Sei qui: Paleontologia --> Luoghi di ritrovamento --> Fossili della Tuscia viterbese --> Area 52

Sei qui: Paleontologia --> Luoghi di ritrovamento --> Fossili della Tuscia viterbese --> Area 52

Area 52

Area 52

"Area 52" è il nome locale di una zona situata nel bosco della Roccaccia, tra Tarquinia e Montalto di Castro. Si tratta di un rilievo costituito da sabbie e argille del Pliocene e Pleistocene in cui si possono osservare molti fossili di ambiente caldo-temperato, di litorale o di profondità. Mentre si passeggia ammirando il tipico paesaggio della Tuscia viterbese, si possono trovare grossi gusci di Ostrea, balani, gasteropodi e bivalvi.

"Area 52" è il nome locale di una zona situata nel bosco della Roccaccia, tra Tarquinia e Montalto di Castro. Si tratta di un rilievo costituito da sabbie e argille del Pliocene e Pleistocene in cui si possono osservare molti fossili di ambiente caldo-temperato, di litorale o di profondità. Mentre si passeggia ammirando il tipico paesaggio della Tuscia viterbese, si possono trovare grossi gusci di Ostrea, balani, gasteropodi e bivalvi.

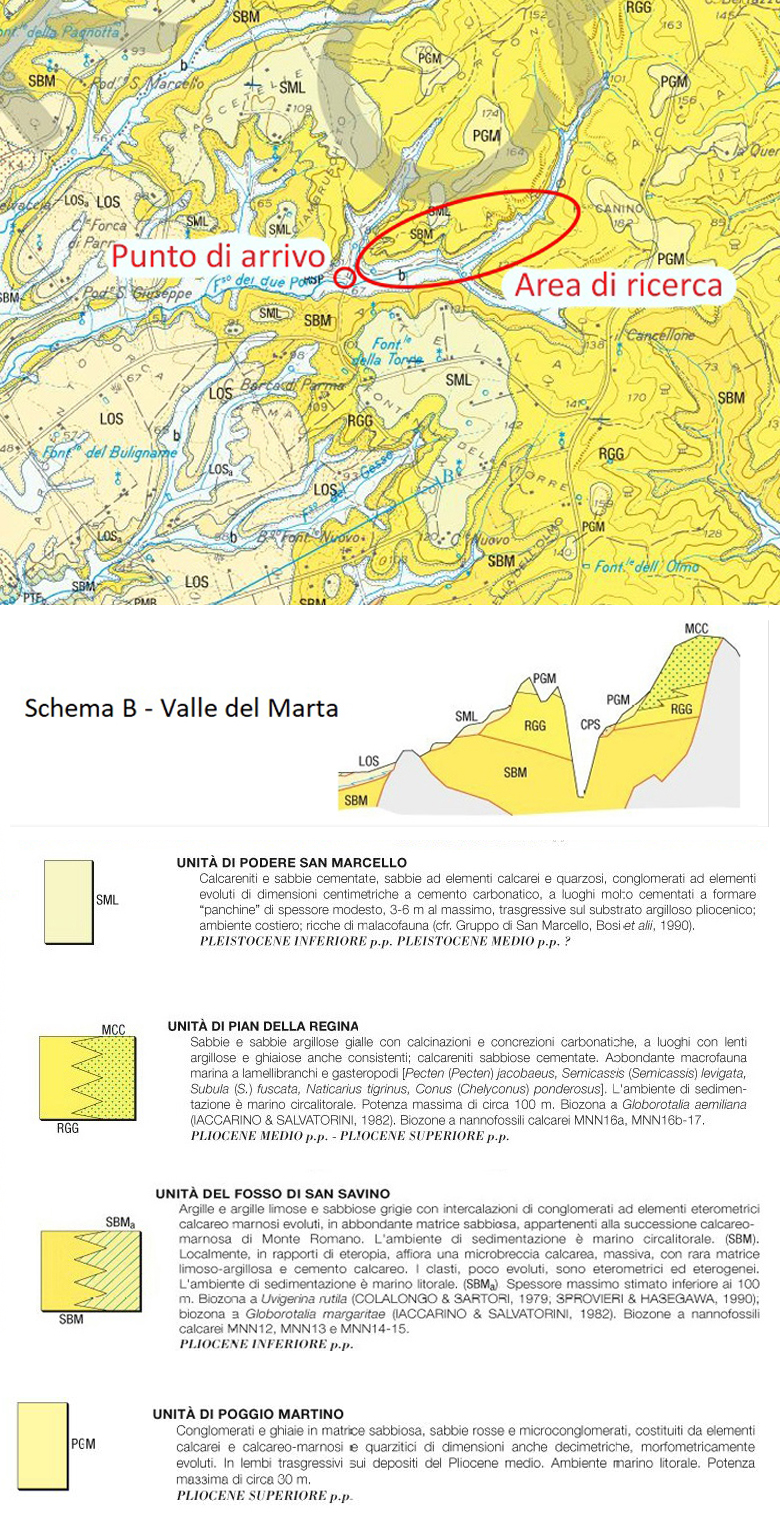

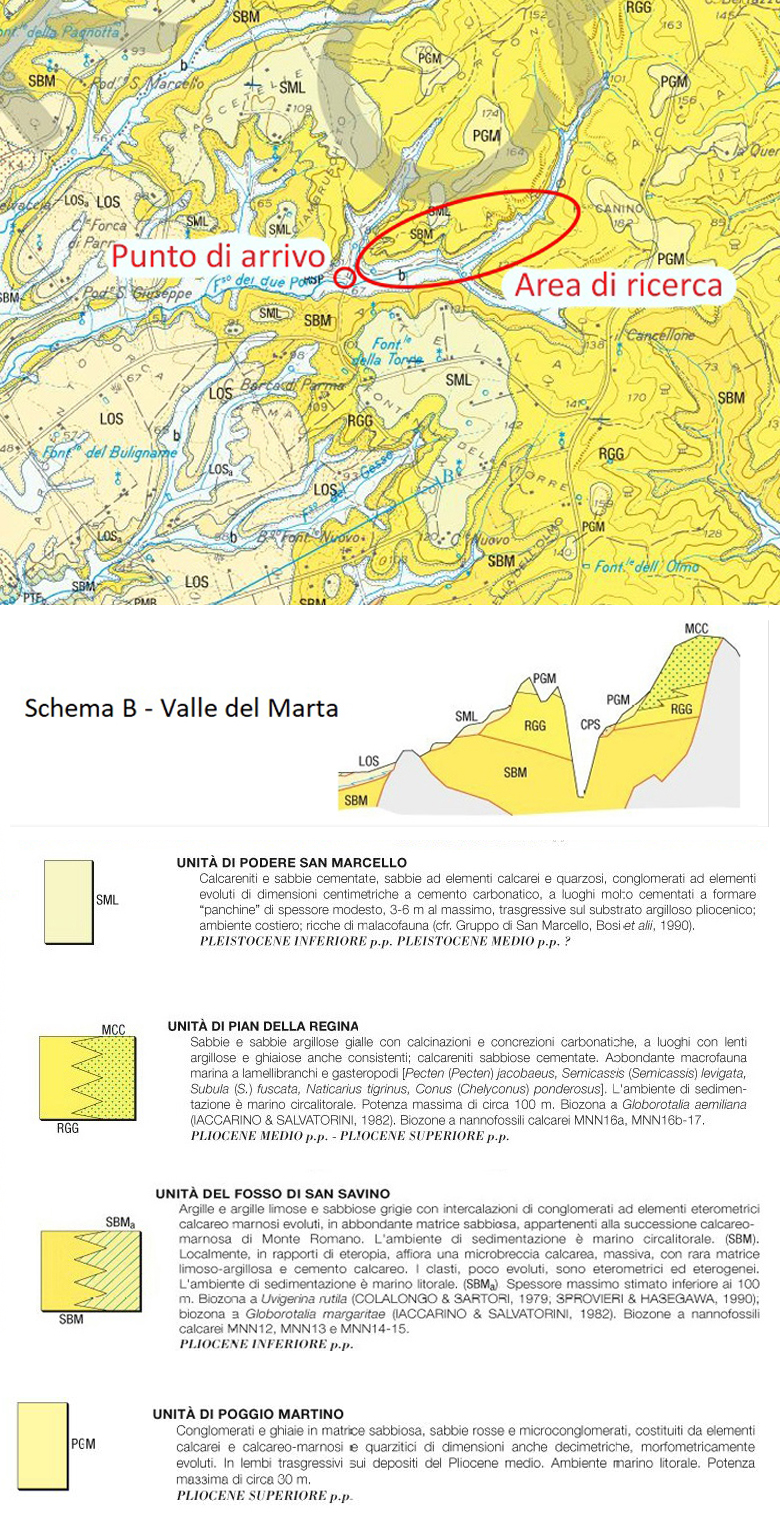

Mappa satellitare della zona recensita con i percorsi seguiti.

Mappa satellitare della zona recensita con i percorsi seguiti. Questo sito si trova al confine meridionale della grande area boschiva della Roccaccia, uno dei più grandi boschi ancora relativamente intatti e non frammentati della zona costiera della Tuscia.

In queste colline composte principalmente da argille, sabbie e calcareniti possono essere trovati sulla superficie e nel sottosuolo molti fossili marini anche ben conservati. Sulla superficie del terreno sono sparsi migliaia di frammenti di fossili di provenienza litorale, come ostriche e balani, ma sporadicamente si possono trovare anche specie di profondità maggiore come Xenophora o Flabellipecten.

Questa eterogeneità nei fossili è dovuta probabilmente al rimescolamento e al rimaneggiamento degli stessi, fenomeno accentuato dalla pendenza elevata e dal dilavamento meteorico che caratterizzano questi terreni. L'età dei sedimenti che compongono questo rilievo va dal Pliocene inferiore (Zancleano) al Pleistocene medio-inferiore, da quel che risulta dalla cartografia ufficiale (1).

Oltre al patrimonio paleontologico, già ricco e vario di per sé, in questo luogo è conservato un ambiente naturale quasi incontaminato in cui gli animali selvatici scorrazzano liberamente, come mostrano le frequenti tracce di cinghiale, lupo e istrice. Nelle stagioni piovose si formano zone umide temporanee che ospitano anfibi e rettili, oltre che sostentare molte specie di piante autoctone. Nella zona si osservano facilmente i rapaci, come falchi e poiane che cacciano al di sopra del bosco, e moltissime specie di insetti che si attivano soprattutto in periodo di fioritura.

L'ambiente di queste colline plioceniche è quello tipico della Tuscia viterbese costiera: vegetazione brulla con arbusti spinosi e sporadiche macchie di boscaglia che bordano le valli e i fossi.

L'ambiente di queste colline plioceniche è quello tipico della Tuscia viterbese costiera: vegetazione brulla con arbusti spinosi e sporadiche macchie di boscaglia che bordano le valli e i fossi.

In questa località è possibile trovare esemplari fossili di coralli e molluschi poco frequenti nel resto della Tuscia viterbese, come i molluschi Xenophora e Semicassis e i coralli Dendrophyllia, spesso in ottime condizioni di conservazione.

La fauna fossile risulta molto variegata, indica diverse condizioni di profondità e temperatura e denota un alto grado di rimescolamento dei terreni che compongono la collina, fenomeno che avviene essenzialmente a causa dell'erosione e del dilavamento meteorico. I fossili infatti risultano maggiormente accumulati nei punti più bassi delle valli e ai piedi delle scarpate, e sono più numerosi nella parte superficiale del terreno piuttosto che in profondità. I reperti rinvenibili in questa zona sono quindi perlopiù rimaneggiati, ovvero distaccati dalle rocce o dai sedimenti originari e successivamente trasportati verso valle, dove si sono accumulati in depositi geologici più recenti rispetto all'età dei fossili stessi.

Essendo una zona molto soleggiata e selvaggia, si sconsiglia di visitarla in estate per il forte caldo e la presenza di cardi e altre piante spinose oltre che di animali pericolosi come vipere o calabroni. Il periodo migliore sarebbe l'inverno o la primavera, quando il dilavamento delle acque piovane aiuta molto la ricerca portando alla luce nuovi fossili; inoltre in queste stagioni possono formarsi pozze d'acqua temporanee che permettono di osservare molti animali.

Mappa satellitare della zona recensita con i percorsi seguiti.

Mappa satellitare della zona recensita con i percorsi seguiti. In questa località è possibile trovare esemplari fossili di coralli e molluschi poco frequenti nel resto della Tuscia viterbese, come i molluschi Xenophora e Semicassis e i coralli Dendrophyllia, spesso in ottime condizioni di conservazione.

La fauna fossile risulta molto variegata, indica diverse condizioni di profondità e temperatura e denota un alto grado di rimescolamento dei terreni che compongono la collina, fenomeno che avviene essenzialmente a causa dell'erosione e del dilavamento meteorico. I fossili infatti risultano maggiormente accumulati nei punti più bassi delle valli e ai piedi delle scarpate, e sono più numerosi nella parte superficiale del terreno piuttosto che in profondità. I reperti rinvenibili in questa zona sono quindi perlopiù rimaneggiati, ovvero distaccati dalle rocce o dai sedimenti originari e successivamente trasportati verso valle, dove si sono accumulati in depositi geologici più recenti rispetto all'età dei fossili stessi.

Essendo una zona molto soleggiata e selvaggia, si sconsiglia di visitarla in estate per il forte caldo e la presenza di cardi e altre piante spinose oltre che di animali pericolosi come vipere o calabroni. Il periodo migliore sarebbe l'inverno o la primavera, quando il dilavamento delle acque piovane aiuta molto la ricerca portando alla luce nuovi fossili; inoltre in queste stagioni possono formarsi pozze d'acqua temporanee che permettono di osservare molti animali.

Questo sito si trova al confine meridionale della grande area boschiva della Roccaccia, uno dei più grandi boschi ancora relativamente intatti e non frammentati della zona costiera della Tuscia. In queste colline composte principalmente da argille, sabbie e calcareniti possono essere trovati sulla superficie e nel sottosuolo molti fossili marini anche ben conservati. Sulla superficie del terreno sono sparsi migliaia di frammenti di fossili di provenienza litorale, come ostriche e balani, ma sporadicamente si possono trovare anche specie di profondità maggiore come Xenophora o Flabellipecten. Questa eterogeneità nei fossili è dovuta probabilmente al rimescolamento e al rimaneggiamento degli stessi, fenomeno accentuato dalla pendenza elevata e dal dilavamento meteorico che caratterizzano questi terreni. L'età dei sedimenti che compongono questo rilievo va dal Pliocene inferiore (Zancleano) al Pleistocene medio-inferiore, da quel che risulta dalla cartografia ufficiale (1).

Oltre al patrimonio paleontologico, già ricco e vario di per sé, in questo luogo è conservato un ambiente naturale quasi incontaminato in cui gli animali selvatici scorrazzano liberamente, come mostrano le frequenti tracce di cinghiale, lupo e istrice. Nelle stagioni piovose si formano zone umide temporanee che ospitano anfibi e rettili, oltre che sostentare molte specie di piante autoctone. Nella zona si osservano facilmente i rapaci, come falchi e poiane che cacciano al di sopra del bosco, e moltissime specie di insetti che si attivano soprattutto in periodo di fioritura.

L'ambiente di queste colline plioceniche è quello tipico della Tuscia viterbese costiera: vegetazione brulla con arbusti spinosi e sporadiche macchie di boscaglia che bordano le valli e i fossi.

Sotto: porzione di terreno costellata di frammenti di fossili. Si notano ostriche, columelle di gasteropodi, frammenti di pettinidi e molti clasti di natura calcarea e flysch. Il sedimento che ingloba il tutto è sull'ordine delle sabbie fini e silt.

Carta geologica della zona, da CARG foglio 354 Tarquinia.

Carta geologica della zona, da CARG foglio 354 Tarquinia.Aspetti ambientali e geologici

La zona in questione è cartografata nelle carte CARG 1:50.000 (foglio 354 Tarquinia) dove sono segnalate litologie plioceniche argilloso-sabbiose (sigle RGG, SBM) e conglomerati o calcareniti del Plio-Pleistocene (sigle SML, PGM) di carattere litorale-costiero (1)(2).

La carta geologica sopra mostra che queste colline sono costituite da una successione pressoché continua di sedimenti depositatisi inizialmente in un ambiente marino relativamente profondo, per poi passare gradualmente nel tempo a contesti via via meno profondi, fino alla definitiva continentalizzazione avvenuta all’incirca nel Pleistocene medio-superiore. Le porzioni più profonde di queste colline sono costituite da argille e silt (litologia SBM) del Pliocene inferiore ed affiorano in quest'area soltanto in prossimità dei fondovalle, mentre ad altitudini maggiori affiorano depositi sicuramente più recenti e di natura più grossolana, dai silt e sabbie fini (RGG) fino alle sabbie grossolane e ghiaie contenenti fossili litorali e continentali.

Questa successione verticale evidenzia un fenomeno di progradazione, ovvero l’avanzamento della linea di costa verso il mare. Il passaggio graduale da litologie a granulometria fine, come argille e silt, a litologie più grossolane, come sabbie e ghiaie, testimonia il progressivo cambiamento delle condizioni deposizionali nel tempo: dalle acque più profonde, in cui si accumulano argille e silt, a ambienti marini sempre meno profondi (sabbie), fino a contesti costiero-litorali e continentali dove, in presenza degli adeguati apporti fluviali e di energia delle onde, si depositano sabbie grossolane e ghiaie.

La zona pedecollinare alla quale si giunge è quindi un'area di rideposizione, dove l'erosione causata dagli agenti atmosferici favorisce l'accumulo dei sedimenti dilavati dalle porzioni superiori delle colline: per questo motivo i frequenti fossili rinvenibili a valle sono perlopiù rimescolati tra loro e risultano poco compatibili dal punto di vista di ambiente deposizionale. Nella parte superficiale del terreno si trovano molti frammenti di fossili di carattere litorale-costiero, a volte fortemente erosi, frammisti a clasti eterogenei, arrotondati ma anche spigolosi, costituiti da calcareniti e da Flysch tolfetano (FYT).

Il substrato del sentiero di accesso è costituito da un affioramento di calcareniti, facilmente riconoscibile sia per il colore differente rispetto ai sedimenti più fini, sia per la maggiore tenacia della roccia, che ne ha favorito l’emersione, creando un netto contrasto con i terreni circostanti a granulometria più fine. Queste calcareniti, situate in una posizione relativamente vicina al fondovalle e adagiate su sedimenti più fini, potrebbero essersi depositate durante le fasi finali dell’abbandono definitivo del mare dalla zona. Il loro ambiente deposizionale sarebbe riconducibile a contesti di spiaggia sommersa, a pochi metri di profondità, fino alla battigia, come suggerito dalla granulometria costituita da sabbie medie e grossolane e dalla presenza di fossili di origine litorale molto frammentati. Per questo motivo, tali calcareniti dovrebbero essere più giovani rispetto ai sedimenti sciolti che costituiscono il volume di queste colline.

Terreno argilloso-sabbioso della zona: si tratta delle litologie RGG e SBM.

Terreno argilloso-sabbioso della zona: si tratta delle litologie RGG e SBM.La grande area plio-pleistocenica in cui questo giacimento si inserisce è testimone dell'ingressione del mare dopo la crisi di salinità del Messiniano.

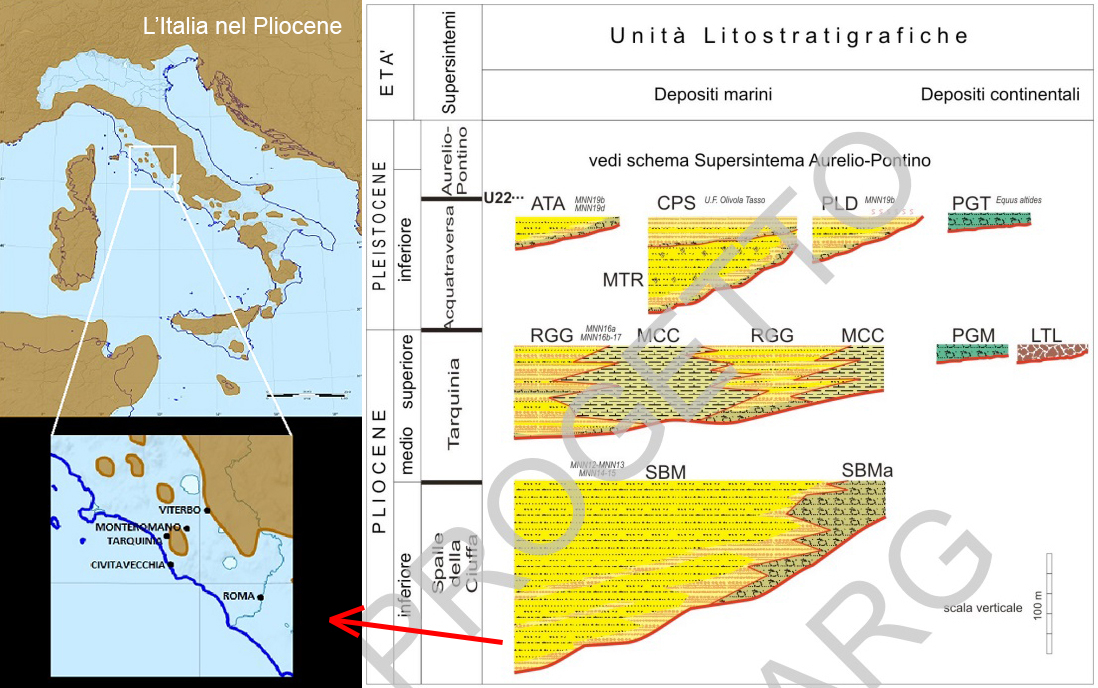

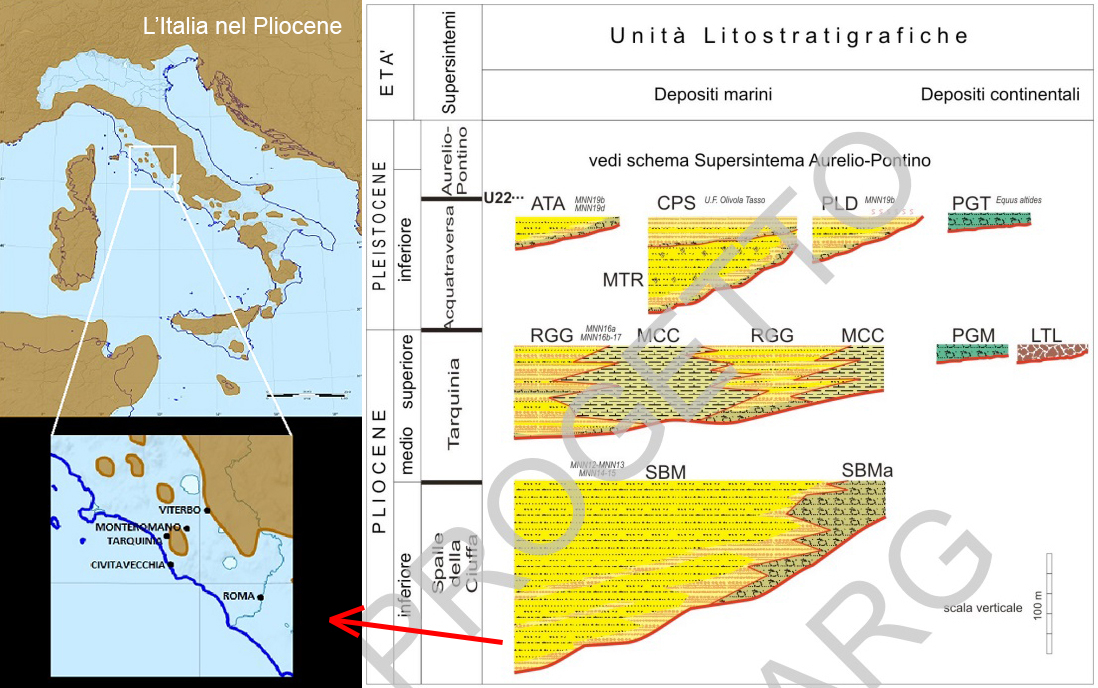

Infatti il territorio della Tuscia viterbese, così come l'entroterra toscano, è stato interessato durante il Miocene da una diffusa distensione tettonica che ha generato una serie di bacini e bassi strutturali occupati dal mare diretti con asse NO-SE. Dopo la crisi del Messiniano il mare ha rioccupato questi bacini e la morfologia del paesaggio è profondamente cambiata (nel collage in basso, la famosa ricostruzione delle linee di costa nel Pliocene inferiore in Italia). In particolare sono state differenziate tre fasi di sedimentazione che hanno depositato i sedimenti affioranti nella zona della Roccaccia (3).

Il primo ciclo è avvenuto nel Pliocene inferiore (Zancleano), durante il quale i bacini miocenici sono stati colmati da sedimenti pelitici (di granulometria fine) oggi identificati come litologia SBM: questo ciclo identifica il supersintema Spalle della Ciuffa. Le argille SBM poggiano direttamente sui depositi evaporitici del Messiniano e sulle rocce pre-orogeniche del Meso-Cenozoico (Flysch tolfetani) e testimoniano la nuova trasgressione marina dopo la continentalizzazione messiniana (2)(3).

Un frammento di calcarenite bioclastica (probabilmente appartenente a MCC) con pettinidi.

Un frammento di calcarenite bioclastica (probabilmente appartenente a MCC) con pettinidi.Dopo un periodo di non deposizione durato 0,3-0,4 milioni di anni e nel corso di tutto il Pliocene medio-superiore si susseguì il secondo ciclo sedimentario, avvenuto in acque di profondità minore: le calcareniti MCC e le sabbie argillose RGG sono i prodotti di questo evento, e vengono raggruppate nel supersintema di Tarquinia. Queste litologie poggiano sui sedimenti SBM ma anche su depositi più antichi come i flysch FYT e la pietraforte PTF, di età cretacea-eocenica. RGG e MCC sono eteropici tra loro, ossia sono coevi ma rappresentano due facies di deposizione diverse, la prima sabbioso-siltosa e meno consolidata, la seconda più grossolana e cementata da carbonato. Durante il Pliocene medio-superiore si assiste a un sollevamento generale dell'area, dapprima in subsidenza, causato dalla messa in posto dell'intrusione magmatica dei Monti della Tolfa: questo evento ha sicuramente contribuito alla diminuzione della profondità del mare della zona.

Il terzo ciclo di deposizione ha generato il sintema di Poggio Martino ed è avvenuto a cavallo tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore. La litologia PGM, che affiora sulla sommità della collina in esame, è testimone di un ambiente costiero-litorale in quanto composta da conglomerati e ghiaie immerse in matrice sabbiosa contenenti resti fossili di animali abitanti la fascia costiera (principalmente Ostrea ma anche Balanidae e Pectinidae).

Collage esplicativo sulla geologia della zona: a sinistra le linee di costa in Italia nel Pliocene inferiore (da Wikipedia), a destra le divisioni in sintemi (volumi di deposizione separati da disconformità) delle litologie locali.

Collage esplicativo sulla geologia della zona: a sinistra le linee di costa in Italia nel Pliocene inferiore (da Wikipedia), a destra le divisioni in sintemi (volumi di deposizione separati da disconformità) delle litologie locali.Ai piedi della collina si rinvengono numerosi cristalli di gesso di dimensioni pluricentimetriche, spatici o geminati a ferro di lancia, sciolti nel sedimento e mescolati ai fossili. La genesi di queste masse cristalline potrebbe essere ricondotta alla precipitazione in loco di gesso, dovuta alla reazione tra lo zolfo proveniente dalla sostanza organica e i carbonati disciolti nel sedimento, oppure potrebbe rappresentare un prodotto clastico dell'erosione di litologie gessose, come quelle depositate durante il Messiniano, che ad oggi risulterebbero totalmente demolite e rimpiazzate da sedimenti più giovani.

La geologia di questo luogo è simile a quella di altre zone dei dintorni di Tarquinia come l'Ara della Regina o il Torrente del Ghiaccio, tutte caratterizzate da sedimenti da argillosi a sabbiosi sciolti o poco consolidati, depositati nell'arco del Pliocene e Pleistocene. In queste colline pesantemente intaccate dall'erosione naturale e antropica è difficile trovare una parete verticale o un qualsiasi affioramento che metta in risalto le caratteristiche geologiche utili a definire la genesi di questi depositi, come il tipo di stratificazione e gli andamenti verticali di granulometria. Per ricavare informazioni più dettagliate occorre consultare carte geologiche e bibliografia, effettuare osservazioni sulla superficie del terreno e analizzare i fossili, passaggio sempre molto importante per definire gli ambienti di deposizione e assegnare una possibile età.

Nella zona chiamata "Area 52" della selva della Roccaccia è possibile quindi osservare la transizione tra litologie argillose di acque più profonde e sedimenti sabbiosi di acque meno profonde, anche se causa dell'erosione e del dilavamento dei pendii i rapporti tra le varie litologie risultano confusi.

Le pendici erose da poco tempo dall'azione delle piogge sono le migliori per osservare la transizione da argille a sabbie.

Le pendici erose da poco tempo dall'azione delle piogge sono le migliori per osservare la transizione da argille a sabbie.Aspetti ambientali e geologici

La zona in questione è cartografata nelle carte CARG 1:50.000 (foglio 354 Tarquinia) dove sono segnalate litologie plioceniche argilloso-sabbiose (sigle RGG, SBM) e conglomerati o calcareniti del Plio-Pleistocene (sigle SML, PGM) di carattere litorale-costiero (1)(2).

La carta geologica a destra mostra come queste colline siano costituite da una successione pressoché continua di sedimenti depositatisi inizialmente in un ambiente marino relativamente profondo, per poi passare gradualmente nel tempo a contesti via via meno profondi, fino alla definitiva continentalizzazione avvenuta all’incirca nel Pleistocene medio-superiore. Le porzioni più profonde di queste colline sono costituite da argille e silt (litologia SBM) del Pliocene inferiore ed affiorano in quest'area soltanto in prossimità dei fondovalle, mentre ad altitudini superiori affiorano depositi sicuramente più recenti e di natura più grossolana, dai silt e sabbie fini (RGG) fino alle sabbie grossolane e ghiaie contenenti fossili litorali e continentali. Questa successione verticale evidenzia un fenomeno di progradazione, ovvero l’avanzamento della linea di costa verso il mare. Il passaggio graduale da litologie a granulometria fine, come argille e silt, a litologie più grossolane, come sabbie e ghiaie, testimonia il progressivo cambiamento delle condizioni deposizionali nel tempo: dalle acque più profonde, in cui si accumulano argille e silt, a ambienti marini sempre meno profondi (sabbie), fino a contesti costiero-litorali e continentali dove, in presenza degli adeguati apporti fluviali e di energia delle onde, si depositano sabbie grossolane e ghiaie.

La zona pedecollinare alla quale si giunge è quindi un'area di rideposizione, dove l'erosione causata dagli agenti atmosferici favorisce l'accumulo dei sedimenti dilavati dalle porzioni superiori delle colline: per questo motivo i frequenti fossili rinvenibili a valle sono perlopiù rimescolati tra loro e risultano poco compatibili dal punto di vista di ambiente deposizionale. Nella parte superficiale del terreno si trovano molti frammenti di fossili di carattere litorale-costiero, a volte fortemente erosi, frammisti a clasti eterogenei, arrotondati ma anche spigolosi, costituiti da calcareniti e da Flysch tolfetano (FYT).

Il substrato del sentiero di accesso è costituito da un affioramento di calcareniti, facilmente riconoscibile sia per il colore differente rispetto ai sedimenti più fini, sia per la maggiore tenacia della roccia, che ne ha favorito l’emersione, creando un netto contrasto con i terreni circostanti a granulometria più fine. Queste calcareniti, situate in una posizione relativamente vicina al fondovalle e adagiate su sedimenti più fini, potrebbero essersi depositate durante le fasi finali dell’abbandono definitivo del mare dalla zona. Il loro ambiente deposizionale sarebbe riconducibile a contesti di spiaggia sommersa, a pochi metri di profondità, fino alla battigia, come suggerito dalla granulometria costituita da sabbie medie e grossolane e dalla presenza di fossili di origine litorale molto frammentati. Per questo motivo, tali calcareniti dovrebbero essere più giovani rispetto ai sedimenti sciolti che costituiscono il volume di queste colline.

Carta geologica della zona, da CARG foglio 354 Tarquinia.

Carta geologica della zona, da CARG foglio 354 Tarquinia. La grande area plio-pleistocenica in cui questo giacimento si inserisce è testimone dell'ingressione del mare dopo la crisi di salinità del Messiniano.

Infatti il territorio della Tuscia viterbese, così come l'entroterra toscano, è stato interessato durante il Miocene da una diffusa distensione tettonica che ha generato una serie di bacini e bassi strutturali occupati dal mare diretti con asse NO-SE. Dopo la crisi del Messiniano il mare ha rioccupato questi bacini e la morfologia del paesaggio è profondamente cambiata (nel collage in basso, la famosa ricostruzione delle linee di costa nel Pliocene inferiore in Italia). In particolare sono state differenziate tre fasi di sedimentazione che hanno depositato i sedimenti affioranti nella zona della Roccaccia (3).

Il primo ciclo è avvenuto nel Pliocene inferiore (Zancleano), durante il quale i bacini miocenici sono stati colmati da sedimenti pelitici (di granulometria fine) oggi identificati come litologia SBM: questo ciclo identifica il supersintema Spalle della Ciuffa. Le argille SBM poggiano direttamente sui depositi evaporitici del Messiniano e sulle rocce pre-orogeniche del Meso-Cenozoico (Flysch tolfetani) e testimoniano la nuova trasgressione marina dopo la continentalizzazione messiniana (2)(3).

Collage esplicativo della condizione della zona nel Pliocene: a sinistra le linee di costa in Italia nel Pliocene inferiore (da Wikipedia), a destra le divisioni in sintemi (volumi di deposizione separati da disconformità) delle litologie locali.

Collage esplicativo della condizione della zona nel Pliocene: a sinistra le linee di costa in Italia nel Pliocene inferiore (da Wikipedia), a destra le divisioni in sintemi (volumi di deposizione separati da disconformità) delle litologie locali.Dopo un periodo di non deposizione durato 0,3-0,4 milioni di anni e nel corso di tutto il Pliocene medio-superiore si susseguì il secondo ciclo sedimentario, avvenuto in acque di profondità minore: le calcareniti MCC e le sabbie argillose RGG sono i prodotti di questo evento, e vengono raggruppate nel supersintema di Tarquinia. Queste litologie poggiano sui sedimenti SBM ma anche su depositi più antichi come i flysch FYT e la pietraforte PTF, di età cretacea-eocenica. RGG e MCC sono eteropici tra loro, ossia sono coevi ma rappresentano due facies di deposizione diverse, la prima sabbioso-siltosa e meno consolidata, la seconda più grossolana e cementata da carbonato. Durante il Pliocene medio-superiore si assiste a un sollevamento generale dell'area, dapprima in subsidenza, causato dalla messa in posto dell'intrusione magmatica dei Monti della Tolfa: questo evento ha sicuramente contribuito alla diminuzione della profondità del mare della zona.

Il terzo ciclo di deposizione ha generato il sintema di Poggio Martino ed è avvenuto a cavallo tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore. La litologia PGM, che affiora sulla sommità della collina in esame, è testimone di un ambiente costiero-litorale in quanto composta da conglomerati e ghiaie immerse in matrice sabbiosa contenenti resti fossili di animali abitanti la fascia costiera (principalmente Ostrea ma anche Balanidae e Pectinidae).

Ai piedi della collina si rinvengono numerosi cristalli di gesso di dimensioni pluricentimetriche, spatici o geminati a ferro di lancia, sciolti nel sedimento e mescolati ai fossili. La genesi di queste masse cristalline potrebbe essere ricondotta alla precipitazione in loco grazie alla reazione tra lo zolfo proveniente dalla sostanza organica e i carbonati già presenti nel sedimento, oppure potrebbe rappresentare un prodotto clastico dell'erosione di litologie gessose, come quelle depositate durante il Messiniano, che ad oggi risulterebbero totalmente demolite e rimescolate in sedimenti più giovani. Tuttavia, la morfologia, le inclusioni e la disposizione dei cristalli suggeriscono che l’ipotesi più plausibile per la loro formazione in questo contesto sia quella di una precipitazione in situ, piuttosto che un’origine legata all’erosione di depositi messiniani.

La geologia di questo luogo è simile a quella di altre zone dei dintorni di Tarquinia come l'Ara della Regina o il Torrente del Ghiaccio, tutte caratterizzate da sedimenti da argillosi a sabbiosi sciolti o poco consolidati, depositati nell'arco del Pliocene e Pleistocene. In queste colline pesantemente intaccate dall'erosione naturale e antropica è difficile trovare una parete verticale o un qualsiasi affioramento che metta in risalto le caratteristiche geologiche utili a definire la genesi di questi depositi, come il tipo di stratificazione e gli andamenti verticali di granulometria. Per ricavare informazioni più dettagliate occorre consultare carte geologiche e bibliografia, effettuare osservazioni sulla superficie del terreno e analizzare i fossili, passaggio sempre molto importante per definire gli ambienti di deposizione e assegnare una possibile età.

Nella zona chiamata "Area 52" della selva della Roccaccia è possibile quindi osservare la transizione tra litologie argillose di acque più profonde e sedimenti sabbiosi di acque meno profonde, anche se causa dell'erosione e del dilavamento dei pendii i rapporti tra le varie litologie risultano confusi.

Terreno siltoso-sabbioso della zona pedecollinare, ricco di fossili e clasti.

Terreno siltoso-sabbioso della zona pedecollinare, ricco di fossili e clasti.

Un frammento di calcarenite bioclastica (probabilmente appartenente a MCC) con pettinidi.

Un frammento di calcarenite bioclastica (probabilmente appartenente a MCC) con pettinidi. Alcuni dei fossili rinvenuti sul terreno.

Alcuni dei fossili rinvenuti sul terreno.Aspetti paleontologici

In questi terreni possono essere trovati fossili sulla superficie oppure nel sottosuolo. Camminando lungo il sentiero libero dalla vegetazione è possibile osservare, tra clasti litici di vario genere, numerosi frammenti di gusci di Ostrea e Balanidae anche molto grandi, frammenti di Veneridae, Pectinidae e Carditidae oppure rami di coralli come Cladocora caespitosa e Dendrophyllia. Questa abbondante presenza di fossili frammentati o comunque danneggiati si accompagna ad esemplari "anomali" di grandi dimensioni e perfettamente integri come Semicassis laevigata e Euthria cornea. Sono molto rappresentati i molluschi delle famiglie Naticidae (sicuramente i gasteropodi più frequenti), Buccinidae, Pectinidae, Nassariidae, Muricidae, Carditidae e Ostreidae, alcuni in condizioni davvero buone.

Grazie all'azione erosiva degli animali selvatici come cinghiali e istrici e di piccole frane e solchi scavati dall'acqua è possibile analizzare il sottosuolo, che risulta costituito da sedimenti più sabbiosi e di colore giallo ocra, in contrapposizione con il materiale grigiastro più grossolano della superficie. In questi strati più profondi è possibile osservare esemplari in ottimo stato di conservazione di Xenophora crispa, molte Clavatulidae, Aporrhaidae, Conidae, Vermetidae, Cerithiidae e Cassidae, oltre a quelli nominati prima.

Il terreno cosparso da innumerevoli frammenti e clasti.

Il terreno cosparso da innumerevoli frammenti e clasti.

In generale si trovano pochi bivalvi integri: solo alcune Carditidae e Ostreidae o qualche micro esemplare è riuscito a sopravvivere all'erosione, mentre la maggior parte risulta pesantemente frammentata. I bivalvi presenti sono Cardiidae, Pectinidae e Veneridae, e dalle dimensioni dei frammenti si evince che gli esemplari dovevano essere molto grandi, alcuni anche decimetrici. Si trovano anche degli scafopodi, probabilmente Dentalium fossile.

La fauna di questo giacimento risulta quindi molto eterogenea, costituita da esemplari di ambiente costiero molto frammentati e da altri di profondità maggiore spesso perfettamente integri.

La presenza di moltissimi frammenti di Ostrea, relitti di balani, pettinidi e vermetidi sulla superficie del terreno indica un'influenza litorale, confermata dalla grande quantità di clasti che li accompagnano, questi ultimi principalmente di forma irregolare e spigolosa. Dato che questa associazione paleo-geologica sussiste solo sulla superficie del terreno o fino a pochi decimetri di profondità, se ne deduce che questo materiale potrebbe essere rimaneggiato, ossia potrebbe derivare dal dilavamento di litologie più litorali situate a quota più alta.

Il percorso indicato nella mappa a inizio pagina è compreso tutto nella parte più bassa della collina, dove questi clasti e frammenti organici si sono potuti accumulare. Anche la disposizione casuale dei fossili, non orientati secondo un asse preferenziale, indica un rimescolamento del sedimento e quindi una provenienza da litologie più in quota.

Un grosso frammento di tubo di Thylacodes arenarius.

Un grosso frammento di tubo di Thylacodes arenarius.I fossili più caratteristici e meglio conservati provengono dai sedimenti sabbioso-limosi piuttosto che dalle argille. In generale le argille SBM contengono una quantità inferiore di fossili, anche se solitamente questi si presentano in condizioni di preservazione migliore proprio per la bassa energia associata alla deposizione delle argille. Nei sedimenti sabbioso-limosi medio-pliocenici invece i fossili, soprattutto molluschi, sono molto più frequenti, sia con esemplari relativamente completi e poco erosi ma anche come tritume conchigliare.

La differenza tra i due ambienti di deposizione è quindi molto marcata: le profonde argille SBM hanno sperimentato un apporto relativamente lento, costante e graduale di sedimenti, e sono state depositate in ambienti meno ricchi di biodiversità, soprattutto nella quota bentonica. Al contrario, gli ambienti associati alla deposizione dei silt fino alle sabbie più grossolane sono generalmente più ricchi di biodiversità in quanto prossimi alle coste, ma allo stesso tempo sono sottoposti a energie del mezzo maggiori, per cui i clasti e i gusci organici elaborati dal moto ondoso e dalle correnti risultano fluitati e frammentati.

I sedimenti RGG si sono depositati nel corso della seconda parte del Pliocene (Piacenziano, 3,6-2,6 Ma) in un mare mediamente profondo, da poche decine fino a un centinaio di metri, nel piano infralitorale-circalitorale. Il ritrovamento di esemplari di Xenophora crispa, Flabellipecten flabelliformis e di alcuni rami di coralli molto simili a Dendrophyllia indicano un ambiente di profondità mediamente elevata, dove la luce del sole fatica ad arrivare (Dendrophyllia è un genere di coralli aermatipici, ossia sprovvisti di zooxantelle, che quindi possono vivere a profondità maggiori dove penetra poca luce, a differenza di Cladocora che è un corallo zooxantellato e necessita della luce per sopravvivere).

Sabbie e sabbie argillose RGG: colore giallo dorato-grigio, molti bioclasti, grana media-fine.

Sabbie e sabbie argillose RGG: colore giallo dorato-grigio, molti bioclasti, grana media-fine.Oltre alla profondità del mare pliocenico, gli organismi in forma fossile possono rivelare informazioni riguardo la temperatura media delle acque in cui hanno vissuto. Infatti la presenza di Clavatulidae indica una temperatura media delle acque più alta dell'attuale, dato che i molluschi di questa famiglia non abitano oggi il Mediterraneo ma sono limitati alla fascia tropicale-subtropicale del mondo, spingendosi fino alle coste di Senegal e Mauritania (in realtà sono presenti oggi nel Mediterraneo meridionale alcune specie che attualmente non fanno più parte di questa famiglia ma rimangono comunque strettamente imparentate (5)(6)(7); questo è legato probabilmente alla migrazione delle specie lessepsiane dal mar Rosso al Mediterraneo a causa del riscaldamento globale degli ultimi decenni e dell'apertura del canale di Suez).

In un giacimento, distinguere i fossili autoctoni (sepolti nel loro ambiente di vita) da quelli alloctoni (trasportati prima del seppellimento) è essenziale per ricostruire correttamente l’ambiente deposizionale. I fossili autoctoni rivelano le condizioni originali dell’ecosistema, mentre quelli alloctoni indicano processi di trasporto avvenuti dopo la morte. Inoltre bisogna considerare il rimaneggiamento, ossia il rimescolamento e frammentazione dei fossili avvenuta dopo la loro deposizione e/o fossilizzazione, ad esempio a causa degli agenti erosivi marini o subaerei.

In questo giacimento il grado di autoctonia dei fossili associati a profondità marine maggiori risulta più alto rispetto a quello delle specie litorali, possibilmente a causa dei fenomeni di trasporto lungo i fianchi della collina che questi ultimi hanno subito. Per questo motivo i fossili litorali sarebbero rimaneggiati e risedimentati nei primi centimetri di profondità nel terreno a causa dell'erosione e del dilavamento.

I fossili autoctoni, come Semicassis laevigata rinvenibile spesso completa di canale sifonale e Xenophora con i suoi fragili clasti ancora attaccati, indicano un fondale calmo e un seppellimento abbastanza veloce. Il fondale sostentava una fauna molto biodiversa di molluschi, comprendente specie infaunali (Dentalium, alcune Veneridae, Aporrhais), specie epifaunali predatrici (Euthria cornea, numerose Cochlis, Hexaplex, Clavatula), epifaunali detritivore (Xenophora), saprofaghe o necrofile (Nassarius) e altre sessili o fissate tramite bisso (Ostrea, Cardita calyculata, alcuni Pectinidae e i coralli).

Alcuni dei fossili rinvenuti sul terreno.

Alcuni dei fossili rinvenuti sul terreno.Aspetti paleontologici

In questi terreni possono essere trovati fossili sulla superficie oppure nel sottosuolo. Camminando lungo il sentiero libero dalla vegetazione è possibile osservare, tra clasti litici di vario genere, numerosi frammenti di gusci di Ostrea e Balanidae anche molto grandi, frammenti di Veneridae, Pectinidae e Carditidae oppure rami di coralli come Cladocora caespitosa e Dendrophyllia. Questa abbondante presenza di fossili frammentati o comunque danneggiati si accompagna ad esemplari "anomali" di grandi dimensioni e perfettamente integri come Semicassis laevigata e Euthria cornea. Sono molto rappresentati i molluschi delle famiglie Naticidae (sicuramente i gasteropodi più frequenti), Buccinidae, Pectinidae, Nassariidae, Muricidae, Carditidae e Ostreidae, alcuni in condizioni davvero buone.

Grazie all'azione erosiva degli animali selvatici come cinghiali e istrici e di piccole frane e solchi scavati dall'acqua è possibile analizzare il sottosuolo, che risulta costituito da sedimenti più sabbiosi e di colore giallo ocra, in contrapposizione con il materiale grigiastro più grossolano della superficie. In questi strati più profondi è possibile osservare esemplari in ottimo stato di conservazione di Xenophora crispa, molte Clavatulidae,

Aporrhaidae, Conidae, Vermetidae, Cerithiidae e Cassidae, oltre a quelli nominati prima.

Il terreno cosparso da innumerevoli frammenti e clasti.

Il terreno cosparso da innumerevoli frammenti e clasti.

In generale si trovano pochi bivalvi integri: solo alcune Carditidae e Ostreidae o qualche micro esemplare è riuscito a sopravvivere all'erosione, mentre la maggior parte risulta pesantemente frammentata. I bivalvi presenti sono Cardiidae, Pectinidae e Veneridae, e dalle dimensioni dei frammenti si evince che gli esemplari dovevano essere molto grandi, alcuni anche decimetrici. Si trovano anche degli scafopodi, probabilmente Dentalium fossile.

La fauna di questo giacimento risulta quindi molto eterogenea, costituita da esemplari di ambiente costiero molto frammentati e da altri di profondità maggiore spesso perfettamente integri.

La presenza di moltissimi frammenti di Ostrea, relitti di Balanidae, Pectinidae e Vermetidae sulla superficie del terreno indica un'influenza litorale, confermata dalla grande quantità di clasti che li accompagnano, questi ultimi principalmente di forma irregolare e spigolosa. Dato che questa associazione paleo-geologica sussiste solo sulla superficie del terreno o fino a pochi decimetri di profondità, se ne deduce che questo materiale potrebbe essere rimaneggiato, ossia potrebbe derivare dal dilavamento di litologie più litorali situate a quota più alta. Il percorso indicato nella mappa a inizio pagina è compreso tutto nella parte più bassa della collina, dove questi clasti e frammenti organici si sono potuti accumulare. Anche la disposizione casuale dei fossili, non orientati secondo un asse preferenziale, indica un rimescolamento del sedimento e quindi una provenienza da litologie più in quota.

Un grosso frammento di tubo vitale di Thylacodes arenarius.

Un grosso frammento di tubo vitale di Thylacodes arenarius. Sabbie e sabbie argillose RGG: colore giallo dorato-grigio, molti bioclasti, grana media-fine.

Sabbie e sabbie argillose RGG: colore giallo dorato-grigio, molti bioclasti, grana media-fine.I fossili più caratteristici e meglio conservati provengono dai sedimenti sabbioso-limosi piuttosto che dalle argille. In generale le argille SBM contengono una quantità inferiore di fossili, anche se solitamente questi si presentano in condizioni di preservazione migliore proprio per la bassa energia associata alla deposizione delle argille. Nei sedimenti sabbioso-limosi medio-pliocenici invece i fossili, soprattutto molluschi, sono molto più frequenti, sia con esemplari relativamente completi e poco erosi ma anche come tritume conchigliare. La differenza tra i due ambienti di deposizione è quindi molto marcata: le profonde argille SBM hanno sperimentato un apporto relativamente lento, costante e graduale di sedimenti, e sono state depositate in ambienti meno ricchi di biodiversità, soprattutto nella quota bentonica. Al contrario, gli ambienti associati alla deposizione dei silt fino alle sabbie più grossolane sono generalmente più ricchi di biodiversità in quanto prossimi alle coste, ma allo stesso tempo sono sottoposti a energie del mezzo maggiori, per cui i clasti e i gusci organici elaborati dal moto ondoso e dalle correnti risultano fluitati e frammentati.

I sedimenti RGG si sono depositati nel corso della seconda parte del Pliocene (Piacenziano, 3,6-2,6 Ma) in un mare mediamente profondo, da poche decine fino a un centinaio di metri, nel piano infralitorale-circalitorale. Il ritrovamento di esemplari di Xenophora crispa, Flabellipecten flabelliformis e di alcuni rami di coralli molto simili a Dendrophyllia indicano un ambiente di profondità mediamente elevata, dove la luce del sole fatica ad arrivare (Dendrophyllia è un genere di coralli aermatipici, ossia sprovvisti di zooxantelle, che quindi possono vivere a profondità maggiori dove penetra poca luce, a differenza di Cladocora che è un corallo zooxantellato e necessita della luce per sopravvivere).

Sotto: i fossili superficiali risultano pesantemente frammentati; i numerosi clasti presenti risultano abbastanza arrotondati e di composizione eterogenea tra cui calcarei, flysch, quarzitici e arenacei. I clasti di natura vulcanica sono assenti, per cui si sono sedimentati sicuramente prima dell'inizio del vulcanismo dell'alto Lazio, cominciato circa 1,35 milioni di anni fa con il complesso Cimino.

Oltre alla profondità del mare pliocenico, gli organismi in forma fossile possono rivelare informazioni riguardo la temperatura media delle acque in cui hanno vissuto. Infatti la presenza di Clavatulidae indica una temperatura media marina più alta dell'attuale, dato che i molluschi di questa famiglia non abitano oggi il Mediterraneo ma sono limitati alla fascia tropicale-subtropicale del mondo, spingendosi fino alle coste di Senegal e Mauritania [In realtà sono presenti oggi nel Mediterraneo meridionale alcune specie che attualmente non fanno più parte di questa famiglia ma rimangono comunque strettamente imparentate (5)(6)(7); questo è legato probabilmente alla migrazione delle specie lessepsiane dal mar Rosso al Mediterraneo a causa del riscaldamento globale degli ultimi decenni e dell'apertura del canale di Suez].

In un giacimento, distinguere i fossili autoctoni (sepolti nel loro ambiente di vita) da quelli alloctoni (trasportati prima del seppellimento) è essenziale per ricostruire correttamente l’ambiente deposizionale. I fossili autoctoni rivelano le condizioni originali dell’ecosistema, mentre quelli alloctoni indicano processi di trasporto avvenuti dopo la morte. Inoltre bisogna considerare il rimaneggiamento, ossia il rimescolamento e frammentazione dei fossili avvenuta dopo la loro deposizione e/o fossilizzazione, ad esempio a causa degli agenti erosivi marini o subaerei. Nei sedimenti di questa collina i fossili litorali risultano rimaneggiati e risedimentati nei primi centimetri di profondità nel terreno a causa dell'erosione e del dilavamento, mentre i fossili di ambiente marino più profondo appaiono come autoctoni nei sedimenti dove si rinvengono.

I fossili autoctoni come Semicassis laevigata, rinvenibile spesso completa di canale sifonale, e Xenophora, con i tipici clasti ancora attaccati, indicano un fondale calmo e un seppellimento abbastanza veloce. Il fondale sostentava una fauna molto biodiversa di molluschi, comprendente specie infaunali (Dentalium, alcune Veneridae, Aporrhais), specie epifaunali predatrici (Euthria cornea, numerose Cochlis, Hexaplex, Clavatula), epifaunali detritivore (Xenophora), saprofaghe o necrofile (Nassarius) e altre sessili o fissate tramite bisso (Ostrea, Cardita calyculata, alcuni Pectinidae e i coralli).

Diversi vespidi (tra cui Megascolia maculata) e coleotteri su fiori di cardo nei prati della Roccaccia.

Diversi vespidi (tra cui Megascolia maculata) e coleotteri su fiori di cardo nei prati della Roccaccia.Conservazione

"Area 52" è una zona di proprietà dell'Università agraria di Tarquinia (nel 2022) e si presenta relativamente incontaminata e lasciata a sé stessa. I fossili superficiali, frammentati e rimaneggiati, subiscono dilavamenti e fenomeni di accumulo del tutto naturali che contribuiscono al loro ricambio e disfacimento. Poiché l’attività agricola intensiva è assente, è possibile osservare le naturali trasformazioni geomorfologiche di questo territorio, che rappresenta un prezioso laboratorio geo-paleontologico e offre una finestra di osservazione sul mare del Pliocene e Pleistocene inferiore.

In questa zona si possono osservare diverse tracce di animali selvatici come orme, feci e residui di alimentazione di volpi, cinghiali, lupi e istrici. È presente una flora autoctona ben diversificata, molluschi terrestri e insetti tipici, oltre che a diverse popolazioni di rapaci. Occorre fare attenzione ai gruppi di bovini allo stato brado che spesso si possono incontrare qui alla Roccaccia: normalmente sono innocui, anzi si spaventano facilmente, quindi occorre evitare di infastidirli e soprattutto di prenderli di sorpresa perchè potrebbero diventare pericolosi.

Come arrivarci

La zona della Roccaccia è selvaggia e incontaminata, quindi se si decide di fare un escursione occorre un'ottima organizzazione e l'attrezzatura adatta a percorrere sentieri di bosco, fossi e pendii franosi.

Ci sono diversi punti di accesso per le colline a sud-ovest della macchia boschiva, vicino al luogo qui recensito, e sono tutti sentieri raggiungibili dopo poca strada dal posto dove si lascia l'auto. Non è possibile in questa sede dare informazioni su come raggiungere il preciso luogo recensito poichè si tratta di una proprietà dell'Università della Tuscia e l'accesso necessita di un permesso; tuttavia la Selva della Roccaccia è molto grande ed è accessibile in altre zone in cui non sussiste proprietà privata, inoltre le colline coltivate circostanti sono sicuramente di libero accesso e consentono anch'esse di osservare i fossili e alcuni aspetti geomorfologici.

Si raccomanda sempre di non entrare in proprietà recintate o delimitate da cartelli segnaletici ma di sfruttare sempre i numerosi sentieri liberi; occorre come sempre limitarsi ad osservare e fotografare i fossili ed evitare di raccoglierli o manipolarli.

Conservazione

"Area 52" è una zona di proprietà dell'Università agraria di Tarquinia (nel 2022) e si presenta relativamente incontaminata e lasciata a sé stessa. I fossili superficiali, frammentati e rimaneggiati, subiscono dilavamenti e fenomeni di accumulo del tutto naturali che contribuiscono al loro ricambio e disfacimento. Poiché l’attività agricola intensiva è assente, è possibile osservare le naturali trasformazioni geomorfologiche di questo territorio che rappresenta quindi un prezioso laboratorio geo-paleontologico e un'ottima finestra di osservazione sul mare del Pliocene e Pleistocene inferiore.

In questa zona si possono osservare diverse tracce di animali selvatici come orme, feci e residui di alimentazione di volpi, cinghiali, lupi e istrici. È presente una flora autoctona ben diversificata, molluschi terrestri e insetti tipici, oltre che a diverse popolazioni di rapaci. Occorre fare attenzione ai gruppi di bovini allo stato brado che spesso si possono incontrare qui alla Roccaccia: normalmente sono innocui, anzi si spaventano facilmente, quindi occorre evitare di infastidirli e soprattutto di prenderli di sorpresa perchè potrebbero diventare pericolosi.

Diversi vespidi (tra cui Megascolia maculata) e coleotteri su fiori di cardo nei prati della Roccaccia.

Diversi vespidi (tra cui Megascolia maculata) e coleotteri su fiori di cardo nei prati della Roccaccia.Come arrivarci

La zona della Roccaccia è selvaggia e incontaminata, quindi se si decide di fare un escursione occorre un'ottima organizzazione e l'attrezzatura adatta a percorrere sentieri di bosco, fossi e pendii franosi.

Ci sono diversi punti di accesso per le colline a sud-ovest della macchia boschiva, vicino al luogo qui recensito, e sono tutti sentieri raggiungibili percorrendo poca strada dal posto dove si lascia l'auto. Non è possibile in questa sede dare informazioni su come raggiungere il preciso luogo recensito poiché si tratta di una proprietà dell'Università della Tuscia e l'accesso necessita di un permesso; tuttavia la Selva della Roccaccia è molto grande ed è accessibile in altre zone in cui non sussiste proprietà privata, inoltre le colline coltivate circostanti sono sicuramente di libero accesso e consentono anch'esse di osservare i fossili e alcuni aspetti geomorfologici.

Si raccomanda sempre di non entrare in proprietà recintate o delimitate da cartelli segnaletici ma di sfruttare sempre i numerosi sentieri liberi; occorre come sempre limitarsi ad osservare e fotografare i fossili ed evitare di raccoglierli o manipolarli.

Galleria fotografica

Galleria fotografica

Un naticide (Cochlis sp.) che spunta dai sedimenti pelitici lungo il percorso tra le colline. Questi molluschi abitano una grande varietà di ambienti marini ma amano i fondali sabbiosi-melmosi, dove cacciano attivamente altri molluschi e organismi bentonici. Sono compatibili con un paleoambiente di profondità medio-bassa con livelli bassi di energia al fondo, così come mostra la granulometria del sedimento e le altre specie associate. Alcuni dei numerosi fori circolari osservabili sui molluschi sono il risultato dell'attività predatoria dei naticidi, i quali perforano la conchiglia della preda ancora viva mediante l'azione combinata di sostanze acide e della radula, per poi nutrirsene.

Assemblaggio di fossili appartenenti, probabilmente, a paleoambienti differenti: un naticide (tipico di fondali sabbioso-melmosi), un muricide (più comune su fondali rocciosi) e un ostreide (legato a substrati duri). Il ritrovamento congiunto di specie associate ad ambienti diversi può indicare un rimaneggiamento post-mortem, oppure un trasporto prolungato delle forme litorali verso ambienti più profondi. Un’ulteriore possibilità è la coesistenza, nello stesso intervallo spaziale, di differenti biomi interessati dalla sedimentazione, da cui deriverebbe un carico fossilifero eterogeneo e ad elevata biodiversità.

Frammenti fossili rinvenuti sul terreno includono un Nassarius, resti di pettinidi e ostreidi. Particolarmente interessante è il grande scutum di balano visibile in basso al centro, di colore scuro e di circa un centimetro di lunghezza: una struttura di tali dimensioni suggerisce un esemplare di notevole stazza. Nelle zone litorali limitrofe dovevano quindi essere presenti scogliere o substrati duri particolarmente idonei alla colonizzazione di questi crostacei.

Frammento di gesso cristallino, uno dei numerosi esemplari rinvenibili nei terreni di fondovalle. È più probabile che questo gesso non sia il prodotto diretto di processi evaporitici, come per i più famosi gessi del Messiniano, bensì il risultato di una cristallizzazione avvenuta nel sedimento in fase diagenetica favorita da fluidi circolanti, arricchiti in solfati e calcio provenienti dalla degradazione di resti biologici, che hanno consentito la formazione dei cristalli di gesso.

In queste colline è utile osservare i punti in cui il terreno si è dissestato di recente, ad esempio per frane, erosione o ad opera di animali, in quanto è possibile rinvenire fossili freschi e meno danneggiati. I punti più impervi sono i più soggetti a crolli e dilavamenti, fenomeni accentuati dalla tipologia di terreno ma anche dalla presenza di una copertura vegetale molto brulla.

Grande vertebra di età moderna appartenente probabilmente a un bovide. Nella zona sono presenti diverse mandrie di bovini allo stato brado che è facile incontrare durante le escursioni. Una volta morti, questi animali diventano parte integrante dell’ecosistema, offrendo nutrimento a numerosi carnivori e saprofagi. Questi ultimi, sezionando gli scheletri delle prede, contribuiscono alla dispersione delle ossa su ampie porzioni del territorio.

Un naticide (Cochlis sp.) che spunta dai sedimenti pelitici lungo il percorso tra le colline. Questi molluschi abitano una grande varietà di ambienti marini ma amano i fondali sabbiosi-melmosi, dove cacciano attivamente altri molluschi e organismi bentonici. Sono compatibili con un paleoambiente di profondità medio-bassa con livelli bassi di energia al fondo, così come mostra la granulometria del sedimento e le altre specie associate. Alcuni dei numerosi fori circolari osservabili sui molluschi sono il risultato dell'attività predatoria dei naticidi, i quali perforano la conchiglia della preda ancora viva mediante l'azione combinata di sostanze acide e della radula, per poi nutrirsene.

Assemblaggio di fossili appartenenti, probabilmente, a paleoambienti differenti: un naticide (tipico di fondali sabbioso-melmosi), un muricide (più comune su fondali rocciosi) e un ostreide (legato a substrati duri). Il ritrovamento congiunto di specie associate ad ambienti diversi può indicare un rimaneggiamento post-mortem, oppure un trasporto prolungato delle forme litorali verso ambienti più profondi. Un’ulteriore possibilità è la coesistenza, nello stesso intervallo spaziale, di differenti biomi interessati dalla sedimentazione, da cui deriverebbe un carico fossilifero eterogeneo e ad elevata biodiversità.

Frammenti fossili rinvenuti sul terreno includono un Nassarius, resti di pettinidi e ostreidi. Particolarmente interessante è il grande scutum di balano visibile in basso al centro, di colore scuro e di circa un centimetro di lunghezza: una struttura di tali dimensioni suggerisce un esemplare di notevole stazza. Nelle zone litorali limitrofe dovevano quindi essere presenti scogliere o substrati duri particolarmente idonei alla colonizzazione di questi crostacei.

Frammento di gesso cristallino, uno dei numerosi esemplari rinvenibili nei terreni di fondovalle. È più probabile che questo gesso non sia il prodotto diretto di processi evaporitici, come per i più famosi gessi del Messiniano, bensì il risultato di una cristallizzazione avvenuta nel sedimento in fase diagenetica favorita da fluidi circolanti, arricchiti in solfati e calcio provenienti dalla degradazione di resti biologici, che hanno consentito la formazione dei cristalli di gesso.

In queste colline è utile osservare i punti in cui il terreno si è dissestato di recente, ad esempio per frane, erosione o ad opera di animali, in quanto è possibile rinvenire fossili freschi e meno danneggiati. I punti più impervi sono i più soggetti a crolli e dilavamenti, fenomeni accentuati dalla tipologia di terreno ma anche dalla presenza di una copertura vegetale molto brulla.

Grande vertebra di età moderna appartenente probabilmente a un bovide. Nella zona sono presenti diverse mandrie di bovini allo stato brado che è facile incontrare durante le escursioni. Una volta morti, questi animali diventano parte integrante dell’ecosistema, offrendo nutrimento a numerosi carnivori e saprofagi. Questi ultimi, sezionando gli scheletri delle prede, contribuiscono alla dispersione delle ossa su ampie porzioni del territorio.

Lista delle specie rinvenute in Area 52

Le specie precedute da "†" sono estinte.

Sinonimie e validità dei nomi basate sui database online di WoRMS, Fossilworks e WMSDB.

In allestimento... |

Totale (determinati): In allestimento... |

Lista delle specie rinvenute in Area 52

Le specie precedute da "†" sono estinte. Sinonimie e validità dei nomi basate sui database online di WoRMS, Fossilworks e WMSDB (2025).

In allestimento... |

Totale (determinati): in allestimento... |

Fonti

Sitografia

1. Carta geologica ISPRA CARG 1:50000

2. Note illustrative carta geologica ISPRA CARG Foglio 354 Tarquinia

5. SIM: Clavatulidae

6. Wikipedia: Fusiturris similis

Bibliografia

3. Chiocchini, Castaldi: Caratteri sedimentologici e composizionali delle ghiaie del sintema di Poggio Martino, Bacino Plio-Pleistocenico di Tarquinia, Italia centrale

4. V. Conato e G. Dai Pra: Livelli marini pleistocenici e neotettonica fra Civitavecchia e Tarquinia (Italia centrale)

Fonti

Sitografia

1. Servizio CARG - Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 foglio 354 Tarquinia.

2. Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 foglio 354 Tarquinia.

5. SIM: Clavatulidae

6. Wikipedia: Fusiturris similis

Bibliografia

3. Chiocchini, Castaldi: Caratteri sedimentologici e composizionali delle ghiaie del sintema di Poggio Martino, Bacino Plio-Pleistocenico di Tarquinia, Italia centrale

4. V. Conato e G. Dai Pra: Livelli marini pleistocenici e neotettonica fra Civitavecchia e Tarquinia (Italia centrale)