Sei qui: Paleontologia --> Luoghi di ritrovamento --> Fossili della Tuscia viterbese --> Bagni di Sant'Agostino

Sei qui: Paleontologia --> Luoghi di ritrovamento --> Fossili della Tuscia viterbese --> Bagni di Sant'Agostino

Bagni di Sant'Agostino

Bagni di Sant'Agostino

A Bagni di Sant'Agostino, una zona balneare tra Tarquinia e Civitavecchia, affiorano le arenarie di Manciano che formano la scogliera bordante la spiaggia e gli stabilimenti. Queste arenarie, ben cementate e di granulometria da fine a grossolana, sono ricche di testimonianze fossili e geologiche di questo ambiente del Miocene. Molti esempi di ichnofossili si osservano in queste rocce.

A Bagni di Sant'Agostino, una zona balneare tra Tarquinia e Civitavecchia, affiorano le arenarie di Manciano che formano la scogliera bordante la spiaggia e gli stabilimenti. Queste arenarie, ben cementate e di granulometria da fine a grossolana, sono ricche di testimonianze fossili e geologiche di questo ambiente del Miocene. Molti esempi di ichnofossili si osservano in queste rocce.

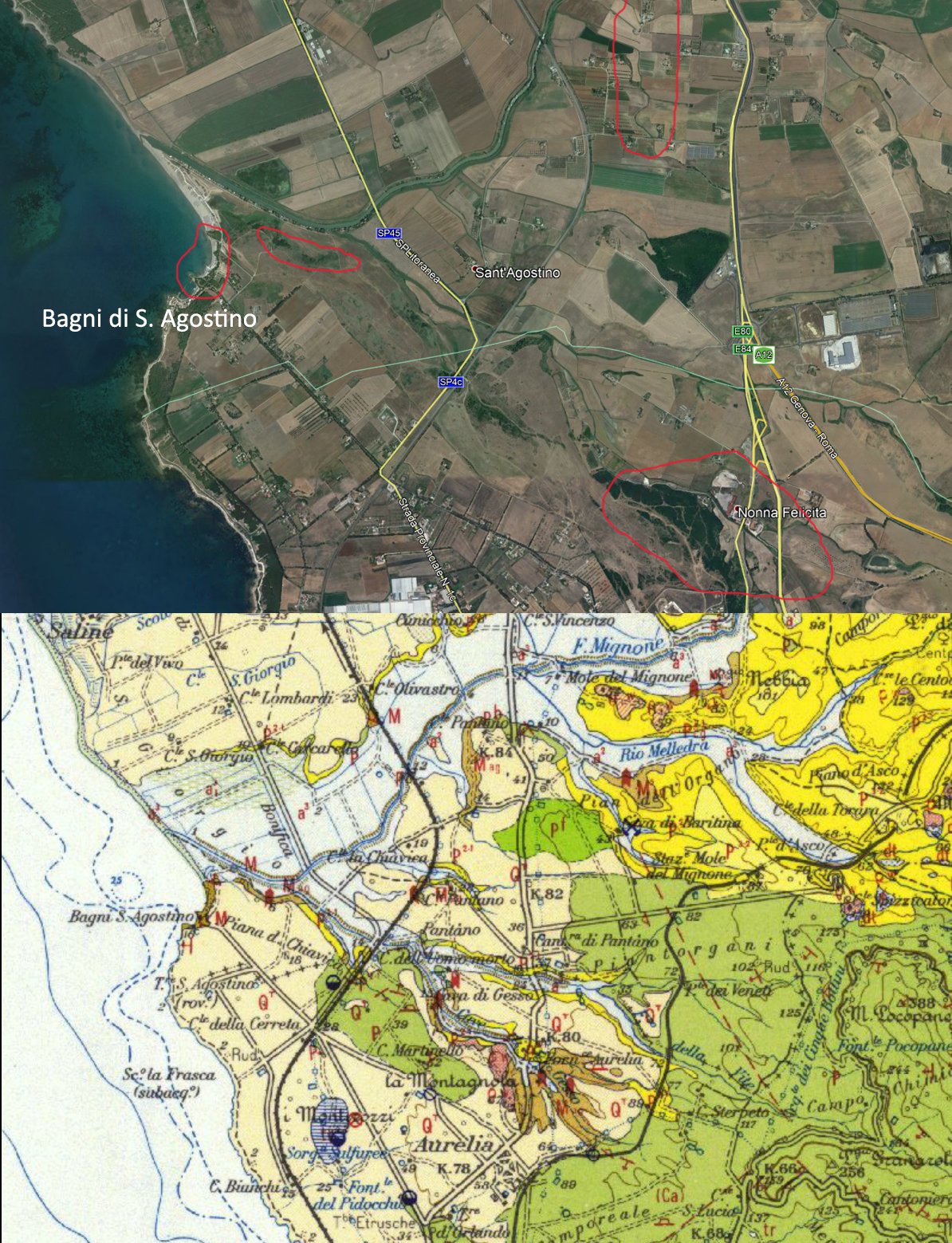

La zona recensita di Bagni di Sant'Agostino, tra Tarquinia e Civitavecchia, presso la foce del Mignone.

La zona recensita di Bagni di Sant'Agostino, tra Tarquinia e Civitavecchia, presso la foce del Mignone.

La scogliera che incornicia le baie di Bagni di Sant’Agostino spicca per la sua imponenza e il netto contrasto con i terreni circostanti. Questo è un tratto di costa ad alta energia, dove le onde infrangono incessantemente gli scogli arenacei i quali ospitano una fauna tipica della zona degli spruzzi come molluschi, crostacei, pesci, anellidi e attinie. Questa scogliera segna il confine meridionale del bacino di Tarquinia e, più in generale, della fascia costiera sabbiosa tra la penisola dell'Argentario e Civitavecchia. La foce del fiume Mignone, posta poche centinaia di metri più a nord, rappresenta l’ultima formazione sabbiosa del litorale laziale settentrionale. Più a sud invece, da Civitavecchia a Santa Marinella, la costa diventa rocciosa in quanto impostata sulla pietraforte e sul flysch tolfetano.

La litologia che compone questa scogliera è l'arenaria di Manciano: queste rocce si presentano in grossi banchi spesso uniformi e molto bioturbati. Qui è possibile osservare fossili e ichnofossili, stratificazioni con strutture trattive e manifestazioni di erosione e alterazione successive alla litificazione. I fossili di numerosi organismi indicano un ambiente deposizionale di spiaggia sommersa vicino a costa da cui provenivano abbondanti apporti nutritivi che hanno sostenuto un bioma attivo di prede e predatori. Questa litologia affiora solo in pochi punti nel centro Italia all'interno di un'area molto estesa: si può osservare nella zona qui recensita e in alcuni punti del Lazio settentrionale costiero e della Toscana meridionale.

In particolare sono stati rilevati diversi affioramenti nei pressi di Civitavecchia (2), nei dintorni di Manciano (GR) (16) (da cui prendono il nome) e Pescia Fiorentina (GR) presso il fiume Fiora (16), nei pressi del fiume Marta tra Tarquinia e Tuscania (VT) (dove prende il nome di Unità di Guado della Spina, BGS (4)), e un lembo affiora perfino tra le rocce vulcaniche di Sutri (VT) (11). Le arenarie di Manciano sono state utilizzate nel passato come materiale lapideo e sono ancora oggi utilizzate come pietre ornamentali (15)(36).

Queste rocce rappresentano i resti di un ciclo deposizionale arenaceo che ha interessato la zona dell'attuale Toscana meridionale e Lazio settentrionale nel Miocene, nel contesto abbastanza complesso della chiusura dell'oceano Tetide e della formazione del Mediterraneo attuale. L'ambiente di deposizione di queste rocce è ben definito e i fossili sono molto simili presso i vari affioramenti. L'età di queste arenarie accettata dalla maggior parte degli studiosi è di circa 12-20 MA, corrispondente ai piani del Miocene dal Burdigaliano al Serravalliano inferiore (29), tuttavia altri studi datano questa formazione al Messiniano superiore, 5,47-5,77 MA (6).

Questo affioramento si distingue dagli altri recensiti nella Tuscia viterbese sia per la sua età miocenica, meno comune rispetto ai più diffusi depositi fossiliferi del Pliocene e Pleistocene, sia per la fauna fossile, dominata da echinodermi, anellidi, molluschi e resti di pesci. Si possono osservare diverse strutture geologiche come crepe e fratture, segni di erosione, bioturbazioni e colorazioni che rimandano al tipo di ossidazione subito dai sedimenti durante la deposizione ma anche dalla roccia dopo la litificazione. Questa zona, per la facile accessibilità e l'esposizione ottimale, è perfetta per osservare questi aspetti geo-paleontologici e per ottenere una piccola finestra sull'ambiente marino di acque poco profonde che ha caratterizzato queste zone durante il Miocene medio-inferiore.

Arenarie e calcareniti di Sant'Agostino: si nota bene la stratificazione e l'erosione differenziale.

Arenarie e calcareniti di Sant'Agostino: si nota bene la stratificazione e l'erosione differenziale. La zona recensita di Bagni di Sant'Agostino, tra Tarquinia e Civitavecchia nelle vicinanze della foce del Mignone.

La zona recensita di Bagni di Sant'Agostino, tra Tarquinia e Civitavecchia nelle vicinanze della foce del Mignone.

La scogliera che incornicia le baie di Bagni di Sant’Agostino spicca per la sua imponenza e il netto contrasto con i terreni circostanti. Questo è un tratto di costa ad alta energia, dove le onde infrangono incessantemente gli scogli arenacei i quali ospitano una fauna tipica della zona degli spruzzi come molluschi, crostacei, pesci, anellidi e attinie. Questa scogliera segna il confine meridionale del bacino di Tarquinia e, più in generale, della fascia costiera sabbiosa tra la penisola dell'Argentario e Civitavecchia. La foce del fiume Mignone, posta poche centinaia di metri più a nord, rappresenta l’ultima formazione sabbiosa del litorale laziale settentrionale. Più a sud invece, da Civitavecchia a Santa Marinella, la costa diventa rocciosa in quanto impostata sulla pietraforte e sul flysch tolfetano.

La litologia che compone questa scogliera è l'arenaria di Manciano: queste rocce si presentano in grossi banchi spesso uniformi e molto bioturbati. Qui è possibile osservare

fossili e

ichnofossili, stratificazioni con strutture trattive e manifestazioni di erosione e alterazione successive alla litificazione.

I fossili di numerosi organismi indicano un ambiente deposizionale di spiaggia sommersa vicino a costa da cui provenivano abbondanti apporti nutritivi che hanno sostenuto un bioma attivo di prede e predatori.

Questa litologia affiora solo in pochi punti nel centro Italia all'interno di un'area molto estesa: si può osservare nella zona qui recensita e in alcuni punti del Lazio settentrionale costiero e della Toscana meridionale.

In particolare sono stati rilevati diversi affioramenti nei pressi di Civitavecchia (2), nei dintorni di Manciano (GR) (16) (da cui prendono il nome) e Pescia Fiorentina (GR) presso il fiume Fiora (16), nei pressi del fiume Marta tra Tarquinia e Tuscania (VT) (dove prende il nome di Unità di Guado della Spina, BGS (4)), e un lembo affiora perfino tra le rocce vulcaniche di Sutri (VT) (11). Le arenarie di Manciano sono state utilizzate nel passato come materiale lapideo e sono ancora oggi utilizzate come pietre ornamentali (15)(36).

Queste rocce rappresentano i resti di un ciclo deposizionale arenaceo che ha interessato la zona dell'attuale Toscana meridionale e Lazio settentrionale nel Miocene, nel contesto abbastanza complesso della chiusura dell'oceano Tetide e della formazione del Mediterraneo attuale. L'ambiente di deposizione di queste rocce è ben definito e i fossili sono molto simili presso i vari affioramenti. L'età di queste arenarie accettata dalla maggior parte degli studiosi è di circa 12-20 MA, corrispondente ai piani del Miocene dal Burdigaliano al Serravalliano inferiore (29), tuttavia altri studi datano questa formazione al Messiniano superiore, 5,47-5,77 MA (6).

Questo affioramento si distingue dagli altri recensiti nella Tuscia viterbese sia per la sua età miocenica, meno comune rispetto ai più diffusi depositi fossiliferi del Pliocene e Pleistocene, sia per la fauna fossile, dominata da echinodermi, anellidi, molluschi e resti di pesci. Si possono osservare diverse strutture geologiche come crepe e fratture, segni di erosione, bioturbazioni e colorazioni che rimandano al tipo di ossidazione subito dai sedimenti durante la deposizione ma anche dalla roccia dopo la litificazione. Questa zona, per la facile accessibilità e l'esposizione ottimale, è perfetta per osservare questi aspetti geo-paleontologici e per ottenere una piccola finestra sull'ambiente marino di acque poco profonde che ha caratterizzato queste zone durante il Miocene medio-inferiore.

Arenarie e calcareniti di Sant'Agostino: si nota bene la stratificazione e l'erosione differenziale.

Sotto: affioramento lungo il bordo meridionale della baia a sud.

Porzione di affioramento che presenta stratificazione ben evidente: sono alternanze di arenarie e calcareniti che, per la differente resistenza agli agenti esterni, si sono erose in modo diverso: questo fenomeno ha messo in risalto gli strati più tenaci e cementati da quelli meno coerenti.

Porzione di affioramento che presenta stratificazione ben evidente: sono alternanze di arenarie e calcareniti che, per la differente resistenza agli agenti esterni, si sono erose in modo diverso: questo fenomeno ha messo in risalto gli strati più tenaci e cementati da quelli meno coerenti.

Le arenarie di Manciano possono essere definite "arenarie" in quanto composte da particelle della granulometria delle sabbie; agli strati arenacei possono intercalarsi strati calciruditici e conglomerati sabbiosi, così come livelli di sabbie quasi sciolte (4)(24). La classazione dei grani di queste arenarie è bassa ed esse risultano generalmente ben cementate da carbonato di calcio il quale le conferisce una particolare tenacità. Le sezioni lucidate di questa pietra, studiate nell'ambito del suo utilizzo come materiale lapideo, mettono ben in risalto alcune caratteristiche come la stratificazione incrociata (generata da correnti unidirezionali sul fondale) e la presenza di livelli sottili dove si accumulano i gusci di Ostrea, testimonianza di periodi di mareggiata e tempesta.

Gli studiosi hanno scoperto dall'osservazione al microscopio che i granuli dell'arenaria di Manciano sono composti da materiale sia vulcanico che sedimentario proveniente dal disfacimento delle sottostanti liguridi; inoltre sono presenti microfossili come briozoi, foraminiferi e resti algali, di tipo carbonatico (5), i quali hanno sicuramente apportato parte del carbonato di calcio che ha cementato i grani. Arenarie di questo tipo, composte da clasti di diversa composizione chimica, sono dette arenarie ibride secondo la nomenclatura di Zuffa (31)(34), al contrario delle "classiche" arenarie formate da granuli prevalentemente silicatici terrigeni, di provenienza continentale.

La presenza di fossili e ichnofossili indica che le sabbie dalle quali derivano queste arenarie dovevano essere abitate da diverse forme di vita, soprattutto echinodermi, anellidi, cnidari, molluschi e pesci che modificavano attivamente il fondale nel corso della loro vita. Sono infatti numerose le tracce di bioturbazione: canali tubolari, solchi, calchi dalla forma geometrica, fori e incrostazioni testimoniano la frequentazione di queste sabbie da parte di organismi che vi hanno attivamente vissuto. Dopo la loro formazione nel volume del sedimento, tali tracce si sono litificate assieme alla roccia e si sono conservate sotto forma di ichnofossili. La bioturbazione è indizio di diverse condizioni ambientali: oltre a testimoniare la presenza di un ecosistema ben sviluppato, indica una buona ossigenazione del fondale anche sotto diversi centimetri di sedimento, dove echinodermi, anellidi e bivalvi possono quindi vivere. Le evidenze di mareggiate ed episodi di tempesta, unite alla stratificazione incrociata, conferma l'ipotesi di un ambiente a media-alta energia lambito da correnti costanti, ricco di nutrienti e dall'alto tasso di sedimentazione.

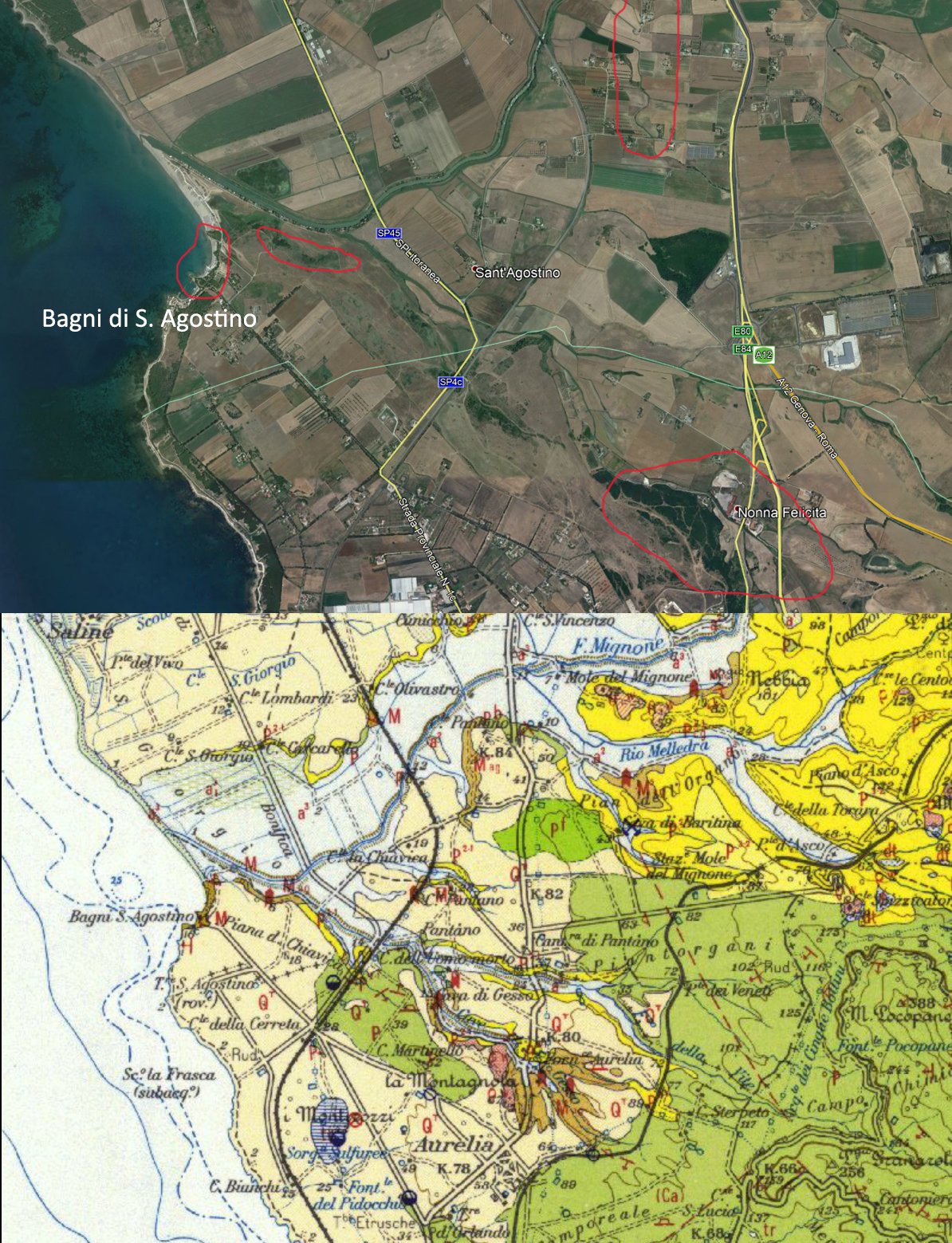

Mappa della zona e carta geologica 1:100.000 del servizio cartografico nazionale. Sono segnalate le zone nei pressi di Sant'Agostino dove affiorano le Arenarie di Manciano, tuttavia la migliore esposizione è nella spiaggia qui descritta.

Mappa della zona e carta geologica 1:100.000 del servizio cartografico nazionale. Sono segnalate le zone nei pressi di Sant'Agostino dove affiorano le Arenarie di Manciano, tuttavia la migliore esposizione è nella spiaggia qui descritta.

Aspetti ambientali e geologici

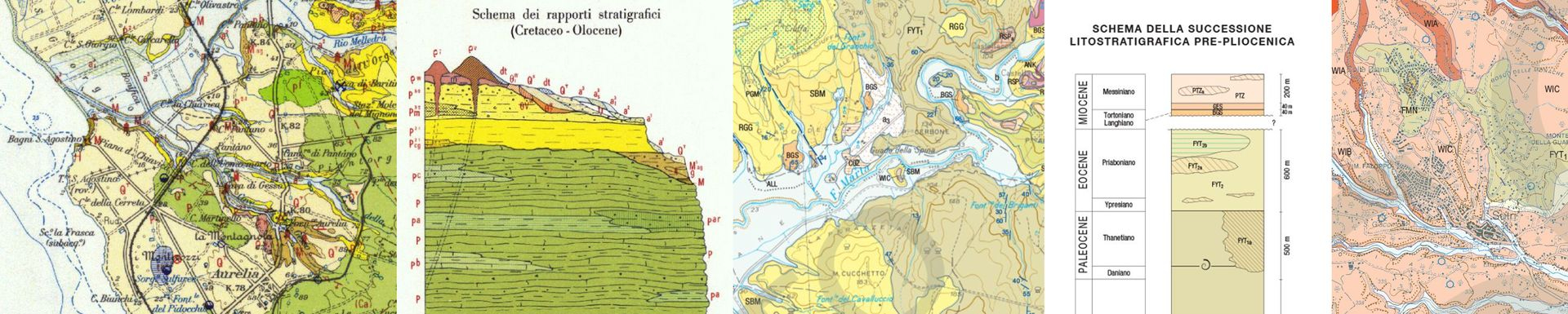

Le arenarie di Manciano fanno parte di un ciclo sedimentario avvenuto nel Miocene che ha interessato la zona della Toscana meridionale e del Lazio settentrionale (ma in generale tutta l'area tirrenica). La genesi di queste rocce è attribuita al regime tettonico distensivo che ha formato dei graben (depressioni tettoniche generate da un sistema di faglie dirette, come avviene in Africa nel Rift Valley (12)) che oggi si presentano come una serie di bacini occupati dai fiumi (13). Nella nostra zona esse poggiano direttamente e in modo discordante (ossia non in continuità stratigrafica) sugli strati torbiditici del Cretaceo-Eocene (FYT, flysch della Tolfa, e PTF, pietraforte) e fanno parte del ciclo sedimentario neogenico del bacino di Tarquinia (11)(18); troviamo litologie simili nel grossetano (come le arenarie di Ponsano (20)) affioranti anch'esse con discontinuità e in piccole aree circoscritte.

Le arenarie di cui si discute in questa pagina sono definite "epiliguri", in quanto i granuli dai quali si sono formate derivano dallo smantellamento delle rocce liguridi o sub-liguridi (rocce che si sono formate in contesto di bacino oceanico, come il flysch tolfetano o le ofioliti appenniniche)(20). In realtà ci sono, ad oggi, varie interpretazioni della dinamica che ha causato il formarsi di suddetti bacini tettonici e quindi la formazione di queste rocce: alcuni ritengono che le arenarie di Manciano derivino da ambienti di spiaggia sommersa influenzati da correnti in un contesto sin-collisionale, quindi compressivo (Martini et al., 1995 (5)), mentre altri affermano che si siano formate in bacini tipo graben ottenuti da movimenti distensivi (Carmignani et al., 1994 (19)). Alcuni dati sulla velocità di deposizione in contesti collisionali ad oggi certi (bacini degli Appennini settentrionali) indicano una differenza tra questi e quelli calcolati per le simili arenarie di Ponsano (misurato in metri di sedimento per milione di anni), suggerendo che queste ultime possano essere più probabilmente di natura distensionale (20). Qualunque sia il parere a riguardo, queste arenarie si sono depositate in periodo sin-orogenico, ossia mentre avveniva il sollevamento di una catena montuosa, in questo caso gli Appennini (4)(29).

Le arenarie di questa spiaggia si sono depositate al tramonto di un periodo di regime di mare profondo nel quale le torbiditi hanno colmato gradualmente i bacini formando strati potenti diversi chilometri. Durante il Miocene le condizioni ambientali si sono evolute verso un mare definitivamente meno profondo e formante numerosi bacini interni nei quali si sono depositate le arenarie di Manciano e le litologie correlate, per poi passare a condizioni costiere e addirittura continentali con la crisi del Messiniano. Nel successivo Pliocene il mare ha di nuovo trasgredito verso la terraferma formando, in modo discontinuo, un ambiente di mare relativamente profondo testimoniato dalle argille, poi meno profondo nel caso di sabbie e calcareniti; infine, le condizioni si sono gradualmente continentalizzate nel Pleistocene fino ad oggi, grazie anche al graduale sollevamento della zona.

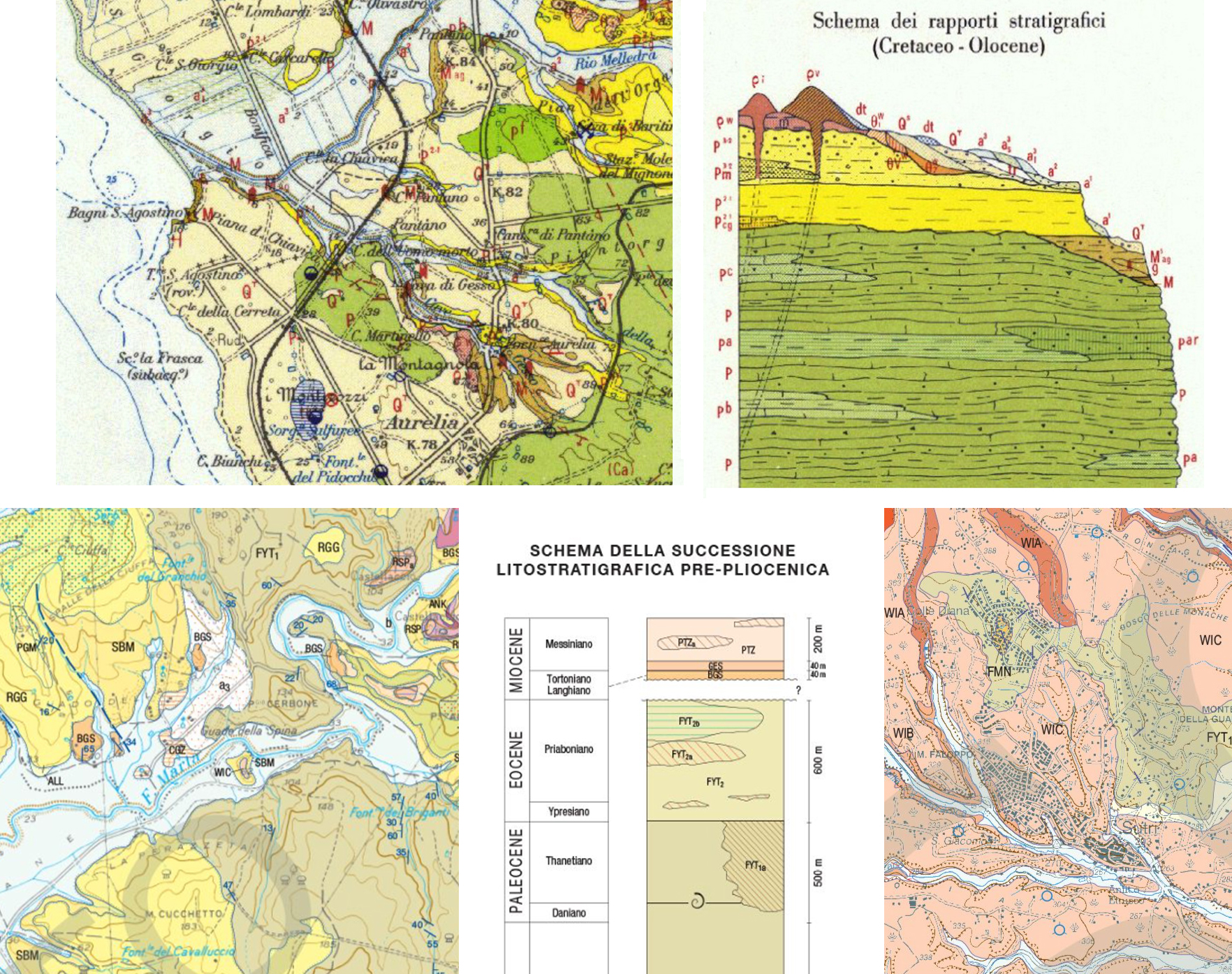

Sopra, cinque stralci dalle carte geologiche nazionali dove compaiono le arenarie di Manciano. I primi due sono estrapolati dalla carta 1:100.000 foglio 142 Civitavecchia, dove queste rocce sono riportate con "M" del Miocene (medio?). Gli altri tre stralci provengono dalle carte CARG 1:50.000 fogli 354 Tarquinia e 355 Ronciglione, dove queste rocce vengono riportate con "BGS" nel foglio Tarquinia e con "FMN" nel foglio Ronciglione: gli autori delle Note illustrative del foglio Tarquinia, così come altri studi, indicano come BGS possa in realtà essere riferito a FMN, "Arenarie di Manciano".

L'ambiente di deposizione di queste arenarie è marino poco profondo (prossimo alla costa), impostato su un fondale sabbioso ad energia relativamente alta, ricco di nutrienti, ben ossigenato e in grado di sostentare molti organismi, come testimoniano le numerose colonie di Ditrupa cornea. Probabilmente questo tratto di costa doveva trovarsi nelle vicinanze di delta fluviali che scaricavano molto sedimento e nutrienti, tuttavia tra tutti gli affioramenti di arenaria di Manciano quella di S. Agostino possiede gli elementi petrografici e paleontologici che la posizionano nelle parti della formazione più distali dalla costa (24). Le alternanze di livelli più fini e molto bioturbati ad altri più grossolani e disordinati testimoniano le variazioni dell'energia del mare nel tempo: su questo tratto di costa dovevano insistere ad intervalli regolari mareggiate, tempeste e piene fluviali che hanno impresso ripple marks, hanno eroso o hanno depositato sedimenti più grossolani.

Riguardo la datazione delle arenarie di Manciano il dibattito è ancora aperto: non si possono definire con certezza assoluta datazioni basate sui fossili poichè prive di fossili-guida abbastanza specifici, inoltre i rapporti con le unità sottostanti sono inconformi. La prima datazione ufficiale risale al 1957 con lo studio sugli echinodermi di Giannini, che individuò un'associazione di Scutella riferite in letteratura a un'età tra il Langhiano e il Serravalliano (Miocene medio, circa 14-16 MA), mentre gli studi successivi sull'arenaria di Manciano non fornirono ulteriori marker cronostratigrafici soddisfacenti (33)(2)(5)(19). Barbieri et al. nel 2003 hanno effettuato una datazione agli isotopi di stronzio sui fossili di echinidi e bivalvi provenienti da più affioramenti, ottenendo un'età compatibile con il Messiniano superiore, nel pieno della crisi di salinità del Mediterraneo; in particolare il modello da loro utilizzato ha fornito un'età compresa tra 5,47 e 5,77 MA (6). Un punto a favore della datazione messiniana è il passaggio laterale dalle arenarie di Manciano di S. Agostino a depositi gessiferi, sicuramente messiniani, del Gruppo Gessoso-Solfifero che affiorano pochi chilometri più ad est nei pressi di Civitavecchia nord (Aurelia, Pian dell'Organo)(22). Alcuni autori hanno tuttavia ipotizzato che nel Messiniano evaporitico queste arenarie si fossero già litificate e, affiorando, abbiano potuto delimitare bacini di evaporazione nei quali si sono depositati i sedimenti argilloso-marnosi gessiferi visibili oggi (18). Successivamente, una tesi di dottorato del 2019 (24) incentrata sulle arenarie di Manciano riassume e fornisce ulteriori evidenze riguardo l'età medio-miocenica piuttosto che messiniana, basandosi su correlazioni paleontologiche e stratigrafiche, e assegna questa formazione a un intervallo compreso tra il Serravalliano e il Tortoniano (12-14 MA). Ad oggi quindi l'età langhiana-tortoniana (circa 12-16 MA) risulta la più riconosciuta e meno controversa.

In questi scogli arenacei si possono osservare numerose tipologie di fori, alveoli e cavità di dissoluzione. Si possono distinguere strutture di derivazione biologica, come i fori dei litodomi o le impronte lasciate dai balani, e di natura inorganica, derivanti dalla dissoluzione chimico-fisica ad opera dell'acqua marina.

I fori lasciati dai molluschi litofagi, come i datteri di mare (Lithophaga lithophaga), presentano una forma rotonda e uniforme, e sono spesso equidistanti e disposti in gruppi. Questi molluschi colonizzano substrati duri che rimangono sommersi per lunghi periodi poiché sono organismi longevi (37) che trascorrono l'intera vita nello stesso punto. La loro presenza testimonia le variazioni del livello relativo del mare nel tempo, dovute sia ai cambiamenti climatici, come le alternanze tra periodi glaciali e interglaciali, sia all'attività tettonica. Questi fori si sono formati in un periodo ben più recente del Miocene, ovvero dopo la consolidazione della roccia, quando essa era già idonea a ospitare questi bivalvi. È plausibile che risalgano al Pleistocene, poiché se fossero più antichi, risalenti al Pliocene, l’erosione costiera li avrebbe probabilmente già cancellati, mentre l'Olocene non è compatibile dato che i livelli marini attuali risultano i più alti di quest'epoca.

I fori più irregolari sono causati dall'erosione alveolare, un processo in cui l'acqua salata corrode chimicamente le porzioni superficiali della roccia, formando cavità e depressioni ovaloidi note come tafoni. Questo tipo di erosione è causato dall'azione combinata di vento, acqua e salsedine ed è osservabile in molti litorali rocciosi tirrenici, come ad esempio sulle arenarie del Macigno a Calafuria (Livorno) (21). Distinguere un'erosione di tipo alveolare da una provocata da molluschi litofagi è molto semplice: i fori prodotti dal primo fenomeno non sono rotondi bensì poligonali o dal bordo concavo, presentano una struttura reticolare, a volte risultano comunicanti tramite diversi fori secondari e sono disposti in modo casuale, mentre i fori dei bivalvi litofagi sono ben rotondi o ellittici, non comunicanti, uniformemente spaziati e di dimensioni simili tra loro.

Erosione di tipo alveolare sulle arenarie costiere.

Erosione di tipo alveolare sulle arenarie costiere.

Sopra, una forma di alterazione comune nelle arenarie di Manciano: si tratta di un'ossidazione a bande che porta le porzioni esterne della roccia a colori giallo-dorati (tipici di tutta la formazione) in contrasto con quelle più interne di colore grigio. Probabilmente questi processi si sono avviati quando la fratturazione delle arenarie ha portato alla circolazione di fluidi ricchi in ferro che hanno generato queste caratteristiche bande color ruggine, oppure a causa delle acque meteoriche che hanno ossidato il ferro già presente.

Sopra, una forma di alterazione comune nelle arenarie di Manciano: si tratta di un'ossidazione a bande che porta le porzioni esterne della roccia a colori giallo-dorati (tipici di tutta la formazione) in contrasto con quelle più interne di colore grigio. Probabilmente questi processi si sono avviati quando la fratturazione delle arenarie ha portato alla circolazione di fluidi ricchi in ferro che hanno generato queste caratteristiche bande color ruggine, oppure a causa delle acque meteoriche che hanno ossidato il ferro già presente. Anello di Liesegang di circa 7-8 cm formatosi in una grande frattura di forma sferoidale che ha diviso la parte interna di roccia (grigia, sotto) da quella esterna (giallastro, sopra).

Anello di Liesegang di circa 7-8 cm formatosi in una grande frattura di forma sferoidale che ha diviso la parte interna di roccia (grigia, sotto) da quella esterna (giallastro, sopra).

Le sabbie di cui sono composte queste arenarie indicano un ambiente deposizionale di mare poco profondo con spiagge sommerse e grandi distese di sabbia.

Le sabbie di cui sono composte queste arenarie indicano un ambiente deposizionale di mare poco profondo con spiagge sommerse e grandi distese di sabbia.In queste arenarie si possono osservare i cosiddetti anelli di Liesegang, bande colorate formate dalla deposizione di alcuni minerali in fase diagenetica (dopo la sedimentazione) disposti in anelli circolari o in bande verticali (14)(15), spesso in corrispondenza di fratture. In questo caso si tratta di minerali ferrosi (probabilmente ematite o limonite) riconoscibili dal colore giallo-ocra, depositati come conseguenza della circolazione di fluidi attraverso le discontinuità e le porzioni più deboli della roccia. Questi fluidi hanno depositato il loro carico minerale quando la roccia si era già consolidata, e non prima, come provano diversi anelli che attraversano anche alcuni ichnofossili, questi ultimi molto delicati e sicuramente perturbabili se già non litificati. In effetti in queste rocce lambite dal mare e dagli spruzzi ci sono moltissime manifestazioni di alterazione chimica e fisica post-litificazione che spesso sormontano o nascondono le strutture geologiche deposizionali; questi fenomeni si sommano all'effetto della bioturbazione nell'obliterazione della stratificazione originaria, rendendo più complessa l'analisi sedimentologica.

Un'altra forma di erosione osservabile è l'erosione sferoidale, un processo chimico in cui la roccia si disgrega in strati concentrici formando strutture "a gusci" che si sfaldano progressivamente, similmente agli strati di una cipolla. Questo tipo di disfacimento è causato dall’azione dell’acqua meteorica, che altera alcuni minerali presenti nella roccia come quelli argillosi, trasformandoli in caolino o clorite. Questi nuovi minerali hanno un volume maggiore rispetto a quelli originari, per cui esercitano una pressione che favorisce la separazione meccanica tra gli strati rocciosi coinvolti (24). Anche i cicli di gelo e disgelo generano forme di erosione simili, tuttavia in una zona marittima questo effetto deve essere molto limitato in quanto è molto raro il congelamento di acqua continentale.

Porzione di affioramento che presenta stratificazione ben evidente: sono alternanze di arenarie e calcareniti che, per la differente resistenza agli agenti esterni, si sono erose in modo diverso: questo fenomeno ha messo in risalto gli strati più tenaci e cementati da quelli meno coerenti.

Porzione di affioramento che presenta stratificazione ben evidente: sono alternanze di arenarie e calcareniti che, per la differente resistenza agli agenti esterni, si sono erose in modo diverso: questo fenomeno ha messo in risalto gli strati più tenaci e cementati da quelli meno coerenti.

Le arenarie di Manciano possono essere definite "arenarie" in quanto composte da particelle della granulometria delle sabbie; agli strati arenacei possono intercalarsi strati calciruditici e conglomerati sabbiosi, così come livelli di sabbie quasi sciolte (4)(24). La classazione dei grani di queste arenarie è bassa ed esse risultano generalmente ben cementate da carbonato di calcio il quale le conferisce una particolare tenacità. Le sezioni lucidate di questa pietra, studiate nell'ambito del suo utilizzo come materiale lapideo, mettono ben in risalto alcune caratteristiche come la stratificazione incrociata (generata da correnti unidirezionali sul fondale) e la presenza di livelli sottili dove si accumulano i gusci di Ostrea, testimonianza di periodi di mareggiata e tempesta.

Gli studiosi hanno scoperto dall'osservazione al microscopio che i granuli dell'arenaria di Manciano sono composti da materiale sia vulcanico che sedimentario proveniente dal disfacimento delle sottostanti liguridi; inoltre sono presenti microfossili come briozoi, foraminiferi e resti algali, di tipo carbonatico (5), i quali hanno sicuramente apportato parte del carbonato di calcio che ha cementato i grani. Arenarie di questo tipo, composte da clasti di diversa composizione chimica, sono dette arenarie ibride secondo la nomenclatura di Zuffa (31)(34), al contrario delle "classiche" arenarie formate da granuli prevalentemente silicatici terrigeni, di provenienza continentale.

La presenza di fossili e ichnofossili indica che le sabbie dalle quali derivano queste arenarie dovevano essere abitate da diverse forme di vita, soprattutto echinodermi, anellidi, cnidari, molluschi e pesci che modificavano attivamente il fondale nel corso della loro vita. Sono infatti numerose le tracce di bioturbazione: canali tubolari, solchi, calchi dalla forma geometrica, fori e incrostazioni testimoniano la frequentazione di queste sabbie da parte di organismi che vi hanno attivamente vissuto. Dopo la loro formazione nel volume del sedimento, tali tracce si sono litificate assieme alla roccia e si sono conservate sotto forma di ichnofossili. La bioturbazione è indizio di diverse condizioni ambientali: oltre a testimoniare la presenza di un ecosistema ben sviluppato, indica una buona ossigenazione del fondale anche sotto diversi centimetri di sedimento, dove echinodermi, anellidi e bivalvi possono quindi vivere. Le evidenze di mareggiate ed episodi di tempesta, unite alla stratificazione incrociata, conferma l'ipotesi di un ambiente a media-alta energia lambito da correnti costanti, ricco di nutrienti e dall'alto tasso di sedimentazione.

Mappa della zona e carta geologica 1:100.000 del servizio cartografico nazionale. Sono segnalate le zone nei pressi di Sant'Agostino dove affiorano le Arenarie di Manciano, tuttavia la migliore esposizione è nella spiaggia qui descritta.

Mappa della zona e carta geologica 1:100.000 del servizio cartografico nazionale. Sono segnalate le zone nei pressi di Sant'Agostino dove affiorano le Arenarie di Manciano, tuttavia la migliore esposizione è nella spiaggia qui descritta.

Aspetti ambientali e geologici

Le arenarie di Manciano fanno parte di un ciclo sedimentario avvenuto nel Miocene che ha interessato la zona della Toscana meridionale e del Lazio settentrionale (ma in generale tutta l'area tirrenica). La genesi di queste rocce è attribuita al regime tettonico distensivo che ha formato dei graben (depressioni tettoniche generate da un sistema di faglie dirette, come avviene in Africa nel Rift Valley (12)) che oggi si presentano come una serie di bacini occupati dai fiumi (13). Nella nostra zona esse poggiano direttamente e in modo discordante (ossia non in continuità stratigrafica) sugli strati torbiditici del Cretaceo-Eocene (FYT, flysch della Tolfa, e PTF, pietraforte) e fanno parte del ciclo sedimentario neogenico del bacino di Tarquinia (11)(18); troviamo litologie simili nel grossetano (come le arenarie di Ponsano (20)) affioranti anch'esse con discontinuità e in piccole aree circoscritte.

Le arenarie di cui si discute in questa pagina sono definite "epiliguri", in quanto i granuli dai quali si sono formate derivano dallo smantellamento delle rocce liguridi o sub-liguridi (rocce che si sono formate in contesto di bacino oceanico, come il flysch tolfetano o le ofioliti appenniniche)(20). In realtà ci sono, ad oggi, varie interpretazioni della dinamica che ha causato il formarsi di suddetti bacini tettonici e quindi la formazione di queste rocce: alcuni ritengono che le arenarie di Manciano derivino da ambienti di spiaggia sommersa influenzati da correnti in un contesto sin-collisionale, quindi compressivo (Martini et al., 1995 (5)), mentre altri affermano che si siano formate in bacini tipo graben ottenuti da movimenti distensivi (Carmignani et al., 1994 (19)). Alcuni dati sulla velocità di deposizione in contesti collisionali ad oggi certi (bacini degli Appennini settentrionali) indicano una differenza tra questi e quelli calcolati per le simili arenarie di Ponsano (misurato in metri di sedimento per milione di anni), suggerendo che queste ultime possano essere più probabilmente di natura distensionale (20). Qualunque sia il parere a riguardo, queste arenarie si sono depositate in periodo sin-orogenico, ossia mentre avveniva il sollevamento di una catena montuosa, in questo caso gli Appennini (4)(29).

Le arenarie di questa spiaggia si sono depositate al tramonto di un periodo di regime di mare profondo nel quale le torbiditi hanno colmato gradualmente i bacini formando strati potenti diversi chilometri. Durante il Miocene le condizioni ambientali si sono evolute verso un mare definitivamente meno profondo e formante numerosi bacini interni nei quali si sono depositate le arenarie di Manciano e le litologie correlate, per poi passare a condizioni costiere e addirittura continentali con la crisi del Messiniano. Nel successivo Pliocene il mare ha di nuovo trasgredito verso la terraferma formando, in modo discontinuo, un ambiente di mare relativamente profondo testimoniato dalle argille, poi meno profondo nel caso di sabbie e calcareniti; infine, le condizioni si sono gradualmente continentalizzate nel Pleistocene fino ad oggi, grazie anche al graduale sollevamento della zona.

Sopra, cinque stralci dalle carte geologiche nazionali dove compaiono le arenarie di Manciano. I primi due sono estrapolati dalla carta 1:100.000 foglio 142 Civitavecchia, dove queste rocce sono riportate con "M" del Miocene (medio?). Gli altri tre stralci provengono dalle carte CARG 1:50.000 fogli 354 Tarquinia e 355 Ronciglione, dove queste rocce vengono riportate con "BGS" nel foglio Tarquinia e con "FMN" nel foglio Ronciglione: gli autori delle Note illustrative del foglio Tarquinia, così come altri studi, indicano come BGS possa in realtà essere riferito a FMN, "Arenarie di Manciano".

L'ambiente di deposizione di queste arenarie è marino poco profondo (prossimo alla costa), impostato su un fondale sabbioso ad energia relativamente alta, ricco di nutrienti, ben ossigenato e in grado di sostentare molti organismi, come testimoniano le numerose colonie di Ditrupa cornea. Probabilmente questo tratto di costa doveva trovarsi nelle vicinanze di delta fluviali che scaricavano molto sedimento e nutrienti, tuttavia tra tutti gli affioramenti di arenaria di Manciano quella di S. Agostino possiede gli elementi petrografici e paleontologici che la posizionano nelle parti della formazione più distali dalla costa (24). Le alternanze di livelli più fini e molto bioturbati ad altri più grossolani e disordinati testimoniano le variazioni dell'energia del mare nel tempo: su questo tratto di costa dovevano insistere ad intervalli regolari mareggiate, tempeste e piene fluviali che hanno impresso ripple marks, hanno eroso o hanno depositato sedimenti più grossolani.

Riguardo la datazione delle arenarie di Manciano il dibattito è ancora aperto: non si possono definire con certezza assoluta datazioni basate sui fossili poichè prive di fossili-guida abbastanza specifici, inoltre i rapporti con le unità sottostanti sono inconformi. La prima datazione ufficiale risale al 1957 con lo studio sugli echinodermi di Giannini, che individuò un'associazione di Scutella riferite in letteratura a un'età tra il Langhiano e il Serravalliano (Miocene medio, circa 14-16 MA), mentre gli studi successivi sull'arenaria di Manciano non fornirono ulteriori marker cronostratigrafici soddisfacenti (33)(2)(5)(19). Barbieri et al. nel 2003 hanno effettuato una datazione agli isotopi di stronzio sui fossili di echinidi e bivalvi provenienti da più affioramenti, ottenendo un'età compatibile con il Messiniano superiore, nel pieno della crisi di salinità del Mediterraneo; in particolare il modello da loro utilizzato ha fornito un'età compresa tra 5,47 e 5,77 MA (6). Un punto a favore della datazione messiniana è il passaggio laterale dalle arenarie di Manciano di S. Agostino a depositi gessiferi, sicuramente messiniani, del Gruppo Gessoso-Solfifero che affiorano pochi chilometri più ad est nei pressi di Civitavecchia nord (Aurelia, Pian dell'Organo)(22). Alcuni autori hanno tuttavia ipotizzato che nel Messiniano evaporitico queste arenarie si fossero già litificate e, affiorando, abbiano potuto delimitare bacini di evaporazione nei quali si sono depositati i sedimenti argilloso-marnosi gessiferi visibili oggi (18). Successivamente, una tesi di dottorato del 2019 (24) incentrata sulle arenarie di Manciano riassume e fornisce ulteriori evidenze riguardo l'età medio-miocenica piuttosto che messiniana, basandosi su correlazioni paleontologiche e stratigrafiche, e assegna questa formazione a un intervallo compreso tra il Serravalliano e il Tortoniano (12-14 MA). Ad oggi quindi l'età langhiana-tortoniana (circa 12-16 MA) risulta la più riconosciuta e meno controversa.

In questi scogli arenacei si possono osservare numerose tipologie di fori, alveoli e cavità di dissoluzione. Si possono distinguere strutture di derivazione biologica, come i fori dei litodomi o le impronte lasciate dai balani, e di natura inorganica, derivanti dalla dissoluzione chimico-fisica ad opera dell'acqua marina.

I fori lasciati dai molluschi litofagi, come i datteri di mare (Lithophaga lithophaga), presentano una forma rotonda e uniforme, e sono spesso equidistanti e disposti in gruppi. Questi molluschi colonizzano substrati duri che rimangono sommersi per lunghi periodi poiché sono organismi longevi (37) che trascorrono l'intera vita nello stesso punto. La loro presenza testimonia le variazioni del livello relativo del mare nel tempo, dovute sia ai cambiamenti climatici, come le alternanze tra periodi glaciali e interglaciali, sia all'attività tettonica. Questi fori si sono formati in un periodo ben più recente del Miocene, ovvero dopo la consolidazione della roccia, quando essa era già idonea a ospitare questi bivalvi. È plausibile che risalgano al Pleistocene, poiché se fossero più antichi, risalenti al Pliocene, l’erosione costiera li avrebbe probabilmente già cancellati, mentre l'Olocene non è compatibile dato che i livelli marini attuali risultano i più alti di quest'epoca.

I fori più irregolari sono causati dall'erosione alveolare, un processo in cui l'acqua salata corrode chimicamente le porzioni superficiali della roccia, formando cavità e depressioni ovaloidi note come tafoni. Questo tipo di erosione è causato dall'azione combinata di vento, acqua e salsedine ed è osservabile in molti litorali rocciosi tirrenici, come ad esempio sulle arenarie del Macigno a Calafuria (Livorno) (21). Distinguere un'erosione di tipo alveolare da una provocata da molluschi litofagi è molto semplice: i fori prodotti dal primo fenomeno non sono rotondi bensì poligonali o dal bordo concavo, presentano una struttura reticolare, a volte risultano comunicanti tramite diversi fori secondari e sono disposti in modo casuale, mentre i fori dei bivalvi litofagi sono ben rotondi o ellittici, non comunicanti, uniformemente spaziati e di dimensioni simili tra loro.

Erosione di tipo alveolare sulle arenarie costiere.

Erosione di tipo alveolare sulle arenarie costiere.

Esempio di erosione sferoidale su larga scala: il blocco di sinistra, all'incirca rotondo, sta esfoliando croste concentriche larghe ognuna fino a 20-30 cm. Le croste sono separate da veli di materiale meno coerente (derivato da idratazione delle componenti della roccia) e da patine rosse ferrose.

Esempio di erosione sferoidale su larga scala: il blocco di sinistra, all'incirca rotondo, sta esfoliando croste concentriche larghe ognuna fino a 20-30 cm. Le croste sono separate da veli di materiale meno coerente (derivato da idratazione delle componenti della roccia) e da patine rosse ferrose.

Sopra, una forma di alterazione comune nelle arenarie di Manciano: si tratta di un'ossidazione a bande che porta le porzioni esterne della roccia a colori giallo-dorati (tipici di tutta la formazione) in contrasto con quelle più interne di colore grigio. Probabilmente questi processi si sono avviati quando la fratturazione delle arenarie ha portato alla circolazione di fluidi ricchi in ferro che hanno generato queste caratteristiche bande color ruggine, oppure a causa delle acque meteoriche che hanno ossidato il ferro già presente.

Sopra, una forma di alterazione comune nelle arenarie di Manciano: si tratta di un'ossidazione a bande che porta le porzioni esterne della roccia a colori giallo-dorati (tipici di tutta la formazione) in contrasto con quelle più interne di colore grigio. Probabilmente questi processi si sono avviati quando la fratturazione delle arenarie ha portato alla circolazione di fluidi ricchi in ferro che hanno generato queste caratteristiche bande color ruggine, oppure a causa delle acque meteoriche che hanno ossidato il ferro già presente. Anello di Liesegang di circa 7-8 cm formatosi in una grande frattura di forma sferoidale che ha diviso la parte interna di roccia (grigia, sotto) da quella esterna (giallastro, sopra).

Anello di Liesegang di circa 7-8 cm formatosi in una grande frattura di forma sferoidale che ha diviso la parte interna di roccia (grigia, sotto) da quella esterna (giallastro, sopra).

Le sabbie di cui sono composte queste arenarie indicano un ambiente deposizionale di mare poco profondo con spiagge sommerse e grandi distese di sabbia.

Le sabbie di cui sono composte queste arenarie indicano un ambiente deposizionale di mare poco profondo con spiagge sommerse e grandi distese di sabbia.

In queste arenarie si possono osservare i cosiddetti anelli di Liesegang, bande colorate formate dalla deposizione di alcuni minerali in fase diagenetica (dopo la sedimentazione) disposti in anelli circolari o in bande verticali (14)(15), spesso in corrispondenza di fratture. In questo caso si tratta di minerali ferrosi (probabilmente ematite o limonite) riconoscibili dal colore giallo-ocra, depositati come conseguenza della circolazione di fluidi attraverso le discontinuità e le porzioni più deboli della roccia. Questi fluidi hanno depositato il loro carico minerale quando la roccia si era già consolidata, e non prima, come provano diversi anelli che attraversano anche alcuni ichnofossili, questi ultimi molto delicati e sicuramente perturbabili se già non litificati. In effetti in queste rocce lambite dal mare e dagli spruzzi ci sono moltissime manifestazioni di alterazione chimica e fisica post-litificazione che spesso sormontano o nascondono le strutture geologiche deposizionali; questi fenomeni si sommano all'effetto della bioturbazione nell'obliterazione della stratificazione originaria, rendendo più complessa l'analisi sedimentologica.

Un'altra forma di erosione osservabile è l'erosione sferoidale, un processo chimico in cui la roccia si disgrega in strati concentrici formando strutture "a gusci" che si sfaldano progressivamente, similmente agli strati di una cipolla. Questo tipo di disfacimento è causato dall’azione dell’acqua meteorica, che altera alcuni minerali presenti nella roccia come quelli argillosi, trasformandoli in caolino o clorite. Questi nuovi minerali hanno un volume maggiore rispetto a quelli originari, per cui esercitano una pressione che favorisce la separazione meccanica tra gli strati rocciosi coinvolti (24). Anche i cicli di gelo e disgelo generano forme di erosione simili, tuttavia in una zona marittima questo effetto deve essere molto limitato in quanto è molto raro il congelamento di acqua continentale.

Sotto: esposizione di arenarie di Manciano nei pressi degli stabilimenti balneari. Si nota come al di sopra di esse si trovi direttamente un suolo, molto probabilmente moderno, e come questo tratto di costa sia in attiva erosione.

Un fossile di echinide irregolare, probabilmente Scutella, del quale si è conservato solo parte del guscio e del modello interno ed esterno.

Un fossile di echinide irregolare, probabilmente Scutella, del quale si è conservato solo parte del guscio e del modello interno ed esterno.

Aspetti paleontologici

Le arenarie di Manciano di Bagni di S. Agostino sono molto bioturbate e contengono innumerevoli tracce della vita che il mare miocenico ha sostentato. Tra i fossili più caratteristici si annoverano gli echinodermi del genere Scutella, suddivisi in tre specie secondo lo studio di Giannini (1957), purtroppo non disponibile gratuitamente online. Questi fossili si rinvengono principalmente in esemplari isolati spesso frammentati, dislocati e solo raramente ben conservati; i pochi esemplari integri sono spesso in posizione orizzontale rispetto lo strato, quindi potrebbero essere in posizione di vita. Giannini ha analizzato gli affioramenti presso Manciano, identificando un insieme di specie (S. leognanensis, S. striatula e S. paulensis) compatibile con il Langhiano (circa 14-16 MA) (5).

Numerosi frammenti di origine incerta, probabilmente appartenenti a echinidi, ostreidi e balanidi, sono disseminati nelle spesse bancate di arenaria. Questa abbondanza di tritume conchigliare testimonia l'apporto di materiale da costa, dove le energie sono maggiori; i frammenti appartengono perlopiù a organismi litorali dei quali si rinvengono anche esemplari integri ma disarticolati e sepolti in modo caotico.

In alcuni punti si osservano interi banchi di anellidi fossori, simili a Ditrupa cornea, i cui tubi vitali costituiscono una parte significativa del volume di alcuni blocchi rocciosi. Questi organismi si sono adattati a vivere a profondità molto variabili, da pochi metri a diverse centinaia, pertanto non forniscono indicazioni dirette sulla profondità del paleoambiente, tuttavia la loro dipendenza dal materiale terrigeno e organico di origine continentale suggerisce ancora la presenza di apporti fluviali (5).

I resti fossili di pesci ossei sono rappresentati da denti e vertebre, probabilmente appartenenti agli Sparidae (9) (come orata, pagello, pagro). La presenza di pesci indica un ambiente ricco di prede, quindi biologicamente attivo, ossigenato e in grado di sostentare una catena alimentare.

Scarrellata di frammenti fossiliferi rinvenuti nelle arenarie di Sant'Agostino. Da sinistra verso destra: una valva di Ostrea, una colonia di Balanus, un frammento di pettinide, una porzione di cerniera di una grossa Ostrea.

Una vertebra di pesce osseo, troppo mal conservata per essere assegnata con buona certezza a una famiglia; le dimensioni (circa 0,7 cm) e la forma non escludono l'appartenenza a pesci salmonidi o sparidi.

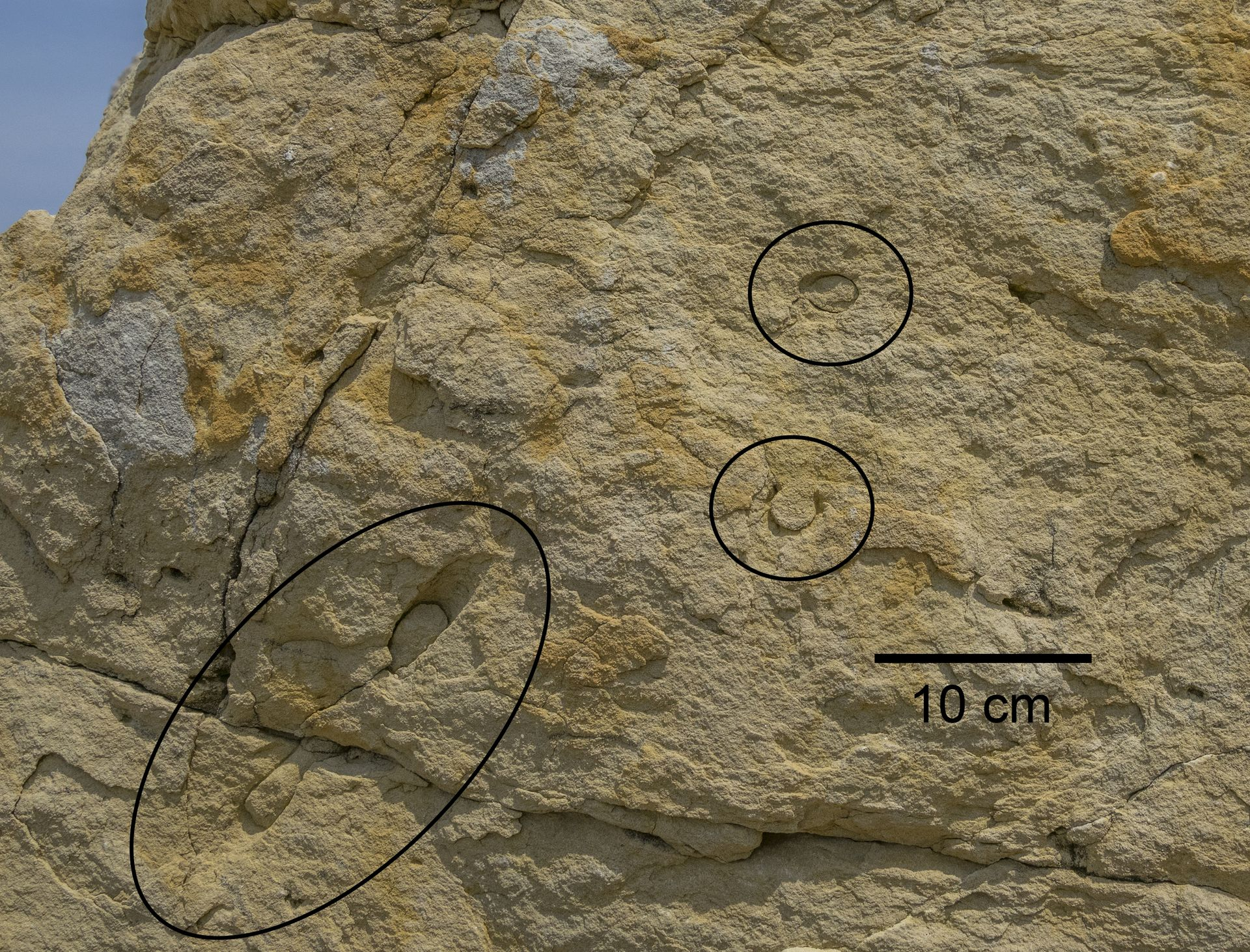

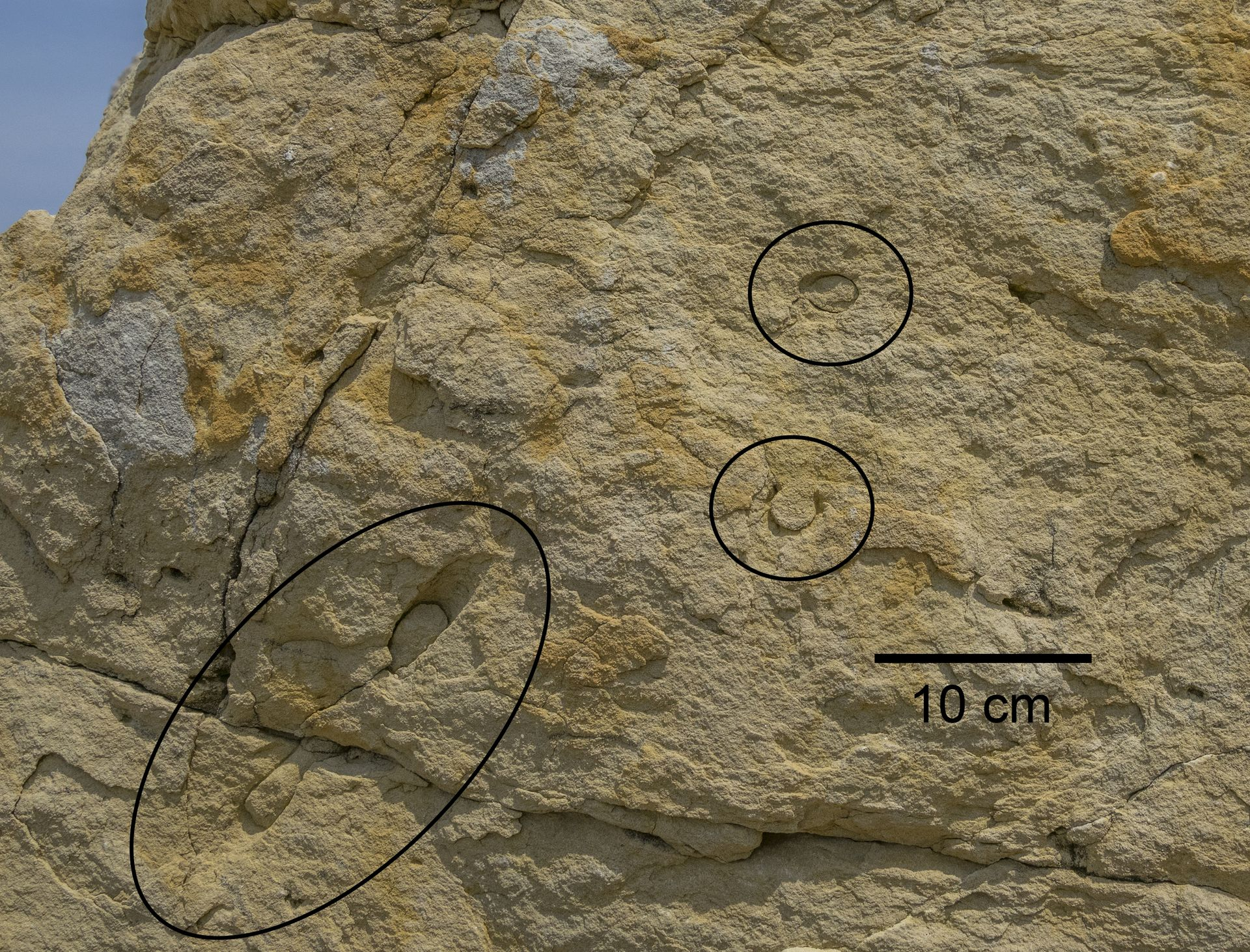

Gli ichnofossili sono molto rappresentati e variegati in queste arenarie e sono molto importanti ai fini della comprensione dell'ambiente di deposizione. I più comuni da osservare sono sicuramente gli ichnogeneri Thalassinoides, Skolithos e Ophiomorpha: prodotti da diversi tipi di organismi (anellidi, echinodermi o crostacei), si presentano come tubi e gallerie riempite di sedimento. Più rari sono i Diplocraterion, visibili nelle grosse bancate poco stratificate sotto forma di un ventaglio di piccoli tubi disposti a "U".

Risalire con certezza a quale organismo abbia prodotto ognuna di queste strutture è molto complesso se non a volte impossibile; come punto di partenza di solito si ricorre all'osservazione del comportamento di animali attualmente esistenti o si analizzano i pochi reperti fortunati in cui si rinviene sia l'ichnospecie che l'organismo che l'ha generata, come ad esempio un piccolo echinoderma intatto (e non predato) all'interno di una galleria.

La presenza di molti ichnofossili indica ancora una volta condizioni biotiche favorevoli come un tasso di sedimentazione costante e compatibile con la vita di questi organismi, apporti nutritivi e acque poco profonde. Le bancate dove si osservano ichnofossili spesso hanno perso la stratificazione originale (sono strati bioturbati).

Studiati da diversi autori, gli ichnofossili qui rinvenibili sono quasi sempre tubi e gallerie e si distinguono tra loro dalla forma, dal diametro del tubo e dalla sua lunghezza. Questa distinzione è puramente morfologica, tuttavia c'è un certo riscontro tra i parametri geometrici di questi tubi e cosa li ha prodotti: ad esempio i Thalassinoides, dalla caratteristica morfologia ramificata con giunture a "Y", sono prodotti oggi da diversi organismi ma soprattutto dai crostacei thalassinidi (25).

Bancata arenacea con molti ichnofossili, confusi tra le forme di erosione alveolare: probabilmente di tratta di Thalassinoides e Skolithos.

Bancata arenacea con molti ichnofossili, confusi tra le forme di erosione alveolare: probabilmente di tratta di Thalassinoides e Skolithos.

Gli ichnofossili qui presenti appartengono alla Skolithos ichnofacies, associazione tipica dei fondali sabbiosi poco profondi e composta da tracce prevalentemente verticali (ossia che intersecano perpendicolarmente gli strati): questa facies indica che il fondale era molto poroso e con un alto tasso di penetrazione dell'ossigeno (32).

Thalassinoides

si presenta come un reticolo di tubi che si dividono con forma a "Y", interconnessi, non ornamentati, cilindrici, dal diametro circa costante di 1-3 cm. In queste arenarie i Thalassinoides formano estesi reticoli che spesso interessano un intero pacco di strati. Si pensa che queste strutture siano il calco delle gallerie di gamberi e gamberetti, come gli attuali Thalassinidea (25)(26), che vivono al di sotto del fondale.

Ophiomorpha e Skolithos si presentano come tubi dal diametro di circa 1-3 cm dalla sezione rotonda o poco ellittica e di lunghezza fino al metro. Ophiomorpha comprende tubi dalla direzione verticale o suborizzontale, raramente ramificati, mentre Skolithos raggruppa tubi verticali, ben perpendicolari agli strati, dal diametro pressochè costante e non ramificati. Si pensa siano stati generati da anellidi fossori (un esempio moderno è l'arenicola) o da crostacei che vivevano in questi tubi dalla sezione a "U" e dai fianchi verticali, nei quali espletavano tutte le funzioni vitali (27)(28). Nelle arenarie di questa spiaggia è possibile osservare molti di questi ichnofossili, di diversi diametri e lunghezze, alcuni sezionati in modo che si possa apprezzare la geometria tridimensionale (foto a destra).

La differenza tra

Ophiomorpha e

Skolithos è nell'ornamentazione delle pareti del tubo: il primo è caratterizzato da una parete ornamentata da perline e nodosità, mentre il secondo presenta un tubo liscio ed omogeneo.

Ophiomorpha è stato largamente osservato nei pressi di Manciano e nelle altre località dove affiorano queste arenarie ma risulta raro a Sant'Agostino dove invece i Skolithos sono molto frequenti.

Ichnofossili probabilmente del genere Skolithos.

Ichnofossili probabilmente del genere Skolithos.

Diplocraterion è un ichnogenere molto particolare e ben riconoscibile, costituito da un ventaglio planare di tubi che genera una forma "a menischi". I tubi di cui è composto sono in genere di 1-2 cm di diametro e possono anche raggiungere i 30 cm di lunghezza. Rappresenta quello che viene chiamato equilibrichnia, ossia un ichnofossile testimone del mantenimento dell'equilibrio tra organismo e sedimento.

Si pensa infatti che i Diplocraterion originino dalla migrazione verso l'alto di organismi che vivono nel fondale in tubi a forma di "U"; questa migrazione è dovuta alla sedimentazione che provoca un seppellimento dei fori di entrata e uscita di questi tubi, fenomeno al quale l'animale reagisce spostandosi in verticale e lasciando dietro di sé una scia di lamine meniscate di sezione tubulare. Si tratta in genere di anellidi o crostacei o altri organismi sospensivori che cercano, dopo un forte evento di deposizione come una tempesta o una piena fluviale, di riemergere dal sedimento ed essere sempre in contatto con la colonna d'acqua dalla quale si nutrono.

Sotto: Diplocraterion, dal caratteristico aspetto a menischi tubolari. Queste strutture hanno andamento verticale, per cui nei massi rotolati e sconnessi dalla formazione indicano la direzione originaria degli strati.

In definitiva, le associazioni di fossili e ichnofossili unite agli aspetti geologici permettono di riferire queste rocce a un ambiente di deposizione costiero-litorale di qualche decina di metri di profondità. In questo contesto vivevano echinidi, pesci, anellidi, crostacei e bivalvi, tutti facenti parte di una florida catena alimentare. Questo tratto di costa doveva essere interessato da frequenti eventi energetici che trasportavano in profondità pezzi di organismi e clasti dai litorali (come ostriche e balani) ma anche materiale nutritivo in grado di sostentare la vita sospensivora.

Esempi di ichnofossili: Skolithos, dai tubi verticali, rettilinei, dalla sezione circolare e dalla parete liscia.

A sinistra, dei tubi orizzontali di Thalassinoides, dalla tipica ramificazione a "Y"; a destra, un probabile Skolithos.

Altri ichnofossili delle arenarie di Sant'Agostino: a sinistra un reticolo di gallerie alterate, forse Thalassinoides; a destra, esempi di Skolithos.

Un fossile di echinide irregolare, probabilmente Scutella, del quale si è conservato solo parte del guscio e del modello interno ed esterno.

Un fossile di echinide irregolare, probabilmente Scutella, del quale si è conservato solo parte del guscio e del modello interno ed esterno.

Aspetti paleontologici

Le arenarie di Manciano di Bagni di S. Agostino sono molto bioturbate e contengono innumerevoli tracce della vita che il mare miocenico ha sostentato. Tra i fossili più caratteristici si annoverano gli echinodermi del genere Scutella, suddivisi in tre specie secondo lo studio di Giannini (1957), purtroppo non disponibile gratuitamente online. Questi fossili si rinvengono principalmente in esemplari isolati spesso frammentati, dislocati e solo raramente ben conservati; i pochi esemplari integri sono spesso in posizione orizzontale rispetto lo strato, quindi potrebbero essere in posizione di vita. Giannini ha analizzato gli affioramenti presso Manciano, identificando un insieme di specie (S. leognanensis, S. striatula e S. paulensis) compatibile con il Langhiano (circa 14-16 MA) (5).

Numerosi frammenti di origine incerta, probabilmente appartenenti a echinidi, ostreidi e balanidi, sono disseminati nelle spesse bancate di arenaria. Questa abbondanza di tritume conchigliare testimonia l'apporto di materiale da costa, dove le energie sono maggiori; i frammenti appartengono perlopiù a organismi litorali dei quali si rinvengono anche esemplari integri ma disarticolati e sepolti in modo caotico.

In alcuni punti si osservano interi banchi di anellidi fossori, simili a Ditrupa cornea, i cui tubi vitali costituiscono una parte significativa del volume di alcuni blocchi rocciosi. Questi organismi si sono adattati a vivere a profondità molto variabili, da pochi metri a diverse centinaia, pertanto non forniscono indicazioni dirette sulla profondità del paleoambiente, tuttavia la loro dipendenza dal materiale terrigeno e organico di origine continentale suggerisce ancora la presenza di apporti fluviali (5).

I resti fossili di pesci ossei sono rappresentati da denti e vertebre, probabilmente appartenenti agli Sparidae (9) (come orata, pagello, pagro). La presenza di pesci indica un ambiente ricco di prede, quindi biologicamente attivo, ossigenato e in grado di sostentare una catena alimentare.

A sinistra una vertebra di pesce osseo, troppo mal conservata per essere assegnata con buona certezza a una famiglia; le dimensioni (circa 0,7 cm) e la forma non escludono l'appartenenza a pesci salmonidi o sparidi.

Sotto: scarrellata di frammenti fossiliferi rinvenuti nelle arenarie di Sant'Agostino. Da sinistra verso destra: una valva di Ostrea, una colonia di Balanus, un frammento di pettinide, una porzione di cerniera di una grossa Ostrea.

Gli ichnofossili sono molto rappresentati e variegati in queste arenarie e sono molto importanti ai fini della comprensione dell'ambiente di deposizione. I più comuni da osservare sono sicuramente gli ichnogeneri Thalassinoides, Skolithos e Ophiomorpha: prodotti da diversi tipi di organismi (anellidi, echinodermi o crostacei), si presentano come tubi e gallerie riempite di sedimento. Più rari sono i Diplocraterion, visibili nelle grosse bancate poco stratificate sotto forma di un ventaglio di piccoli tubi disposti a "U".

Risalire con certezza a quale organismo abbia prodotto ognuna di queste strutture è molto complesso se non a volte impossibile; come punto di partenza di solito si ricorre all'osservazione del comportamento di animali attualmente esistenti o si analizzano i pochi reperti fortunati in cui si rinviene sia l'ichnospecie che l'organismo che l'ha generata, come ad esempio un piccolo echinoderma intatto (e non predato) all'interno di una galleria.

La presenza di molti ichnofossili indica ancora una volta condizioni biotiche favorevoli come un tasso di sedimentazione costante e compatibile con la vita di questi organismi, apporti nutritivi e acque poco profonde. Le bancate dove si osservano ichnofossili spesso hanno perso la stratificazione originale (sono strati bioturbati).

Studiati da diversi autori, gli ichnofossili qui rinvenibili sono quasi sempre tubi e gallerie e si distinguono tra loro dalla forma, dal diametro del tubo e dalla sua lunghezza. Questa distinzione è puramente morfologica, tuttavia c'è un certo riscontro tra i parametri geometrici di questi tubi e cosa li ha prodotti: ad esempio i Thalassinoides, dalla caratteristica morfologia ramificata con giunture a "Y", sono prodotti oggi da diversi organismi ma soprattutto dai crostacei thalassinidi (25).

Bancata arenacea con molti ichnofossili, confusi tra le forme di erosione alveolare: probabilmente di tratta di Thalassinoides e Skolithos.

Bancata arenacea con molti ichnofossili, confusi tra le forme di erosione alveolare: probabilmente di tratta di Thalassinoides e Skolithos.

Gli ichnofossili qui presenti appartengono alla Skolithos ichnofacies, associazione tipica dei fondali sabbiosi poco profondi e composta da tracce prevalentemente verticali (ossia che intersecano perpendicolarmente gli strati): questa facies indica che il fondale era molto poroso e con un alto tasso di penetrazione dell'ossigeno (32).

Thalassinoides

si presenta come un reticolo di tubi che si dividono con forma a "Y", interconnessi, non ornamentati, cilindrici, dal diametro circa costante di 1-3 cm. In queste arenarie i Thalassinoides formano estesi reticoli che spesso interessano un intero pacco di strati. Si pensa che queste strutture siano il calco delle gallerie di gamberi e gamberetti, come gli attuali Thalassinidea (25)(26), che vivono al di sotto del fondale.

Ophiomorpha e

Skolithos si presentano come tubi dal diametro di circa 1-3 cm dalla sezione rotonda o poco ellittica e di lunghezza fino al metro. Ophiomorpha comprende tubi dalla direzione verticale o suborizzontale, raramente ramificati, mentre Skolithos raggruppa tubi verticali, ben perpendicolari agli strati, dal diametro pressochè costante e non ramificati. Si pensa siano stati generati da anellidi fossori (un esempio moderno è l'arenicola) o da crostacei che vivevano in questi tubi dalla sezione a "U" e dai fianchi verticali, nei quali espletavano tutte le funzioni vitali (27)(28). Nelle arenarie di questa spiaggia è possibile osservare molti di questi ichnofossili, di diversi diametri e lunghezze, alcuni sezionati in modo che si possa apprezzare la geometria tridimensionale (foto a destra).

La differenza tra

Ophiomorpha e

Skolithos è nell'ornamentazione delle pareti del tubo: il primo è caratterizzato da una parete ornamentata da perline e nodosità, mentre il secondo presenta un tubo liscio ed omogeneo.

Ophiomorpha è stato largamente osservato nei pressi di Manciano e nelle altre località dove affiorano queste arenarie ma risulta raro a Sant'Agostino dove invece i Skolithos sono molto frequenti.

Ichnofossili probabilmente del genere Skolithos.

Ichnofossili probabilmente del genere Skolithos.

Diplocraterion è un ichnogenere molto particolare e ben riconoscibile, costituito da un ventaglio planare di tubi che genera una forma "a menischi". I tubi di cui è composto sono in genere di 1-2 cm di diametro e possono anche raggiungere i 30 cm di lunghezza. Rappresenta quello che viene chiamato equilibrichnia, ossia un ichnofossile testimone del mantenimento dell'equilibrio tra organismo e sedimento.

Si pensa infatti che i Diplocraterion originino dalla migrazione verso l'alto di organismi che vivono nel fondale in tubi a forma di "U"; questa migrazione è dovuta alla sedimentazione che provoca un seppellimento dei fori di entrata e uscita di questi tubi, fenomeno al quale l'animale reagisce spostandosi in verticale e lasciando dietro di sé una scia di lamine meniscate di sezione tubulare. Si tratta in genere di anellidi o crostacei o altri organismi sospensivori che cercano, dopo un forte evento di deposizione come una tempesta o una piena fluviale, di riemergere dal sedimento ed essere sempre in contatto con la colonna d'acqua dalla quale si nutrono.

A destra: Diplocraterion, dal caratteristico aspetto a menischi tubolari. Queste strutture hanno andamento verticale, per cui nei massi rotolati e sconnessi dalla formazione indicano la direzione originaria degli strati.

In definitiva, le associazioni di fossili e ichnofossili unite agli aspetti geologici permettono di riferire queste rocce a un ambiente di deposizione costiero-litorale di qualche decina di metri di profondità. In questo contesto vivevano echinidi, pesci, anellidi, crostacei e bivalvi, tutti facenti parte di una florida catena alimentare. Questo tratto di costa doveva essere interessato da frequenti eventi energetici che trasportavano in profondità pezzi di organismi e clasti dai litorali (come ostriche e balani) ma anche materiale nutritivo in grado di sostentare la vita sospensivora.

Esempi di ichnofossili: Skolithos, dai tubi verticali, rettilinei, dalla sezione circolare e dalla parete liscia.

A sinistra, dei tubi orizzontali di Thalassinoides, dalla tipica ramificazione a "Y"; a destra, un probabile Skolithos.

Altri ichnofossili delle arenarie di Sant'Agostino: a sinistra un reticolo di gallerie alterate, forse Thalassinoides; a destra, esempi di Skolithos.

Conservazione

Questa scogliera, fortemente esposta agli agenti atmosferici e alle onde marine, subisce un intenso processo di erosione, così come tutta la costa rocciosa su cui sorgono Civitavecchia e Santa Marinella. Il problema dell'erosione è particolarmente rilevante lungo le coste rocciose tirreniche, come dimostrano le numerose opere di difesa costiera visibili nelle immagini satellitari.

Per contrastare l’erosione costiera, sono state adottate diverse strategie, tra cui la cementificazione e il consolidamento delle coste, il ripascimento delle spiagge e la costruzione di barriere artificiali emerse e sommerse. A Sant’Agostino si hanno esempi di quasi ognuno di questi interventi, che sono stati realizzati in varia misura, modificando profondamente l’ambiente naturale della costa. L'obiettivo principale di queste opere non è tanto la tutela della costa in sé, quanto la salvaguardia dell’economia locale e del turismo, strettamente legati agli stabilimenti balneari e alla zona residenziale adiacente. Nell’immagine a destra, si può osservare un esempio concreto di questa trasformazione: gli scogli arenacei sono stati cementificati e integrati in costruzioni umane.

In definitiva, questo tratto di costa risulta ad oggi minacciato da fenomeni naturali (l'erosione marina) e antropici (sfruttamento e modifica del territorio), tuttavia le rocce affioranti sono ben esposte e facilmente studiabili. La possibilità di osservare innumerevoli forme di erosione naturale rende questo affioramento un ottimo laboratorio geologico a cielo aperto.

Conservazione

Questa scogliera, fortemente esposta agli agenti atmosferici e alle onde marine, subisce un intenso processo di erosione, così come tutta la costa rocciosa su cui sorgono Civitavecchia e Santa Marinella. Il problema dell'erosione è particolarmente rilevante lungo le coste rocciose tirreniche, come dimostrano le numerose opere di difesa costiera visibili nelle immagini satellitari.

Per contrastare l’erosione costiera, sono state adottate diverse strategie, tra cui la cementificazione e il consolidamento delle coste, il ripascimento delle spiagge e la costruzione di barriere artificiali emerse e sommerse. A Sant’Agostino si hanno esempi di quasi ognuno di questi interventi, che sono stati realizzati in varia misura, modificando profondamente l’ambiente naturale della costa. L'obiettivo principale di queste opere non è tanto la tutela della costa in sé, quanto la salvaguardia dell’economia locale e del turismo, strettamente legati agli stabilimenti balneari e alla zona residenziale adiacente. Nell’immagine a destra, si può osservare un esempio concreto di questa trasformazione: gli scogli arenacei sono stati cementificati e integrati in costruzioni umane.

In definitiva, questo tratto di costa risulta ad oggi minacciato da fenomeni naturali (l'erosione marina) e antropici (sfruttamento e modifica del territorio), tuttavia le rocce affioranti sono ben esposte e facilmente studiabili. La possibilità di osservare innumerevoli forme di erosione naturale rende questo affioramento un ottimo laboratorio geologico a cielo aperto.

Come arrivarci

Essendo una zona balneare l'accesso è garantito dalla strada litorale che va da Tarquinia a Civitavecchia svoltando poi per Bagni di Sant'Agostino. Arrivati sul poggio che sormonta la scogliera si può parcheggiare la macchina (nel 2025 da qualche anno il parcheggio risulta a pagamento) e a questo punto si può scendere direttamente al mare per osservare la scogliera dal basso.

È consigliabile visitare il luogo nei mesi di minor affollamento: questa scogliera è compresa entro i limiti di uno o più complessi balneari, quindi in estate e in alta stagione l'osservazione degli affioramenti è fortemente disturbata dalle attività dei bagnanti. I momenti migliori dell'anno sono all'inizio della primavera e a inizio autunno, quando appunto la spiaggia è frequentata da poche persone e anche il clima è favorevole ad attività all'aperto. È consigliabile la visita dopo mezzogiorno, in quanto essendo esposte a ovest queste scogliere sono ben illuminate nel pomeriggio e si prestano meglio ai report fotografici.

Come arrivarci

Essendo una zona balneare l'accesso è garantito dalla strada litorale che va da Tarquinia a Civitavecchia svoltando poi per Bagni di Sant'Agostino. Arrivati sul poggio che sormonta la scogliera si può parcheggiare la macchina (nel 2025 da qualche anno il parcheggio risulta a pagamento) e a questo punto si può scendere direttamente al mare per osservare la scogliera dal basso.

È consigliabile visitare il luogo nei mesi di minor affollamento: questa scogliera è compresa entro i limiti di uno o più complessi balneari, quindi in estate e in alta stagione l'osservazione degli affioramenti è fortemente disturbata dalle attività dei bagnanti. I momenti migliori dell'anno sono all'inizio della primavera e a inizio autunno, quando appunto la spiaggia è frequentata da poche persone e anche il clima è favorevole ad attività all'aperto. È consigliabile la visita dopo mezzogiorno, in quanto essendo esposte a ovest queste scogliere sono ben illuminate nel pomeriggio e si prestano meglio ai report fotografici.

Galleria fotografica

Galleria fotografica

Porzione di scogliera in cui la stratificazione è obliterata a causa della bioturbazione e dell'alterazione superficiale. Si notano porzioni di roccia dalla colorazione grigiastra in contrasto sulla massa giallo-dorata, separate da bordi netti indipendenti dalla stratificazione: potrebbe trattarsi di un fenomeno di alterazione successivo alla diagenesi, generalmente chiamato "bleaching" delle arenarie (letteralmente lo "sbiancamento) e causato dal dilavamento da parte di fluidi circolanti delle componenti che donano alla roccia il colore giallo-dorato, perlopiù il ferro trivalente Fe 3+ che può essere sostituito dal Fe 2+.

Sezione alta circa 4 m affiorante sulla spiaggia. Si riconoscono numerose fratture verticali riempiete di materiale carbonatico e detritico, generate dalle deformazioni che la roccia ha subito nei milioni di anni. Questi strati arenacei sono fortemente bioturbati, per cui le strutture trattive e le tipologie di stratificazione sono visibili soltanto da vicino.

In questo banco mal stratificato è visibile una lente di circa 1-1,5 m di larghezza composta da una serie di strutture tubolari di diametro vario ma minore del centimetro. Molto probabilmente si tratta di strutture biologiche, come una colonia di organismi tubiformi, delle quali si sono conservati i resti sotto forma di calchi interni. Per la forma cilindrica, la direzione varia dei tubi l'assenza di setti, potrebbero essere dei tubi vitali di anellidi policheti o molluschi vermetidi, organizzati in una grande colonia la quale è stata successivamente sepolta dalla sabbia e diagenizzata.

Crostoni carbonatici frequentemente rinvenibili presso fratture e crepe nei banchi arenacei. Queste concrezioni corrispondono al decorso di fratture e crepe, spesso parallele alla stratificazione o organizzate in gusci concentrici, indice questo di una formazione post-diagenesi probabilmente per circolazione di fluidi. Sono infatti molte le prove che mostrano come queste rocce siano state interessate da alterazione post-litificazione: a queste croste carbonatiche si aggiungono gli anelli di Liesegang e i fenomeni di sbiancamento delle arenarie.

Il contatto tra le arenarie di Manciano e i depositi sovrastanti, probabilmente risalenti all'ultimo periodo glaciale, indica un'interruzione nella sedimentazione, come evidenzia la superficie di discontinuità angolare. In quel periodo, queste arenarie furono esposte all'atmosfera e, in più fasi, si formarono suoli, come testimoniano i frequenti livelli arrossati presenti nelle porzioni superiori della formazione. Nell'immagine si distingue la tipica struttura di un suolo: nella parte superiore, occupata dalla vegetazione, si accumulano sostanze organiche; segue uno strato di sedimento sciolto povero di sostanza organica, poi la regolite e infine la roccia madre (bedrock), ossia l'arenaria.

Scogliera arenacea in cui si possono apprezzare moltissime forme di erosione e i rapporti tra loro. Fratture e fessurazioni sono di genesi più antica, e possono essere conseguenza dei movimenti della crosta terrestre quando la roccia si trovava seppellita oppure possono impostarsi a causa della gravità che tende a far crollare la struttura quando esposta in superficie. Gli alveoli e fori che disseminano la formazione sono frutto dell'aloclastismo, tipo di erosione dovuta all'azione chimico-meccanica dell'acqua marina attraverso processi di cristallizzazione ripetuta di sali. Da notare che la maggior parte degli assembramenti di alveoli è impostata sulla superficie delle rocce che guarda verso mare.

Porzione di scogliera in cui la stratificazione è obliterata a causa della bioturbazione e dell'alterazione superficiale. Si notano porzioni di roccia dalla colorazione grigiastra in contrasto sulla massa giallo-dorata, separate da bordi netti indipendenti dalla stratificazione: potrebbe trattarsi di un fenomeno di alterazione successivo alla diagenesi, generalmente chiamato "bleaching" delle arenarie (letteralmente lo "sbiancamento) e causato dal dilavamento da parte di fluidi circolanti delle componenti che donano alla roccia il colore giallo-dorato, perlopiù il ferro trivalente Fe 3+ che può essere sostituito dal Fe 2+.

Sezione alta circa 4 m affiorante sulla spiaggia. Si riconoscono numerose fratture verticali riempiete di materiale carbonatico e detritico, generate dalle deformazioni che la roccia ha subito nei milioni di anni. Questi strati arenacei sono fortemente bioturbati, per cui le strutture trattive e le tipologie di stratificazione sono visibili soltanto da vicino.

In questo banco mal stratificato è visibile una lente di circa 1-1,5 m di larghezza composta da una serie di strutture tubolari di diametro vario ma minore del centimetro. Molto probabilmente si tratta di strutture biologiche, come una colonia di organismi tubiformi, delle quali si sono conservati i resti sotto forma di calchi interni. Per la forma cilindrica, la direzione varia dei tubi l'assenza di setti, potrebbero essere dei tubi vitali di anellidi policheti o molluschi vermetidi, organizzati in una grande colonia la quale è stata successivamente sepolta dalla sabbia e diagenizzata.

Crostoni carbonatici frequentemente rinvenibili presso fratture e crepe nei banchi arenacei. Queste concrezioni corrispondono al decorso di fratture e crepe, spesso parallele alla stratificazione o organizzate in gusci concentrici, indice questo di una formazione post-diagenesi probabilmente per circolazione di fluidi. Sono infatti molte le prove che mostrano come queste rocce siano state interessate da alterazione post-litificazione: a queste croste carbonatiche si aggiungono gli anelli di Liesegang e i fenomeni di sbiancamento delle arenarie.

Il contatto tra le arenarie di Manciano e i depositi sovrastanti, probabilmente risalenti all'ultimo periodo glaciale, indica un'interruzione nella sedimentazione, come evidenzia la superficie di discontinuità angolare. In quel periodo, queste arenarie furono esposte all'atmosfera e, in più fasi, si formarono suoli, come testimoniano i frequenti livelli arrossati presenti nelle porzioni superiori della formazione. Nell'immagine si distingue la tipica struttura di un suolo: nella parte superiore, occupata dalla vegetazione, si accumulano sostanze organiche; segue uno strato di sedimento sciolto povero di sostanza organica, poi la regolite e infine la roccia madre (bedrock), ossia l'arenaria.

Scogliera arenacea in cui si possono apprezzare moltissime forme di erosione e i rapporti tra loro. Fratture e fessurazioni sono di genesi più antica, e possono essere conseguenza dei movimenti della crosta terrestre quando la roccia si trovava seppellita oppure possono impostarsi a causa della gravità che tende a far crollare la struttura quando esposta in superficie. Gli alveoli e fori che disseminano la formazione sono frutto dell'aloclastismo, tipo di erosione dovuta all'azione chimico-meccanica dell'acqua marina attraverso processi di cristallizzazione ripetuta di sali. Da notare che la maggior parte degli assembramenti di alveoli è impostata sulla superficie delle rocce che guarda verso mare.

Lista delle specie rinvenute a Bagni di Sant'Agostino

Le specie precedute da "†" sono estinte.

Sinonimie e validità dei nomi basate sui database online di WoRMS, Fossilworks e WMSDB.

Regno AnimaliPhylum Cordati

Phylum Anellidi

Phylum Molluschi

Phylum Artropodi

Phylum Briozoi

Phylum Echinodermi

(per la lista completa delle specie di echinidi rinvenute, vedere la fonte 24)Regno PiantePhylum Rhodophyta

|

Totale (determinati):7 phylum, 7 famiglie, 7 generi, 1 specie |

Lista delle specie rinvenute in Bagni di Sant'Agostino

Le specie precedute da "†" sono estinte. Sinonimie e validità dei nomi basate sui database online di WoRMS, Fossilworks e WMSDB (2025).

Regno AnimaliPhylum Cordati

Phylum Anellidi

Phylum Molluschi

|

Phylum Artropodi

Phylum Briozoi

Phylum Echinodermi

(per la lista completa delle specie di echinidi rinvenute, vedere (24))Regno PiantePhylum Rhodophyta

|

Totale (determinati): 7 phylum, 7 famiglie, 7 generi, 1 specie |

Fonti

Sitografia

1. Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 foglio 285 Volterra.

2. Carta geologica d'Italia alla scala 1:100.000 foglio 142 Civitavecchia.

4. Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 foglio 354 Tarquinia.

7. Descrizione geosito 37: Arenarie di Manciano.

8. UniTus: Relazione sui geositi della Tuscia.

9. Natura Mediterraneo: Discussione sui denti di sparidi.

10. Carta geologica d'Italia alla scala 1:100.000 foglio 135 Orbetello.

11. Servizio CARG - Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 foglio 355 Ronciglione.

12. Wikipedia: Graben.

14. Wikipedia: Anelli di Liesegang.

15. Comune di Campione d'Italia, Furrer s.p.a: La Pietra Dorata di Manciano nel progetto del Nuovo Casinò di Campione d’Italia.

16. Società Geologica Italiana: Carta geologica della zona tra il Castellaccio del Pelagone e Poggio Piazza de'Tori (Manciano, GR), scala 1:30000.

17. Società autostrada tirrenica: Relazione geologica e geomorfologica per l'autostrada A12.

21. Comune di Livorno: Le cave nell'arenaria di Calafuria.

23. Wikipedia EN: Spheroidal weathering.

26. Wikipedia: Thalassinidea.

27. Wikipedia: Ophiomorpha.

28. Wikipedia: Skolithos.

30. Liceo artistico G. Carducci di Volterra: Origine geologica dei giacimenti di alabastro e di salgemma.

31. Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 foglio 355 Ronciglione.

34. Blog di Marvin Duca - Arenarie: classificazione di Zuffa e Valloni & Mezzadri.

35. Catalogo delle formazioni geologiche italiane della Commissione italiana di stratigrafia - Arenarie di Manciano.

Bibliografia

3. Chiocchini, Castaldi: Caratteri sedimentologici e composizionali delle ghiaie del sintema di Poggio Martino, Bacino Plio-Pleistocenico di Tarquinia, Italia centrale.

5. Martini, Cascella, Rau: The Manciano Sandstone: a shoreface deposit of Miocene basins of the Northern Apennines, Italy

6. Barbieri et al.: Nuovi dati sull’età dell’Arenaria di Manciano (Miocene) sulla base dei valori di rapporto isotopico 87Sr/86Sr (Italia centrale).

13. Cornamusini, Bonciani, Callegari, Conti, Foresi, Massa: Stratigraphy and tectonics of the neogene-quaternary minor basins of the inner northern Apennines: the Tafone basin (Romani mts., southern Tuscany-northern Latium).

18. Pellegrini, Atti della società dei naturalisti e matematici di Modena, 1967, vol XCVIII, pag 109-125: Nuovi affioramenti di arenarie mioceniche nella Maremma Laziale.

19. Bonciani, Callegari, Conti, Cornamusini, Carmignani: Neogene post-collisional evolution of the internal Northern Apennines: insights from the upper Fiora and Albegna valleys (Mt. Amiata geothermal area, southern Tuscany).

20. Foresi, Pascucci, Sandrelli: Sedimentary and ichnofacies analysis of the Epiligurian Ponsano Sandstone (northern Appennines, Tuscany, Italy).

22. Danilo M. Bonanni: La crisi di salinità del Messiniano vol. 2, pag. 99.

24. Tesi di Dott. Francesco Giuseppe Rossi - Le Arenarie di Manciano: Valorizzazione delle Attività estrattive attraverso indagini stratigrafico-sedimentologiche, UniTus

25. Paul M. Myrow: Thalassinoides and the Enigma of Early Paleozoic Open-Framework Burrow Systems, PALAIOS 1995

29. UniPi, UniFi, UniSi, Regione Toscana: Atlante dei dati biostratigrafici della Toscana

32. Ronald McDowell, West Virginia Geological and Economic Survey: Ichnofossils

33. V. Conato e G. Dai Pra: Livelli marini pleistocenici e neotettonica fra Civitavecchia e Tarquinia (Italia centrale).

36. Rescic, Fratini, Sacchi, Mattone: The Manciano Sandstone in Contemporary Architecture: Conservation Aspects in Florence.

37. Colletti, Savinelli, Di Muzio, Rizzo, Tamburello, Fraschetti, Musco, Danovaro: The date mussel Lithophaga lithophaga: Biology, ecology and the multiple impacts of its illegal fishery.

Fonti

Sitografia

1. Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 foglio 285 Volterra.

2. Carta geologica d'Italia alla scala 1:100.000 foglio 142 Civitavecchia.

4. Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 foglio 354 Tarquinia.

7. Descrizione geosito 37: Arenarie di Manciano.

8. UniTus: Relazione sui geositi della Tuscia.

9. Natura Mediterraneo: Discussione sui denti di sparidi.