Sei qui: Paleontologia -->

Luoghi di ritrovamento -->

Fossili della Tuscia viterbese

Sei qui: Paleontologia --> Luoghi di ritrovamento --> Fossili della Tuscia viterbese

Fossili della Tuscia viterbese

Fossili della Tuscia viterbese

Sono qui raccolti e recensiti tutti i giacimenti fossiliferi nel territorio della Tuscia viterbese che, fino ad ora, ho avuto il piacere di scoprire e visitare. Nella Tuscia possono essere trovati fossili risalenti fino al Giurassico, anche se la maggior parte dei giacimenti si riferisce al Pliocene o al Pleistocene. Possiamo trovare fossili nella parte più occidentale, vicino al mare, e in quella orientale, solcata dal fiume Tevere; la restante parte è coperta in modo discontinuo dalle rocce vulcaniche depositate da quelli che oggi sono i grandi laghi di Bolsena, Vico e Bracciano.

Sono qui raccolti e recensiti tutti i giacimenti fossiliferi nel territorio della Tuscia viterbese che, fino ad ora, ho avuto il piacere di scoprire e visitare. Nella Tuscia possono essere trovati fossili risalenti fino al Giurassico, anche se la maggior parte dei giacimenti si riferisce al Pliocene o al Pleistocene. Possiamo trovare fossili nella parte più occidentale, vicino al mare, e in quella orientale, solcata dal fiume Tevere; la restante parte è coperta in modo discontinuo dalle rocce vulcaniche depositate da quelli che oggi sono i grandi laghi di Bolsena, Vico e Bracciano.

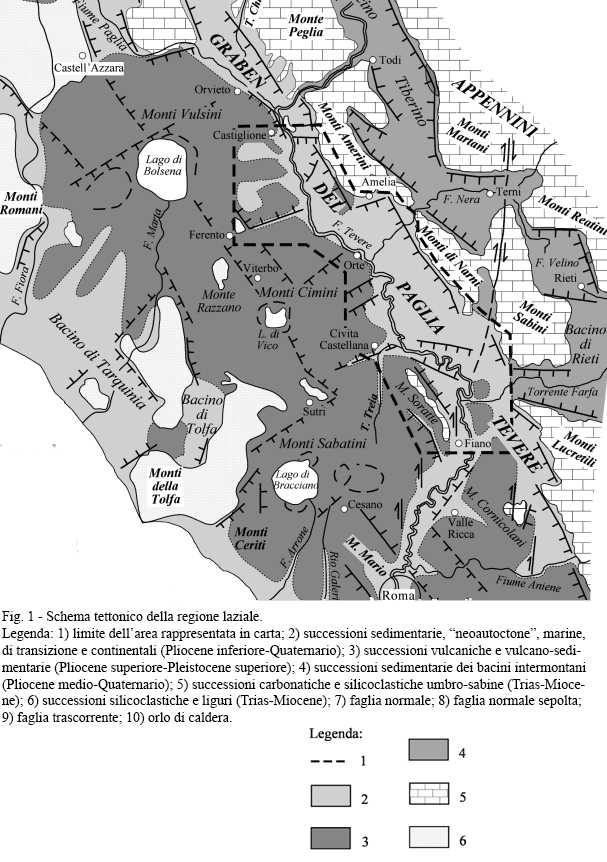

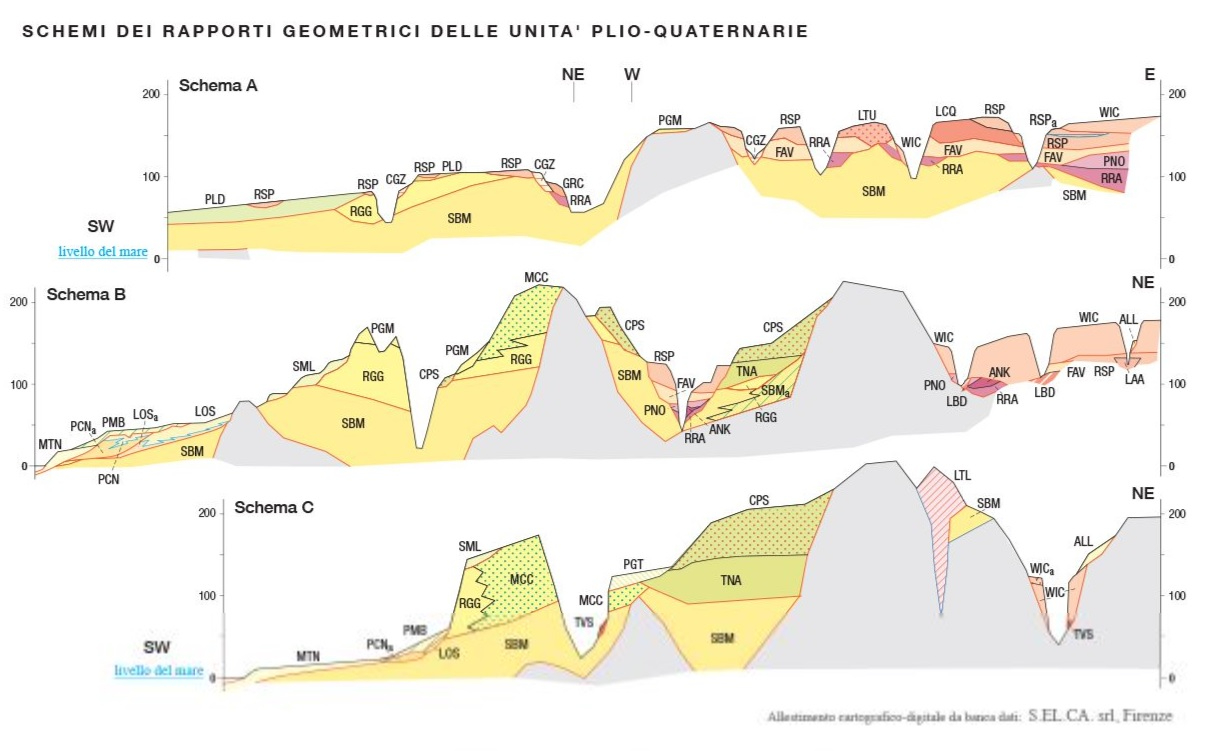

Carta geologica della Tuscia (collage da "Il pliocene e il Quaternario della media valle del Tevere" di Mancini, Girotti, Cavinato, 2004).

Carta geologica della Tuscia (collage da "Il pliocene e il Quaternario della media valle del Tevere" di Mancini, Girotti, Cavinato, 2004).

Questo sito dedica un'intera sezione a questo territorio perché nasce come portale dedicato alla paleontologia della Tuscia viterbese. La Tuscia è una zona straordinariamente variegata, ricca di bellezze naturali e di sorprese, che offre spunti di interesse per numerosi ambiti del naturalismo. Qui si possono trovare mare, montagne, colline, laghi, fiumi, boschi e campagne: un’ampia varietà di ambienti, molti dei quali ancora incontaminati, che rappresentano un vero paradiso per gli appassionati di geologia e paleontologia.

Sul web si trovano diverse definizioni del toponimo "Tuscia", e generalmente questo termine in ambito storico e letterario si ritrova associato all'odierna provincia di Viterbo, situata tra la Maremma grossetana a nord e la provincia di Roma a sud. Questa sezione si concentrerà esclusivamente sui giacimenti fossiliferi della Tuscia viterbese, cioè quelli presenti nella provincia di Viterbo o poco al di fuori. I giacimenti nel resto d'Italia sono invece descritti nella sezione Luoghi di ritrovamento in Italia.

Calcareous tufa del complesso Crescia, un sistema di grotte travertiniche che sorge sulla sponda del fiume Marta, vicino Tuscania.

Calcareous tufa del complesso Crescia, un sistema di grotte travertiniche che sorge sulla sponda del fiume Marta, vicino Tuscania.I siti fossiliferi della Tuscia viterbese sono situati principalmente in due aree: quella costiera, che inizia dal confine con la Toscana oltre Montalto di Castro e termina nei pressi di Civitavecchia, e la media valle del Tevere, nei pressi di Orte, Magliano Sabina e Attigliano. Queste due zone sedimentarie sono separate geograficamente dalla zona dei grandi laghi (Bolsena, Vico, Bracciano) i quali rappresentano le caldere riempite d'acqua di vulcani che sono stati attivi da circa 1,5 milioni fino a circa 10.000 anni fa. Questi imponenti fenomeni magmatici hanno depositato svariati chilometri cubi di ceneri, basalti, tufi e peperini, e continuano a farlo anche oggi con i travertini; queste litologie hanno ricoperto quasi totalmente il basamento sedimentario della zona, composto principalmente da Flysch della Tolfa (torbiditi deposte dal Cretaceo all'Oligocene) e da argille e sabbie plioceniche.

Le rocce più antiche della Tuscia sono infatti risalenti al Mesozoico: tralasciando le pendici appenniniche all'estremo est, gli affioramenti più antichi sono quelli del Monte Canino (vicino il paese di Canino), risalenti al Giurassico-Cretaceo e composti da calcari, diaspri e dal famoso rosso ammonitico (1).

Sopra: calcareniti stratificate di Località Pisciarello, Tarquinia (Pliocene superiore).

Sopra: calcareniti stratificate di Località Pisciarello, Tarquinia (Pliocene superiore).Le rocce fossilifere della Tuscia

Nella Tuscia possono essere trovati vari tipi di rocce sedimentarie contenenti fossili. Le litologie maggiormente fossilifere sono probabilmente le argille che contengono una grande varietà di esemplari, spesso ben conservati grazie alla finezza del sedimento; nel nostro territorio possiamo trovarvi coralli, molluschi, crostacei, briozoi, anellidi, brachiopodi, alghe coralline, echinodermi e anche vertebrati. Le argille e i silt sono infatti sedimenti associati a un grande numero di ambienti molto diversi tra loro, come le pianure alluvionali fluviali, le lagune costiere o le zone a largo della costa sulla piattaforma o nelle pianure abissali.

Altre litologie di grande interesse paleontologico sono le sabbie e le arenarie. Queste rocce, più dure e meno conservative rispetto alle argille, possono comunque custodire fossili non banali in grandi quantità. Si associano ad ambienti di deposizione a media energia, a metà tra il mondo dei silt-argille e della ghiaia, e nella Tuscia sono spesso testimoni di paleoambienti litorali o costieri di bassa profondità. Nelle sabbie i fossili possono presentarsi perfettamente conservati o, al contrario, frammentati in posto, in base al tipo di deformazione subita pre- e post-deposizione e del tipo di organismo coinvolto. Qui si rinvengono principalmente molluschi, anellidi, echinodermi, cnidari, alghe coralline e crostacei, organismi tipici di ambienti marini meno profondi rispetto a quelli associati alle argille.

Anche le calcareniti, molto diffuse nella zona di Tarquinia, sono rocce molto fossilifere e di grande importanza stratigrafica e paleontologica. Queste rocce contengono una fauna poco diversificata e meno abbondante rispetto le litologie precedenti, tuttavia gli esemplari rinvenibili sono spesso di grandi dimensioni. L'ambiente di deposizione di una calcarenite è infatti lo stesso di un'arenaria o dei depositi di sabbia, ossia in condizioni di media-alta energia da cui deriva la grana più grossolana delle stesse. La differenza con le arenarie classiche sta nel cemento calcareo che nelle calcareniti mantiene coesi i granuli e i fossili, questi ultimi spesso costituenti una buona parte del volume della roccia. Vi si possono trovare molluschi giganti, echinodermi, cnidari, crostacei e numerosi ichnofossili.

Oltre a queste affiorano altre tipologie di rocce detritico-carbonatiche fossilifere, come calciruditi, calcilutiti, biocalcareniti, oppure limi e fanghi continentali contenenti impressioni e ichnofossili. I calcari compatti del Giurassico chiamati "rosso ammonitico" affiorano solo in aree circoscritte del Monte Canino, vicino all’omonimo paese. Infine, i travertini e le calcareous tufa contengono spesso resti vegetali e animali di organismi vissuti anche poche centinaia di migliaia di anni fa, offrendo uno spaccato più recente della storia paleontologica.

Questo dirupo, scavato dal Fosso Cavone (Tarquinia), è nascosto sulla superficie da alberi e sterpaglie, quindi è molto pericoloso.

Questo dirupo, scavato dal Fosso Cavone (Tarquinia), è nascosto sulla superficie da alberi e sterpaglie, quindi è molto pericoloso.Luoghi bellissimi ma pericolosi

Nella sua bellezza meravigliosa e spesso incontaminata il nostro territorio nasconde delle insidie e dei pericoli per chi lo esplora, di natura animata o inanimata.

Quando si visitano certi affioramenti occorre prestare molta attenzione, specie nelle stagioni di estremo caldo o di alta piovosità: vipere e cinghiali sono sicuramente gli incontri più pericolosi anche se piacevoli, ma anche insidie del terreno come pentani, buche e pareti verticali sono comuni e sicuramente pericolosi. Occorre fare estrema attenzione nei greti dei torrenti alle rocce lisce su cui si cammina o alle reti di filo spinato che purtroppo spesso li bordano. Soprattutto nelle zone di Tarquinia la calcarenite forma pareti verticali molto alte, scoscese e friabili, per cui è sconsigliata l'arrampicata per osservare un bel fossile avvistato qualche metro sopra. Il rischio di caduta in certe zone è ancora più alto perchè la vegetazione può nascondere buche o dirupi.

A proposito di vegetazione, nella Tuscia sono onnipresenti i rovi, che possono bordare torrenti e fossi oppure formare cespugli molto estesi: queste piante a volte rendono percorsi, sentieri o affioramenti praticamente inaccessibili. Occorre infatti ricordare che ai tempi di Etruschi e Romani la "Selva Ciminia" era considerata impenetrabile (2); un piccolo assaggio di quello che poteva apparire all'epoca lo si trova oggi nelle valli più sperdute delle poche zone non coinvolte nella pesante modificazione che l'uomo ha apportato alla Tuscia, soprattutto a causa di agricoltura e allevamento.

Per concludere, è sempre bene essere dotati di GPS (anche se i telefoni non hanno linea si possono scaricare le mappe offline) e un abbigliamento consono, come scarponi da trekking e vestiti antistrappo, e bisogna sempre mettere in conto eventuali infortuni come del resto in ogni luogo non antropizzato nel quale ci si avventura.

Sopra: carta geologica della Tuscia (collage da "Il pliocene e il Quaternario della media valle del Tevere" di Mancini, Girotti, Cavinato, 2004).

Sopra: carta geologica della Tuscia (collage da "Il pliocene e il Quaternario della media valle del Tevere" di Mancini, Girotti, Cavinato, 2004).Sotto: calcareous tufa del complesso Crescia,

un sistema di grotte travertiniche che sorge sulla sponda del fiume Marta, vicino Tuscania.

Questo sito dedica un'intera sezione a questo territorio perché nasce come portale dedicato alla paleontologia della Tuscia viterbese. La Tuscia è una zona straordinariamente variegata, ricca di bellezze naturali e di sorprese, che offre spunti di interesse per numerosi ambiti del naturalismo. Qui si possono trovare mare, montagne, colline, laghi, fiumi, boschi e campagne: un’ampia varietà di ambienti, molti dei quali ancora incontaminati, che rappresentano un vero paradiso per gli appassionati di geologia e paleontologia.

Sul web si trovano diverse definizioni del toponimo "Tuscia", e generalmente questo termine in ambito storico e letterario si ritrova associato all'odierna provincia di Viterbo, situata tra la Maremma grossetana a nord e la provincia di Roma a sud. Questa sezione si concentrerà esclusivamente sui giacimenti fossiliferi della Tuscia viterbese, cioè quelli presenti nella provincia di Viterbo o poco al di fuori. I giacimenti nel resto d'Italia sono invece descritti nella sezione Luoghi di ritrovamento in Italia.

I siti fossiliferi della Tuscia viterbese sono situati principalmente in due aree: quella costiera, che inizia dal confine con la Toscana oltre Montalto di Castro e termina nei pressi di Civitavecchia, e la media valle del Tevere, nei pressi di Orte, Magliano Sabina e Attigliano. Queste due zone sedimentarie sono separate geograficamente dalla zona dei grandi laghi (Bolsena, Vico, Bracciano) i quali rappresentano le caldere riempite d'acqua di vulcani che sono stati attivi da circa 1,5 milioni fino a circa 10.000 anni fa. Questi imponenti fenomeni magmatici hanno depositato svariati chilometri cubi di ceneri, basalti, tufi e peperini, e continuano a farlo anche oggi con i travertini; queste litologie hanno ricoperto quasi totalmente il basamento sedimentario della zona, composto principalmente da Flysch della Tolfa (torbiditi deposte dal Cretaceo all' Oligocene) e da argille e sabbie plioceniche. Le rocce più antiche della Tuscia sono infatti risalenti al Mesozoico: tralasciando le pendici appenniniche all'estremo est, gli affioramenti più antichi sono quelli del Monte Canino (vicino il paese di Canino), risalenti al Giurassico-Cretaceo e composti da calcari, diaspri e dal famoso rosso ammonitico (1).

Sopra: calcareniti stratificate di Località Pisciarello, Tarquinia (Pliocene superiore).

Sopra: calcareniti stratificate di Località Pisciarello, Tarquinia (Pliocene superiore).Luoghi bellissimi ma pericolosi

Nella sua bellezza misteriosa e spesso incontaminata il nostro territorio nasconde delle insidie e dei pericoli per chi lo esplora, di natura animata o inanimata. Quando si visitano certi affioramenti occorre prestare molta attenzione, specie nelle stagioni di estremo caldo o di alta piovosità: vipere e cinghiali sono sicuramente gli incontri più pericolosi anche se piacevoli, ma anche insidie del terreno come pantani, buchi e pareti verticali sono comuni e sicuramente pericolosi. Occorre fare estrema attenzione nei greti dei torrenti alle rocce lisce su cui si cammina o alle reti di filo spinato che purtroppo spesso li bordano. Soprattutto nelle zone di Tarquinia la calcarenite forma pareti verticali molto alte, scoscese e friabili, per cui è sconsigliata l'arrampicata per osservare un bel fossile avvistato qualche metro sopra. Il rischio di caduta in certe zone è ancora più alto perchè la vegetazione può nascondere buche o dirupi.

A proposito di vegetazione, nella Tuscia sono onnipresenti i rovi, che possono bordare torrenti e fossi oppure formare cespugli molto estesi: queste piante a volte rendono percorsi, sentieri o affioramenti praticamente inaccessibili. Occorre infatti ricordare che ai tempi di Etruschi e Romani la "Selva Ciminia" era considerata impenetrabile (2); un piccolo assaggio di quello che poteva apparire all'epoca lo si trova oggi nelle valli più sperdute delle poche zone non coinvolte nella pesante modificazione che l'uomo ha apportato alla Tuscia, soprattutto a causa di agricoltura e allevamento.

Per concludere, è sempre bene essere dotati di GPS (anche se i telefoni non hanno linea si possono scaricare le mappe offline) e un abbigliamento consono, come scarponi da trekking e vestiti antistrappo, e bisogna sempre mettere in conto eventuali infortuni come del resto in ogni luogo non antropizzato nel quale ci si avventura.

Sopra, alcune rocce sedimentarie fossilifere della Tuscia, da sinistra a destra: argille e silt incoerenti della Macchia della Turchina, calcareniti e sabbie di Località Pisciarello, travertini e calcareous tufa della valle del fiume Marta.

Sopra, alcune rocce sedimentarie fossilifere della Tuscia, da sinistra a destra: argille e silt incoerenti della Macchia della Turchina, calcareniti e sabbie di Località Pisciarello, travertini e calcareous tufa della valle del fiume Marta.Le rocce fossilifere della Tuscia

Nella Tuscia possono essere trovati vari tipi di rocce sedimentarie contenenti fossili. Le litologie maggiormente fossilifere sono probabilmente le argille che contengono una grande varietà di esemplari, spesso ben conservati grazie alla finezza del sedimento; nel nostro territorio possiamo trovarvi coralli, molluschi, crostacei, briozoi, anellidi, brachiopodi, alghe coralline, echinodermi e anche vertebrati. Le argille e i silt sono infatti sedimenti associati a un grande numero di ambienti molto diversi tra loro, come le pianure alluvionali fluviali, le lagune costiere o le zone a largo della costa sulla piattaforma o nelle pianure abissali.

Altre litologie di grande interesse paleontologico sono le sabbie e le arenarie. Queste rocce, più dure e meno conservative rispetto alle argille, possono comunque custodire fossili non banali in grandi quantità. Si associano ad ambienti di deposizione a media energia, a metà tra il mondo dei silt-argille e della ghiaia, e nella Tuscia sono spesso testimoni di paleoambienti litorali o costieri di bassa profondità. Nelle sabbie i fossili possono presentarsi perfettamente conservati o, al contrario, frammentati in posto, in base al tipo di deformazione subita pre- e post-deposizione e del tipo di organismo coinvolto. Qui si rinvengono principalmente molluschi, anellidi, echinodermi, cnidari, alghe coralline e crostacei, organismi tipici di ambienti marini meno profondi rispetto a quelli associati alle argille.

Anche le calcareniti, molto diffuse nella zona di Tarquinia, sono rocce molto fossilifere e di grande importanza stratigrafica e paleontologica. Queste rocce contengono una fauna poco diversificata e meno abbondante rispetto le litologie precedenti, tuttavia gli esemplari rinvenibili sono spesso di grandi dimensioni. L'ambiente di deposizione di una calcarenite è infatti lo stesso di un'arenaria o dei depositi di sabbia, ossia in condizioni di media-alta energia da cui deriva la grana più grossolana delle stesse. La differenza con le arenarie classiche sta nel cemento calcareo che nelle calcareniti mantiene coesi i granuli e i fossili, questi ultimi spesso costituenti una buona parte del volume della roccia. Vi si possono trovare molluschi giganti, echinodermi, cnidari, crostacei e numerosi ichnofossili.

Oltre a queste affiorano altre tipologie di rocce detritico-carbonatiche fossilifere, come calciruditi, calcilutiti, biocalcareniti, oppure limi e fanghi continentali contenenti impressioni e ichnofossili. I calcari compatti del Giurassico chiamati "rosso ammonitico" affiorano solo in aree circoscritte del Monte Canino, vicino all’omonimo paese. Infine, i travertini e le calcareous tufa contengono spesso resti vegetali e animali di organismi vissuti anche poche centinaia di migliaia di anni fa, offrendo uno spaccato più recente della storia paleontologica.

Storia geologica della Tuscia

Prima di addentrarsi nell'esplorazione dei luoghi di ritrovamento di questo territorio è utile riassumere, anche in modo semplicistico, la storia geologica della Tuscia sedimentaria. Le fonti (1)(3)(4)(5)(6) e i link "Approfondimenti" in fondo pagina contengono informazioni utili per capire ancora meglio i processi che hanno portato alla conformazione geomorfologica attuale. Per un esame più approfondito, vedi la pagina Storia geologica della Tuscia.

Il record paleontologico nella nostra zona parte da metà del Mesozoico, precisamente dal Giurassico inferiore, epoca in cui si sono depositate le rocce che costituiscono il volume del Monte Canino (in blu-azzurro nell'immagine sotto), un rilievo isolato che svetta all'interno del bacino sedimentario litorale alto-laziale. Vi si trovano molti dei membri della cosiddetta "serie toscana" tra cui calcari massicci, rosso ammonitico e diaspri. Queste rocce contengono i classici fossili pelagici mesozoici rappresentati da ammoniti, nautiloidei e crinoidi, e complessivamente questa lunga successione è associata ad ambienti marini pelagici, aperti o bacinali, di alta-media profondità. Queste rocce non sono tuttavia le più antiche affioranti nella Tuscia: al confine con la provincia di Grosseto il massiccio dei monti di Manciano-Campigliola è formato da filladi (argilliti metamorfosate) e altre rocce metamorfiche risalenti al Triassico, ma non sono risultate fossilifere (7).

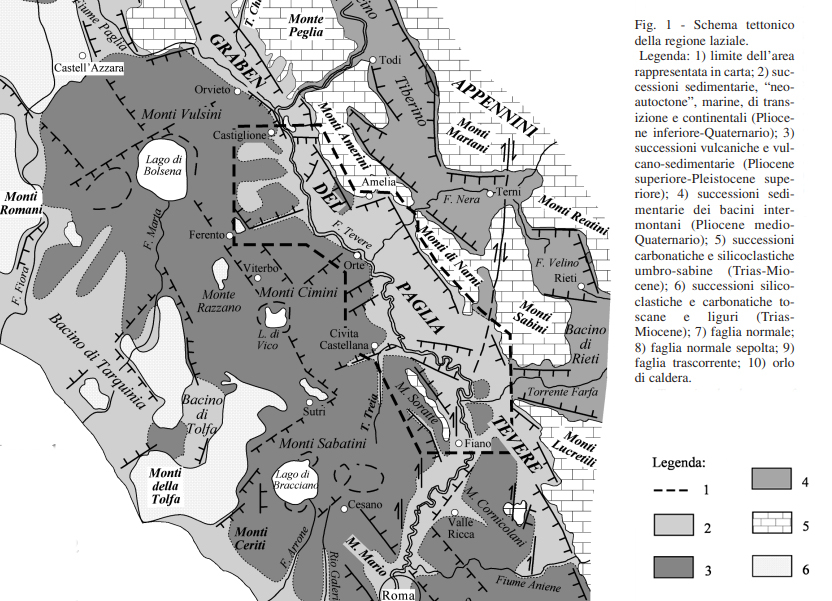

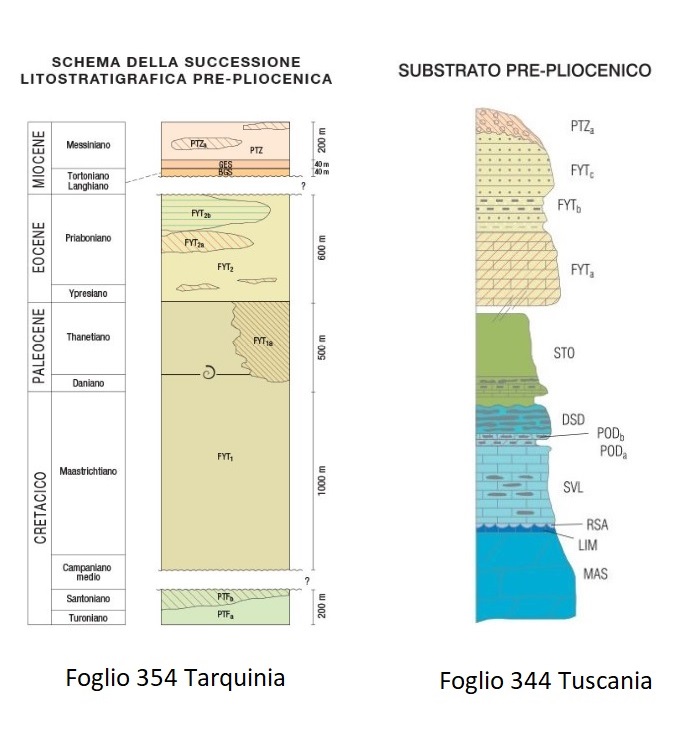

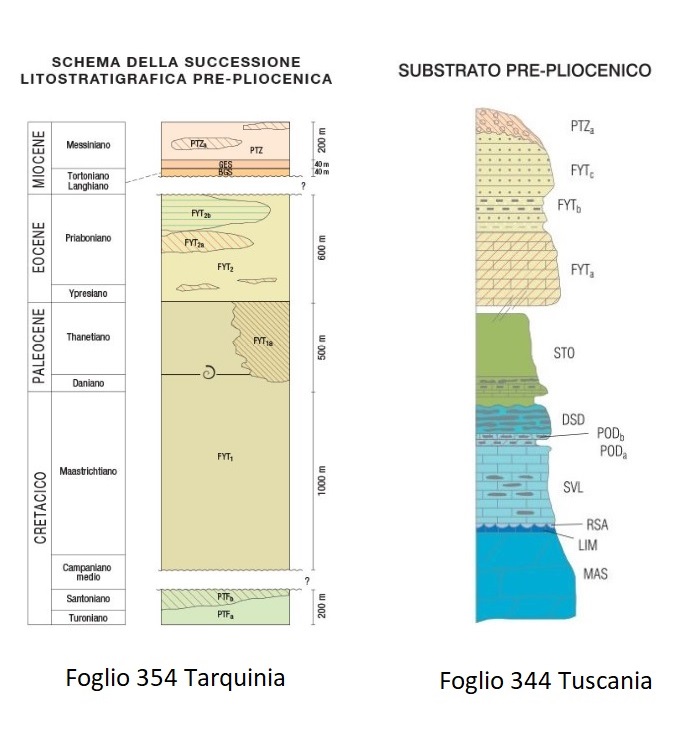

Successione geologica completa del substrato pre-pliocenico dell'area della Tuscia costiera, estratto dalle carte ISPRA CARG indicate. Le litologie da MAS (calcare massiccio) a STO (scaglia toscana), del Giurassico inferiore - Cretaceo superiore, affiorano unicamente nell'edificio del Monte Canino. PTF, la pietraforte, è posta alla base di FYT e i rapporti tra loro non sono stati ancora ben chiariti. STO e FYT non sono in continuità fra loro bensì sussiste una discontinuità stratigrafica. PTZ è un'unità argillosa ricca di cristalli di gesso del Messiniano, depositata in un ambiente alluvionale prossimale quando il mare si ritirò notevolmente durante la crisi di salinità.

Per un lungo periodo, dal Cretaceo superiore all'Eocene, la regione della Tuscia rimase sommersa da un mare relativamente profondo, subendo gli effetti dei movimenti tettonici legati all'orogenesi alpina. In questo periodo, la progressiva chiusura dell’oceano Tetide, causata dalla migrazione verso nord della placca africana contro quella eurasiatica, determinò un’intensa sedimentazione. Il fondale della paleo-Tuscia era interessato da correnti di torbida e da massicci apporti detritici, che solcavano la scarpata continentale e si accumulavano ai suoi piedi nelle pianure abissali.

Queste condizioni deposizionali portarono alla formazione di due principali litologie: i Flysch Tolfetani (FYT) e la Pietraforte (PFT), quest'ultima particolarmente diffusa in Toscana. Questi sedimenti testimoniano il riempimento dei bacini e delle scarpate continentali che si svilupparono durante la chiusura della Tetide, e ad oggi rappresentano il basamento sedimentario di gran parte della Tuscia viterbese sopra al quale si imposteranno i grandi vulcani pleistocenici.

Durante il corso del Miocene il trend di regressione marina perdura ancora, con modalità e progressioni diverse a livello locale: in questa epoca era presente un mare poco profondo, come in molte altre parti d'Italia, dove si sono depositate le poche litologie da riempimento bacinale sopravvissute fino ad oggi come le arenarie di Manciano. Verso la fine del Miocene, nel piano Messiniano, si assiste alla graduale continentalizzazione dell'area mediterranea e all'instaurarsi di un ambiente di mare-lago indotto dalla crisi di salinità del Messiniano. Nella nostra zona questo evento è ben rappresentato da depositi argillosi, sabbiosi e conglomeratici con livelli di gessi, sia in banchi e strati che in cristalli dispersi nella matrice, tuttavia l'entità di questi depositi evaporitici non può di certo competere con quella dei depositi dell'appennino tosco-romagnolo o della Sicilia.

Nel Pliocene inferiore, dopo la crisi del Messiniano, il mare torna a invadere la regione instaurando ambienti marini pelagici con profondità variabili ma sempre appartenenti alla piattaforma continentale. Non si osservano più da ora in poi fondali molto profondi tipici delle scarpate o delle porzioni distali della piattaforma, e le faune fossili assumono progressivamente un carattere sempre più bentonico e costiero man mano che ci si avvicina al presente. A partire dal Pliocene inferiore si riconosce una successione sedimentaria classica, ben documentata in molte aree italiane, che mostra il passaggio dalle argille grigio-blu dello Zancleano (5,3 - 3,6 MA) alle sabbie e arenarie del Piacenziano (3,6 - 2,6 MA), per poi culminare nelle eterogenee successioni del Pleistocene, che registrano i cicli glaciali e interglaciali caratteristici dell’ultimo periodo del Quaternario.

Affiancati e sovrastanti queste litologie sedimentarie si trovano i depositi vulcanici, di natura intrusiva (come le rocce dei monti della Tolfa, messe in posto a partire da circa 3,5 MA) ed effusiva (i vulcani Cimino, Vulsino, Sabatino, Vicano, più recenti). Queste rocce magmatiche hanno ricoperto una vasta area della Tuscia viterbese separando geograficamente le zone sedimentarie costiera ed appenninica, della prima facente parte tutta la striscia litorale (Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia) e la seconda affiorante lungo la valle del Tevere (Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Orte).

Affioramento di flysch tolfetano FYT nei pressi del parco Marturanum, vicino Villa San Giovanni in Tuscia.

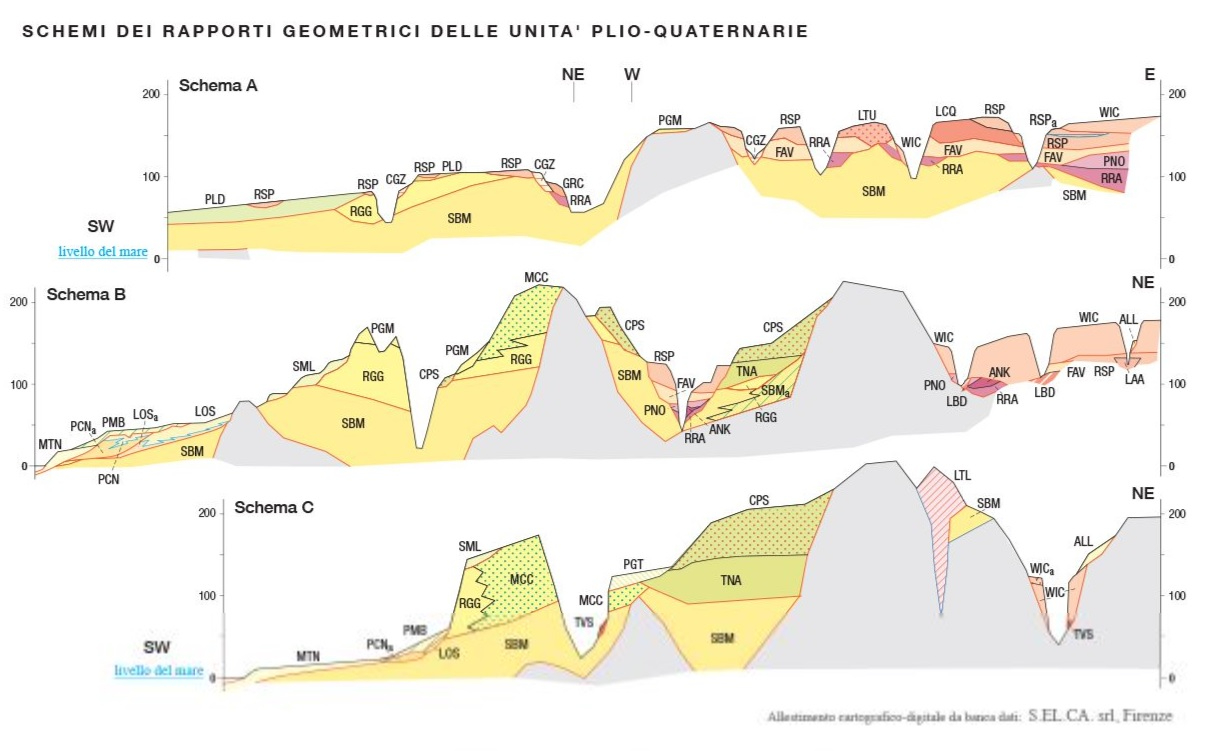

Affioramento di flysch tolfetano FYT nei pressi del parco Marturanum, vicino Villa San Giovanni in Tuscia. Sezione raffigurante le principali litologie del Pliocene costiero della Tuscia viterbese, dalla carta ISPRA CARG foglio 354 Tarquinia.

Sezione raffigurante le principali litologie del Pliocene costiero della Tuscia viterbese, dalla carta ISPRA CARG foglio 354 Tarquinia. Sopra, alcune rocce sedimentarie fossilifere della Tuscia, dall'alto vero il basso: travertini e calcareous tufa della valle del fiume Marta, calcareniti e sabbie di Località Pisciarello, argille e silt incoerenti della Macchia della Turchina.

Sopra, alcune rocce sedimentarie fossilifere della Tuscia, dall'alto vero il basso: travertini e calcareous tufa della valle del fiume Marta, calcareniti e sabbie di Località Pisciarello, argille e silt incoerenti della Macchia della Turchina.

Storia geologica della Tuscia

Prima di addentrarsi nell'esplorazione dei luoghi di ritrovamento di questo territorio è utile riassumere, anche in modo semplicistico, la storia geologica della Tuscia sedimentaria. Le fonti (1)(3)(4)(5)(6) e i link "Approfondimenti" in fondo pagina contengono informazioni utili per capire ancora meglio i processi che hanno portato alla conformazione geomorfologica attuale. Per un esame più approfondito, vedi la pagina Storia geologica della Tuscia.

Il record paleontologico nella nostra zona parte da metà del Mesozoico, precisamente dal Giurassico inferiore, epoca in cui si sono depositate le rocce che costituiscono il volume del Monte Canino (in blu-azzurro nell'immagine a sinistra), un rilievo isolato che svetta all'interno del bacino sedimentario litorale alto-laziale. Vi si trovano molti dei membri della cosiddetta "serie toscana" tra cui calcari massicci, rosso ammonitico e diaspri. Queste rocce contengono i classici fossili pelagici mesozoici rappresentati da ammoniti, nautiloidei e crinoidi, e complessivamente questa lunga successione è associata ad ambienti marini pelagici, aperti o bacinali, di alta-media profondità. Queste rocce non sono tuttavia le più antiche affioranti nella Tuscia: al confine con la provincia di Grosseto il massiccio dei monti di Manciano-Campigliola è formato da filladi (argilliti metamorfosate) e altre rocce metamorfiche risalenti al Triassico, ma non sono risultate fossilifere (7).

A sinistra, successione geologica completa del substrato pre-pliocenico dell'area della Tuscia costiera, estratto dalle carte ISPRA CARG indicate. Le litologie da MAS (calcare massiccio) a STO (scaglia toscana), del Giurassico inferiore - Cretaceo superiore, affiorano unicamente nell'edificio del Monte Canino. PTF, la pietraforte, è posta alla base di FYT e i rapporti tra loro non sono stati ancora ben chiariti. STO e FYT non sono in continuità fra loro bensì sussiste una discontinuità stratigrafica. PTZ è un'unità argillosa ricca di cristalli di gesso del Messiniano, depositata in un ambiente alluvionale prossimale quando il mare si ritirò notevolmente durante la crisi di salinità.

Per un lungo periodo, dal Cretaceo superiore all'Eocene, la regione della Tuscia rimase sommersa da un mare relativamente profondo, subendo gli effetti dei movimenti tettonici legati all'orogenesi alpina. In questo periodo, la progressiva chiusura dell’oceano Tetide, causata dalla migrazione verso nord della placca africana contro quella eurasiatica, determinò un’intensa sedimentazione. Il fondale della paleo-Tuscia era interessato da correnti di torbida e da massicci apporti detritici, che solcavano la scarpata continentale e si accumulavano ai suoi piedi nelle pianure abissali.

Queste condizioni deposizionali portarono alla formazione di due principali litologie: i Flysch Tolfetani (FYT) e la Pietraforte (PFT), quest'ultima particolarmente diffusa in Toscana. Questi sedimenti testimoniano il riempimento dei bacini e delle scarpate continentali che si svilupparono durante la chiusura della Tetide, e ad oggi rappresentano il basamento sedimentario di gran parte della Tuscia viterbese sopra al quale si imposteranno i grandi vulcani pleistocenici.

Durante il corso del Miocene il trend di regressione marina perdura ancora, con modalità e progressioni diverse a livello locale: in questa epoca era presente un mare poco profondo, come in molte altre parti d'Italia, dove si sono depositate le poche litologie da riempimento bacinale sopravvissute fino ad oggi come le arenarie di Manciano. Verso la fine del Miocene, nel piano Messiniano, si assiste alla graduale continentalizzazione dell'area mediterranea e all'instaurarsi di un ambiente di mare-lago indotto dalla crisi di salinità del Messiniano. Nella nostra zona questo evento è ben rappresentato da depositi argillosi, sabbiosi e conglomeratici con livelli di gessi, sia in banchi e strati che in cristalli dispersi nella matrice, tuttavia l'entità di questi depositi evaporitici non può di certo competere con quella dei depositi dell'appennino tosco-romagnolo o della Sicilia.

Nel Pliocene inferiore, dopo la crisi del Messiniano, il mare torna a invadere la regione instaurando ambienti marini pelagici con profondità variabili ma sempre appartenenti alla piattaforma continentale. Non si osservano più da ora in poi fondali molto profondi tipici delle scarpate o delle porzioni distali della piattaforma, e le faune fossili assumono progressivamente un carattere sempre più bentonico e costiero man mano che ci si avvicina al presente. A partire dal Pliocene inferiore si riconosce una successione sedimentaria classica, ben documentata in molte aree italiane, che mostra il passaggio dalle argille grigio-blu dello Zancleano (5,3 - 3,6 MA) alle sabbie e arenarie del Piacenziano (3,6-2,6 MA), per poi culminare nelle eterogenee successioni del Pleistocene, che registrano i cicli glaciali e interglaciali caratteristici dell’ultimo periodo del Quaternario.

Affiancati e sovrastanti queste litologie sedimentarie si trovano i depositi vulcanici, di natura intrusiva (come le rocce dei monti della Tolfa, messe in posto a partire da circa 3,5 MA) ed effusiva (i vulcani Cimino, Vulsino, Sabatino, Vicano, più recenti). Queste rocce magmatiche hanno ricoperto una vasta area della Tuscia viterbese separando geograficamente le zone sedimentarie costiera ed appenninica, della prima facente parte tutta la striscia litorale (Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia) e la seconda affiorante lungo la valle del Tevere (Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Orte).

Sezione raffigurante le principali litologie del Pliocene costiero della Tuscia viterbese, dalla carta ISPRA CARG foglio 354 Tarquinia.

Sezione raffigurante le principali litologie del Pliocene costiero della Tuscia viterbese, dalla carta ISPRA CARG foglio 354 Tarquinia. Affioramento di flysch tolfetano FYT nei pressi del parco Marturanum, vicino Villa San Giovanni in Tuscia.

Affioramento di flysch tolfetano FYT nei pressi del parco Marturanum, vicino Villa San Giovanni in Tuscia.

Come ultima cosa invito qualsiasi persona esperta o meno che visiti i luoghi qui recensiti a rispettare la natura, ossia a non deturpare i siti a prescindere se privati o pubblici nel rispetto delle altre altre persone che, dopo di voi, potrebbero voler osservare questi giacimenti e che si aspettano di trovare reperti e strutture geologiche intatte e naturali così come descritte qui. Il rispetto della natura e del prossimo è il primo dei valori che un naturalista deve avere, e ci si aspetta che tutte le persone che traggono beneficio da questo sito siano dello stesso parere: siamo prima di tutto scienziati naturalisti, alcuni per fortuna anche ambientalisti e animalisti, e solo in ultimo anche collezionisti rispettosi. Lasciamo ai paleontologi professionisti l'onere del ricevere le autorizzazioni per un eventuale scavo e per la detenzione e l'esposizione dei reperti presso sedi pubblicamente accessibili.

In molti parchi italiani è indicato espressamente di non raccogliere fossili e altri oggetti naturalistici: questo cartello è all'ingresso del parco del Rio Carbonaro (PC).

La raccolta di fossili in Italia è vietata

Nonostante tutte queste fantastiche premesse, raccogliere fossili in Italia è illegale. Voglio quindi ribadire ciò che ho scritto nella pagina dei luoghi di ritrovamento: questo sito e queste informazioni non vogliono in alcun modo istigare o spingere le persone a raccogliere e detenere fossili, ma solo ed esclusivamente ad osservarli nel loro ambiente naturale. Consiglio vivamente di non raccogliere e manipolare i fossili e di limitarsi a fare fotografie, disegni e schizzi dell'ambiente dove si rinvengono, e di studiare la paleontologia tramite la bibliografia e le osservazioni sul campo. L'impossibilità di raccogliere e conservare campioni, sia in ambito domestico che in laboratorio, non impedisce ai non professionisti di approfondire lo studio della paleontologia in modo efficace.

Tengo a precisare che, nonostante in questo sito siano riportate informazioni e consigli sull'estrazione sicura dei fossili e la loro non-decontestualizzazione dall'ambiente deposizionale, queste non sono inviti espliciti a raccogliere fossili o a scavare nei luoghi che recensisco. Tutto quello che scrivo è da considerarsi a scopo didattico, in quanto fuori dall'Italia è possibile raccogliere fossili e mettere in pratica le tecniche qui esposte.

Inoltre, tutti i pezzi italiani qui recensiti sono stati legalmente acquisiti sul territorio dato che appartengono ad associazioni naturalistiche autorizzate (per esempio il GNML, Gruppo Naturalistico della Maremma Laziale, di cui faccio parte), a musei (per esempio il Museo di Barbarano Romano) o a istituzioni che mi hanno permesso di fotografare e descrivere i pezzi, oppure sono collage su sfondo nero di campioni trovati in natura e lasciati rigorosamente nel luogo di rinvenimento (la tecnica fotografica utilizzata è descritta nella pagina Fotografia dei fossili).

Come ultima cosa invito qualsiasi persona esperta o meno che visiti i luoghi qui recensiti a rispettare la natura, ossia a non deturpare i siti a prescindere se privati o pubblici nel rispetto delle

altre persone

che, dopo di voi, potrebbero voler osservare questi giacimenti e che si aspettano di trovare reperti e strutture geologiche intatte e naturali così come descritte qui. Il rispetto della natura e del prossimo è il primo dei valori che un naturalista deve avere, e ci si aspetta che tutte le persone che traggono beneficio da questo sito siano dello stesso parere: siamo prima di tutto scienziati naturalisti, alcuni per fortuna anche ambientalisti e animalisti, e solo in ultimo anche collezionisti rispettosi. Lasciamo ai paleontologi professionisti l'onere del ricevere le autorizzazioni per un eventuale scavo e per la detenzione e l'esposizione dei reperti presso sedi pubblicamente accessibili.

In molti parchi italiani è indicato espressamente di non raccogliere fossili e altri oggetti naturalistici: questo cartello è all'ingresso del parco del Rio Carbonaro (PC).

In molti parchi italiani è indicato espressamente di non raccogliere fossili e altri oggetti naturalistici: questo cartello è all'ingresso del parco del Rio Carbonaro (PC).La raccolta di fossili in Italia è vietata

Nonostante tutte queste fantastiche premesse, raccogliere fossili in Italia è illegale. Voglio quindi ribadire ciò che ho scritto nella pagina dei luoghi di ritrovamento: questo sito e queste informazioni non vogliono in alcun modo istigare o spingere le persone a raccogliere e detenere fossili, ma solo ed esclusivamente ad osservarli nel loro ambiente naturale. Consiglio vivamente di non raccogliere e manipolare i fossili e di limitarsi a fare fotografie, disegni e schizzi dell'ambiente dove si rinvengono, e di studiare la paleontologia tramite la bibliografia e le osservazioni sul campo. L'impossibilità di raccogliere e conservare campioni, sia in ambito domestico che in laboratorio, non impedisce ai non professionisti di approfondire lo studio della paleontologia in modo efficace.

Tengo a precisare che, nonostante in questo sito siano riportate informazioni e consigli sull'estrazione sicura dei fossili e la loro non-decontestualizzazione dall'ambiente deposizionale, queste non sono inviti espliciti a raccogliere fossili o a scavare nei luoghi che recensisco. Tutto quello che scrivo è da considerarsi a scopo didattico, in quanto fuori dall'Italia è possibile raccogliere fossili e mettere in pratica le tecniche qui esposte.

Inoltre, tutti i pezzi italiani qui recensiti sono stati legalmente acquisiti sul territorio dato che appartengono ad associazioni naturalistiche autorizzate (per esempio il GNML, Gruppo Naturalistico della Maremma Laziale, di cui faccio parte), a musei (per esempio il Museo di Barbarano Romano) o a istituzioni che mi hanno permesso di fotografare e descrivere i pezzi, oppure sono collage su sfondo nero di campioni trovati in natura e lasciati rigorosamente nel luogo di rinvenimento (la tecnica fotografica utilizzata è descritta nella pagina Fotografia dei fossili).

Lista dei luoghi di ritrovamento recensiti nella Tuscia viterbese

Clicca sulle miniature per scoprire tutti i giacimenti fossiliferi della Tuscia descritti (clicca qui per i giacimenti italiani).

Lista dei luoghi di ritrovamento recensiti nella Tuscia viterbese

Clicca sulle miniature per scoprire tutti i giacimenti fossiliferi della Tuscia descritti (clicca qui per i giacimenti italiani).

Altre avventure a breve...

Area 52

Bagni di Sant'Agostino

Fosso Cavone (in costruzione...)

Località Gallinaro

Località Pisciarello

Macchia della Turchina

Macchietta del Bove

Monte Riccio

Montebello

Spiaggia Valdaliga

Tarquinia città (in costruzione...)

Torrente del ghiaccio

Puoi navigare tra le varie pagine tramite la sidebar apribile dal pulsante in alto a sinistra.

Mappa dei luoghi di ritrovamento recensiti nella Tuscia viterbese

Clicca sulle località per scoprire tutti i giacimenti fossiliferi della Tuscia descritti (clicca qui per i giacimenti italiani).

Lista in ordine alfabetico:

Area 52

Bagni di Sant'Agostino

Fosso Cavone (in costruzione...)

Località Gallinaro

Località Pisciarello

Macchia della Turchina

Macchietta del Bove

Monte Riccio

Montebello

Spiaggia Valdaliga

Tarquinia città (in costruzione...)

Torrente del ghiaccio

Puoi navigare tra le varie pagine tramite la sidebar apribile dal pulsante in alto a sinistra.

Fonti

Sitografia

1 . ISPRA: Note illustrative foglio 344 Tuscania

2. La Città (quotidiano di Viterbo e provincia): La "Silva Ciminia": l'impenetrabile bosco bosco sacro degli Etruschi profanato dai Romani

3 . ISPRA: Note illustrative foglio 354 Tarquinia

4. ISPRA: Carta geologica CARG foglio 344 Tuscania

5. ISPRA: Carta geologica CARG foglio 354 Tarquinia

Bibliografia

6. M.G. Carboni, I. Palagi: Biostratigrafia del sottosuolo plio-pleistocenico a sud del Lago di Bracciano: il sondaggio Sabatini 9

Approfondimenti

Fonti

Sitografia

1 . ISPRA: Note illustrative foglio 344 Tuscania

2. La Città (quotidiano di Viterbo e provincia): La "Silva Ciminia": l'impenetrabile bosco bosco sacro degli Etruschi profanato dai Romani

3 . ISPRA: Note illustrative foglio 354 Tarquinia

4. ISPRA: Carta geologica CARG foglio 344 Tuscania

5. ISPRA: Carta geologica CARG foglio 354 Tarquinia

7 . ISPRA: Note illustrative della carta 1:100.000 foglio 136 Tuscania 142 Tarquinia

Bibliografia

6. M.G. Carboni, I. Palagi: Biostratigrafia del sottosuolo plio-pleistocenico a sud del Lago di Bracciano: il sondaggio Sabatini 9

Approfondimenti