Sei qui: Paleontologia --> Luoghi di ritrovamento --> Fossili della Tuscia viterbese --> Macchietta del Bove

Sei qui: Paleontologia --> Luoghi di ritrovamento --> Fossili della Tuscia viterbese --> Macchietta del Bove

Macchietta del Bove

Macchietta del Bove

Questo piccolo bosco cresce sotto il lato nord orientale dell'alto strutturale di Tarquinia e protegge un'alta ed estesa parete di calcari, calcareniti e sabbie ricche di malacofauna e di strutture geologiche. Nei massi di varie dimensioni rotolati a valle si possono osservare da vicino i fossili di queste rocce rappresentati da pettinidi, balani, enormi ostriche e calchi di gasteropodi e bivalvi.

Questo piccolo bosco cresce sotto il lato nord orientale dell'alto strutturale di Tarquinia e protegge un'alta ed estesa parete di calcari, calcareniti e sabbie ricche di malacofauna e di strutture geologiche. Nei massi di varie dimensioni rotolati a valle si possono osservare da vicino i fossili di queste rocce rappresentati da pettinidi, balani, enormi ostriche e calchi di gasteropodi e bivalvi.

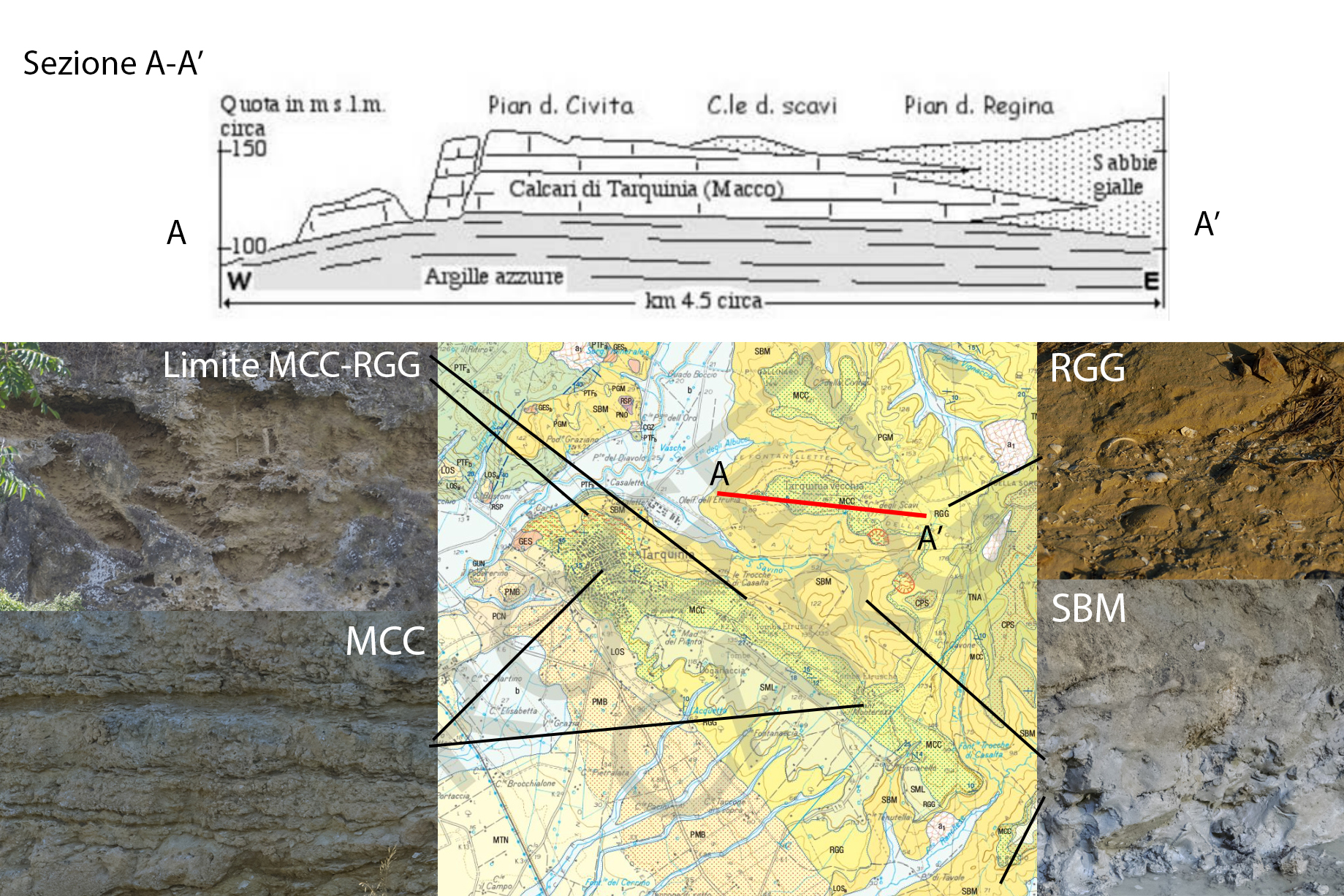

Mappa satellitare della zona recensita, ad est dell'abitato di Tarquinia, poco più a nord dell'ingresso del cimitero della città.

Mappa satellitare della zona recensita, ad est dell'abitato di Tarquinia, poco più a nord dell'ingresso del cimitero della città.La Macchietta del Bove è il nome locale della propaggine orientale della macchia che borda il colle su cui sorge Tarquinia. In questo luogo, ai piedi delle alte pareti di calcari, calcareniti e sabbie, si estende un ambiente di bosco ombroso, rivolto a nord, quindi naturalmente riparato dal sole e protetto dalle stesse pareti rocciose. Già lungo la strada che dal cimitero di Tarquinia conduce al punto indicato sulla mappa come “punto di ingresso”, si osservano ampi affioramenti di "macco", la caratteristica calcarenite fossilifera di Tarquinia riportata nella cartografia CARG con la sigla MCC, ben esposti grazie allo scavo stradale che ne ha sezionato lo spessore.

Giunti all’ingresso del bosco, è sufficiente imboccare uno dei sentieri che si inoltrano al suo interno per rimanere colpiti dalla suggestiva bellezza del luogo. Proseguendo il cammino, si raggiunge una piccola valle che incide il piede della falesia, ai cui lati si innalzano pareti di calcarenite e arenaria con altezze che possono raggiungere una ventina di metri. Alcuni tratti della scarpata sono interessati da piccole frane localizzate che mettono in evidenza sezioni relativamente fresche del substrato roccioso. L'intera area è immersa in un ambiente ombroso, dominato dai colori e dai suoni tipici del bosco della Tuscia costiera. I fossili possono essere osservati sia lungo le pareti che conservano la stratificazione originaria, sia tra i blocchi rocciosi distaccatisi e rotolati a valle, questi ultimi spesso ricchi di esemplari di grandi dimensioni e ben conservati.

Un'altra particolarità del luogo sono le piccionaie, antri scavati in tempi relativamente recenti utilizzati anche durante la II guerra mondiale, dentro i quali è possibile vedere in sezione i fossili e osservare la struttura delle calcareniti. La vegetazione presente è un misto tra specie tipiche del sottobosco e quelle associate ad ambienti umidi, con una grande presenza di felci e briofite. Questo assetto è legato alla natura del substrato: il fondo della vallata poggia infatti sulle argille SBM del Pliocene inferiore, caratterizzate da una bassa permeabilità all'acqua che favorisce la formazione di pozze temporanee durante le stagioni più umide. Per questo motivo è molto facile osservare rettili, anfibi, uccelli e mammiferi che approfittano dell'abbondanza di acqua e cibo.

Tutta la zona attorno a questo boschetto (zona cimitero e zona tombe etrusche, l'area rossa cerchiata nella carta geologica sotto) poggia sulla dorsale calcarenitica che oggi ospita la città di Tarquinia, estesa in direzione NO-SE. Questo alto strutturale si è formato grazie all'erosione differenziale tra la litologia MCC ("macco", le calcareniti qui descritte, resistenti e molto tenaci) e le argille del Pliocene inferiore SBM sulle quali il macco poggia. L’attuale morfologia del sito suggerisce che questa dorsale, in una fase successiva alla sua deposizione, possa aver costituito una barriera di sedimenti arenaceo-carbonatici affioranti e configurati come terra emersa. Nel Pleistocene inferiore, tale struttura potrebbe aver svolto un ruolo di protezione nei confronti delle aree bacinali più interne, caratterizzate da depositi sabbiosi o pelitici, favorendo l’instaurarsi di ambienti lagunari e di baia.

La Macchietta del Bove è un bosco che cresce letteralmente sulle calcareniti e arenarie delle litologia MCC e RGG: gli alberi qui formano un sistema intricato di radici e rami che contribuiscono a stabilizzare il pendio.

La Macchietta del Bove è un bosco che cresce letteralmente sulle calcareniti e arenarie delle litologia MCC e RGG: gli alberi qui formano un sistema intricato di radici e rami che contribuiscono a stabilizzare il pendio.la Macchietta del Bove vista dalla piana antistante.

Mappa satellitare della zona recensita, ad est dell'abitato di Tarquinia, poco più a nord dell'ingresso del cimitero della città.

Mappa satellitare della zona recensita, ad est dell'abitato di Tarquinia, poco più a nord dell'ingresso del cimitero della città.

La Macchietta del Bove è il nome locale della propaggine orientale della macchia che borda il colle su cui sorge Tarquinia. In questo luogo, ai piedi delle alte pareti di calcari, calcareniti e sabbie, si estende un ambiente di bosco ombroso, rivolto a nord, quindi naturalmente riparato dal sole e protetto dalle stesse pareti rocciose. Già lungo la strada che dal cimitero di Tarquinia conduce al punto indicato sulla mappa come “punto di ingresso”, si osservano ampi affioramenti di "macco", la caratteristica calcarenite fossilifera di Tarquinia riportata nella cartografia CARG con la sigla MCC, ben esposti grazie allo scavo stradale che ne ha sezionato lo spessore.

Giunti all’ingresso del bosco, è sufficiente imboccare uno dei sentieri che si inoltrano al suo interno per rimanere colpiti dalla suggestiva bellezza del luogo. Proseguendo il cammino, si raggiunge una piccola valle che incide il piede della falesia, ai cui lati si innalzano pareti di calcarenite e arenaria con altezze che possono raggiungere una ventina di metri. Alcuni tratti della scarpata sono interessati da piccole frane localizzate che mettono in evidenza sezioni relativamente fresche del substrato roccioso. L'intera area è immersa in un ambiente ombroso, dominato dai colori e dai suoni tipici del bosco della Tuscia costiera. I fossili possono essere osservati sia lungo le pareti che conservano la stratificazione originaria, sia tra i blocchi rocciosi distaccatisi e rotolati a valle, questi ultimi spesso ricchi di esemplari di grandi dimensioni e ben conservati.

Un'altra particolarità del luogo sono le piccionaie, antri scavati in tempi relativamente recenti utilizzati anche durante la II guerra mondiale, dentro i quali è possibile vedere in sezione i fossili e osservare la struttura delle calcareniti. La vegetazione presente è un misto tra specie tipiche del sottobosco e quelle associate ad ambienti umidi, con una grande presenza di felci e briofite. Questo assetto è legato alla natura del substrato: il fondo della vallata poggia infatti sulle argille SBM del Pliocene inferiore, caratterizzate da una bassa permeabilità all'acqua che favorisce la formazione di pozze temporanee durante le stagioni più umide. Per questo motivo è molto facile osservare rettili, anfibi, uccelli e mammiferi che approfittano dell'abbondanza di acqua e cibo.

Tutta la zona attorno a questo boschetto (zona cimitero e zona tombe etrusche, l'area rossa cerchiata nella carta geologica sotto) poggia sulla dorsale calcarenitica che oggi ospita la città di Tarquinia, estesa in direzione NO-SE. Questo alto strutturale si è formato grazie all'erosione differenziale tra la litologia MCC ("macco", le calcareniti qui descritte, resistenti e molto tenaci) e le argille del Pliocene inferiore SBM sulle quali il macco poggia. L’attuale morfologia del sito suggerisce che questa dorsale, in una fase successiva alla sua deposizione, possa aver costituito una barriera di sedimenti arenaceo-carbonatici affioranti e configurati come terra emersa. Nel Pleistocene inferiore, tale struttura potrebbe aver svolto un ruolo di protezione nei confronti delle aree bacinali più interne, caratterizzate da depositi sabbiosi o pelitici, favorendo l’instaurarsi di ambienti lagunari e di baia.

Sotto: la parete calcarenitica sotto la quale si sviluppa la Macchietta del Bove, in primo piano, vista dalla piana antistante.

La Macchietta del Bove è un bosco che cresce letteralmente sulle calcareniti e arenarie delle litologia MCC e RGG: gli alberi qui formano un sistema intricato di radici e rami che contribuiscono a stabilizzare il pendio.

La Macchietta del Bove è un bosco che cresce letteralmente sulle calcareniti e arenarie delle litologia MCC e RGG: gli alberi qui formano un sistema intricato di radici e rami che contribuiscono a stabilizzare il pendio.

Aspetti ambientali e geologici

In questo boschetto affiora diffusamente la litologia indicata nelle carte CARG con MCC, il "macco di Tarquinia" del Pliocene medio-superiore, chiamato da alcuni autori "calcare di Tarquinia" o "Calcare ad Amphistegina" e costituito da sequenze di calcareniti, sabbie gialle poco cementate e arenarie, tutte molto bioturbate e fossilifere.

La dorsale calcarenitica che affiora dall’abitato di Tarquinia fino a Monte Riccio, a sud-est della città, testimonia un ciclo di sedimentazione risalente al Pliocene medio-superiore impostato in un contesto di graduale riduzione di profondità del mare rispetto al Pliocene inferiore (periodo durante il quale si depositarono le argille della formazione SBM nei dintorni). Questo cambiamento ambientale favorì la deposizione di sedimenti a granulometria più grossolana arricchiti da numerosi bioclasti. Successivamente alla deposizione, il carbonato di calcio contenuto nei sedimenti si è progressivamente disciolto e ricristallizzato, cementando i frammenti organici e dando origine a una roccia localmente molto compatta e resistente.

Questi cicli di sedimentazione marina si svolsero in un contesto climatico di progressivo raffreddamento del Mediterraneo, che passò da condizioni subtropicali tipiche del Pliocene inferiore a un regime climatico più simile a quello attuale, come indicano i fossili di quest'epoca.

Per comprendere appieno la storia del territorio e i processi che hanno modellato la morfologia attuale, è utile ripercorrere sinteticamente l’evoluzione dell’area nel corso del Cenozoico.

Durante l’Oligocene e il Miocene, l’area di Tarquinia fu coinvolta nei processi geodinamici legati alla convergenza tra la placca africana e quella euroasiatica. In una prima fase (Oligocene–Miocene inferiore) predominò un regime tettonico compressivo, successivamente (Miocene medio-superiore) la rotazione antioraria del blocco sardo-corso e l’apertura del bacino ligure-provenzale determinarono una progressiva distensione nella fascia tirrenica, con la formazione di bacini di natura tettonica in cui si impostarono ambienti di mare poco profondo. L’evoluzione miocenica dell’area è caratterizzata da una generale tendenza alla regressione marina che culmina nel Messiniano, quando le condizioni deposizionali assumono un carattere prevalentemente continentale o di mare-lago (15).

Dopo il Messiniano si assiste a una nuova ingressione marina che scandisce l'inizio del Pliocene, generata da una diffusa subsidenza del territorio: da qui in poi la zona di Tarquinia ha conosciuto tre cicli di deposizione (14)(15).

Il primo, avvenuto nello Zancleano (Pliocene inferiore), ha dato origine alle grandi distese di argille limose SBM che poggiano direttamente sulle liguridi FYT (Flysch della Tolfa) e PTF (Pietraforte) del Cretaceo-Eocene.

Il secondo ciclo ha permesso la deposizione nel Piacenziano (Pliocene medio-superiore) delle calcareniti e arenarie biodetritiche che affiorano in questo bosco e che oggi vengono chiamate "macco", assieme alle "sabbie gialle" RGG (5)(10). La deposizione di queste litologie dopo le più fini argille indica una profondità del mare che va a diminuire, e questo si riflette nelle composizioni faunistiche: nelle SBM si trova una fauna di profondità maggiore caratterizzata da pochi esemplari di dimensione elevata e una minore biodiversità, mentre nelle sabbie e nelle calcareniti i fossili sono molto più frequenti e di dimensioni minori, più biodiversi e in condizioni di conservazione peggiori.

L'area recensita si trova ai bordi della dorsale calcarenitica dalla quale franano molti massi: qui se ne vede uno particolarmente grande, distaccatosi per erosione del substrato sabbioso-argilloso che lo sorreggeva.

L'area recensita si trova ai bordi della dorsale calcarenitica dalla quale franano molti massi: qui se ne vede uno particolarmente grande, distaccatosi per erosione del substrato sabbioso-argilloso che lo sorreggeva.

Il terzo ciclo di deposizione, avvenuto nel Pliocene superiore-Pleistocene inferiore, ha lasciato come testimonianza diverse litologie poggianti sopra RGG e MCC che testimoniano ambienti schiettamente litorali, costieri o deltizi. Queste litologie affiorano nei dintorni di Tarquinia e testimoniano l'ultima influenza del mare sul territorio circa nel Pleistocene medio-superiore (si rinvengono frequenti resti di mammiferi terrestri nei depositi litorali-continentali).

A separare geologicamente i tre cicli deposizionali dell’area si trovano diverse superfici di non conformità (o disconformità), ovvero lacune stratigrafiche che possono corrispondere a periodi di mancata sedimentazione o ad episodi erosivi. Tali discontinuità stratigrafiche possono essere causate da regressioni marine forzate, ovvero diminuzioni del livello del mare causati da abbassamenti eustatici, oppure da stati erosivi veri e propri, fenomeni che provocano un cambiamento relativamente veloce nelle condizioni deposizionali di un ambiente sconvolgendone l'equilibrio. Una successiva ingressione del mare dopo l'allontanamento della linea di costa determina un nuovo inizio della sedimentazione marina nei territori rioccupati.

Le successioni litostratigrafiche comprese tra due superfici di disconformità vengono classificate in sintemi e supersintemi. Il macco che costituisce la dorsale calcarenitica in esame appartiene al supersintema di Tarquinia, che documenta appunto il secondo ciclo deposizionale avvenuto durante il Piacenziano (circa 2,6–3,6 Ma).

Tra il secondo e il terzo ciclo deposizionale, i sedimenti accumulatisi in un ambiente marino poco profondo, ricchi di bioclasti e materiale calcareo, devono aver attraversato cicli alterni di esposizione subaerea e immersione in acque basse di ambiente litorale: tali condizioni avrebbero favorito l’accumulo di sedimenti a granulometria medio-grossolana e di tritume organico. In seguito l’azione delle acque meteoriche e circolanti in profondità avrebbe promosso la dissoluzione e la riprecipitazione del carbonato di calcio il quale ha cementato i frammenti, conferendo coesione e resistenza meccanica alle rocce. Questa sequenza di processi potrebbe costituire il meccanismo principale alla base della cementazione di questa litologia, che altrimenti verrebbe chiamata "arenaria" se coerente o "sabbia" se incoerente.

Le calcareniti sono classificabili come rocce carbonatiche, costituite per almeno il 50% da minerali carbonatici (calcite, aragonite, dolomite). Si tratta di rocce strettamente connesse al mondo biologico, prodotte e depositate localmente, a differenza delle rocce clastiche derivate dall'accumulo di frammenti di altre litologie (19). In seguito ai cicli di emersione a cui è stato sottoposto, il complesso MCC ha subito un’evoluzione litologica, passando da un sedimento a base di sabbia media-grossolana, al momento della deposizione, a una roccia consolidata classificabile come calcarenite: una roccia con granulometria sabbiosa (-arenite) composta da clasti calcarei (calc-). Quando i clasti hanno origine biologica, come nel caso del macco, si può specificare ulteriormente il termine definendolo biocalcarenite. Tuttavia, la litologia del MCC non si limita alle sole biocalcareniti: essa comprende anche sabbie sciolte e lenti di sabbie limose, ossia depositi non cementati o debolmente coerenti, privi della cementazione da carbonato di calcio che caratterizza le porzioni più compatte.

Parete calcarenitica visibile sulla strada che raggiunge la zona recensita, dopo l'arco nella stradina prima del cimitero. Oltre a diverse fratture verticali si osservano fossili (Ostrea), ichnofossili e concrezioni calcaree generate dalla dissoluzione.

Parete calcarenitica visibile sulla strada che raggiunge la zona recensita, dopo l'arco nella stradina prima del cimitero. Oltre a diverse fratture verticali si osservano fossili (Ostrea), ichnofossili e concrezioni calcaree generate dalla dissoluzione.

Questa formazione si è depositata in un ambiente marino, nei piani infralitorale e circalitorale, a profondità variabili tra pochi metri e circa 100–150 metri. Tale interpretazione si basa su diversi indizi: anzitutto l’assenza di clasti e ciottoli litici (ad eccezione della parte sommitale della formazione e di alcuni livelli intermedi) suggerisce un sedimento classato e non direttamente litorale. La matrice presenta una granulometria sabbiosa, mentre i bioclasti sono di dimensioni maggiori, anche centimetrici, a conferma di una certa distanza dalla linea di costa. Ulteriori indicazioni provengono dai fossili, che testimoniano una profondità generalmente medio-bassa con qualche episodio litorale: si rinvengono infatti resti di organismi fotodipendenti, legati alla presenza di luce la quale penetra solitamente fino a 40-50 metri di profondità, ma comunque non appartenenti esclusivamente al dominio litorale. Si può inoltre supporre un clima leggermente più caldo rispetto a quello attuale, sulla base degli esemplari rinvenuti e delle loro dimensioni significativamente maggiori.

La stratificazione qui non è ben riconoscibile, a differenza di ciò che si osserva in altre località dei dintorni come Località Pisciarello, ma risulta più confusa e nascosta dall'alterazione e dalla bioturbazione; quest'ultima ha obliterato gli strati originali generando una roccia massiva e compatta, organizzata in grosse bancate.

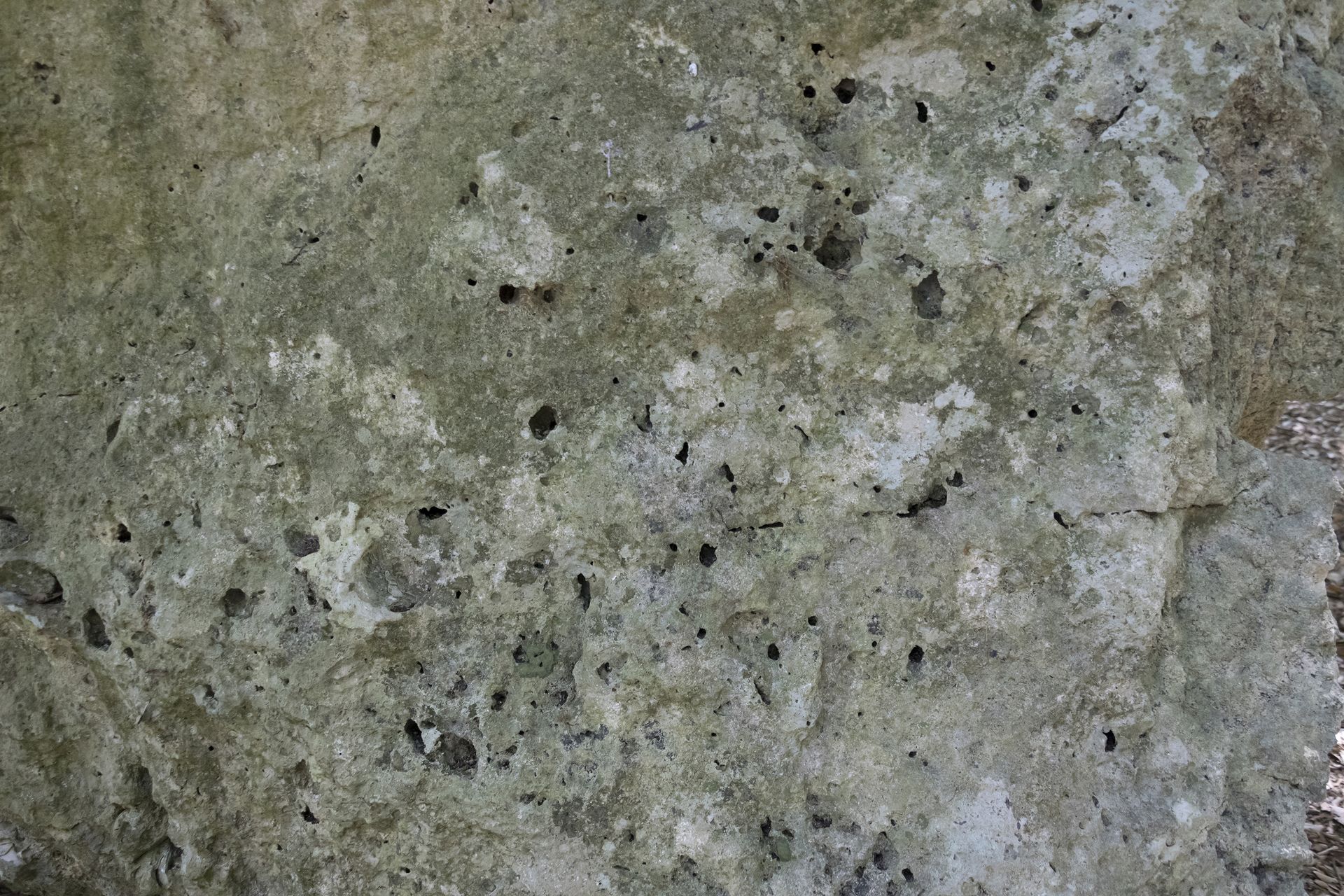

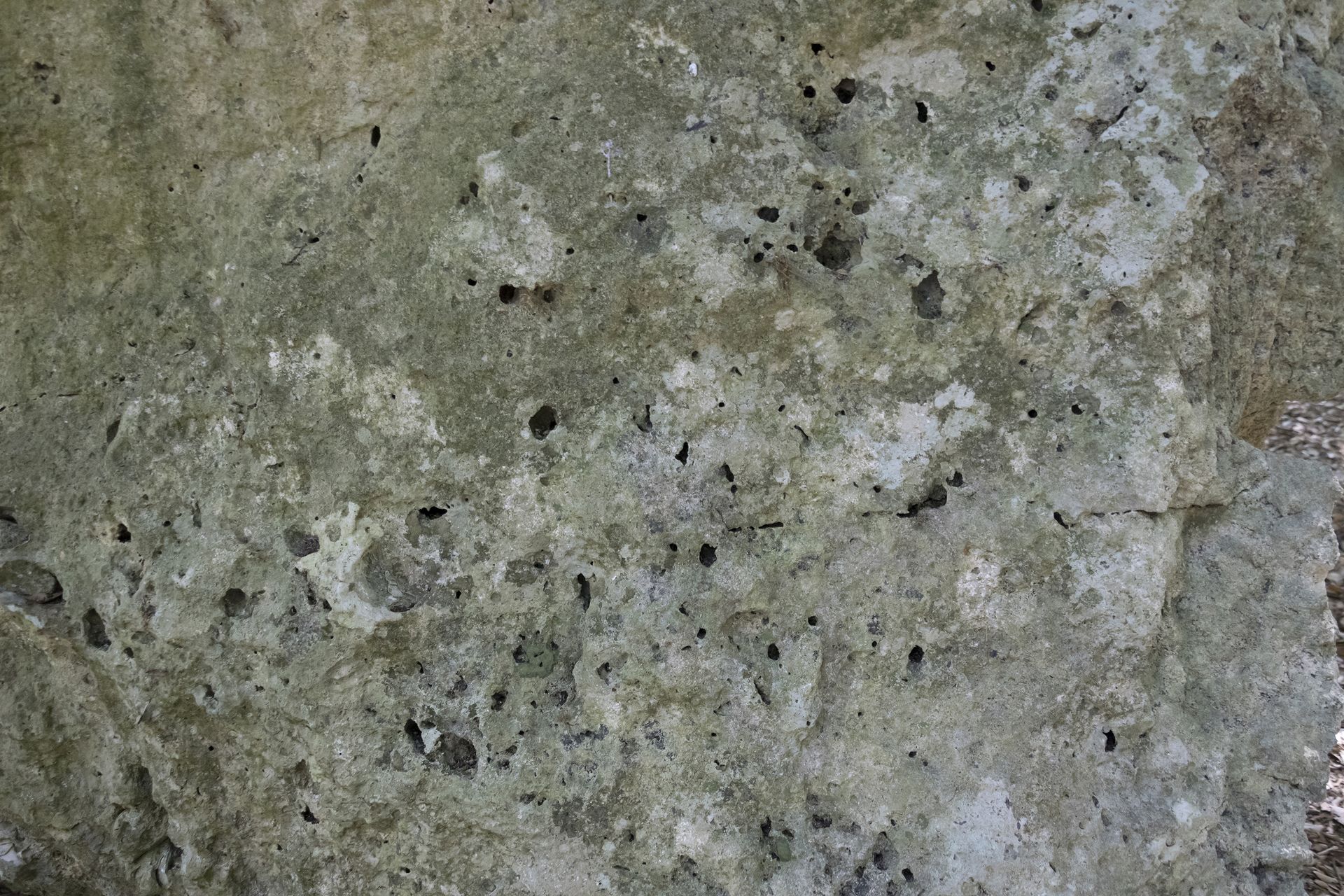

Questi affioramenti rappresentano probabilmente la transizione laterale tra MCC e RGG, infatti ad interrompere le successioni di calcareniti si trovano diverse lenti sabbiose molto meno cementate, le quali a causa dell'erosione differenziale vengono dilavate lasciando spazi vuoti anche di grandi dimensioni che donano alla parete un aspetto "a groviera". In questa specifica località si osservano le transizioni tra la facies calcarenitica e quella sabbioso-arenacea, anche se sulla carta geologica CARG è in realtà riportato il contatto diretto tra MCC e SBM (inconforme) e non tra MCC e RGG. È probabile che RGG riempisse la valle dell'attuale fosso S. Savino (il torrente che separa la Tarquinia moderna dalla città antica) e coprisse le argille SBM, mentre oggi questa formazione è stata completamente erosa, lasciando in vista le argille sottostanti del Pliocene inferiore.

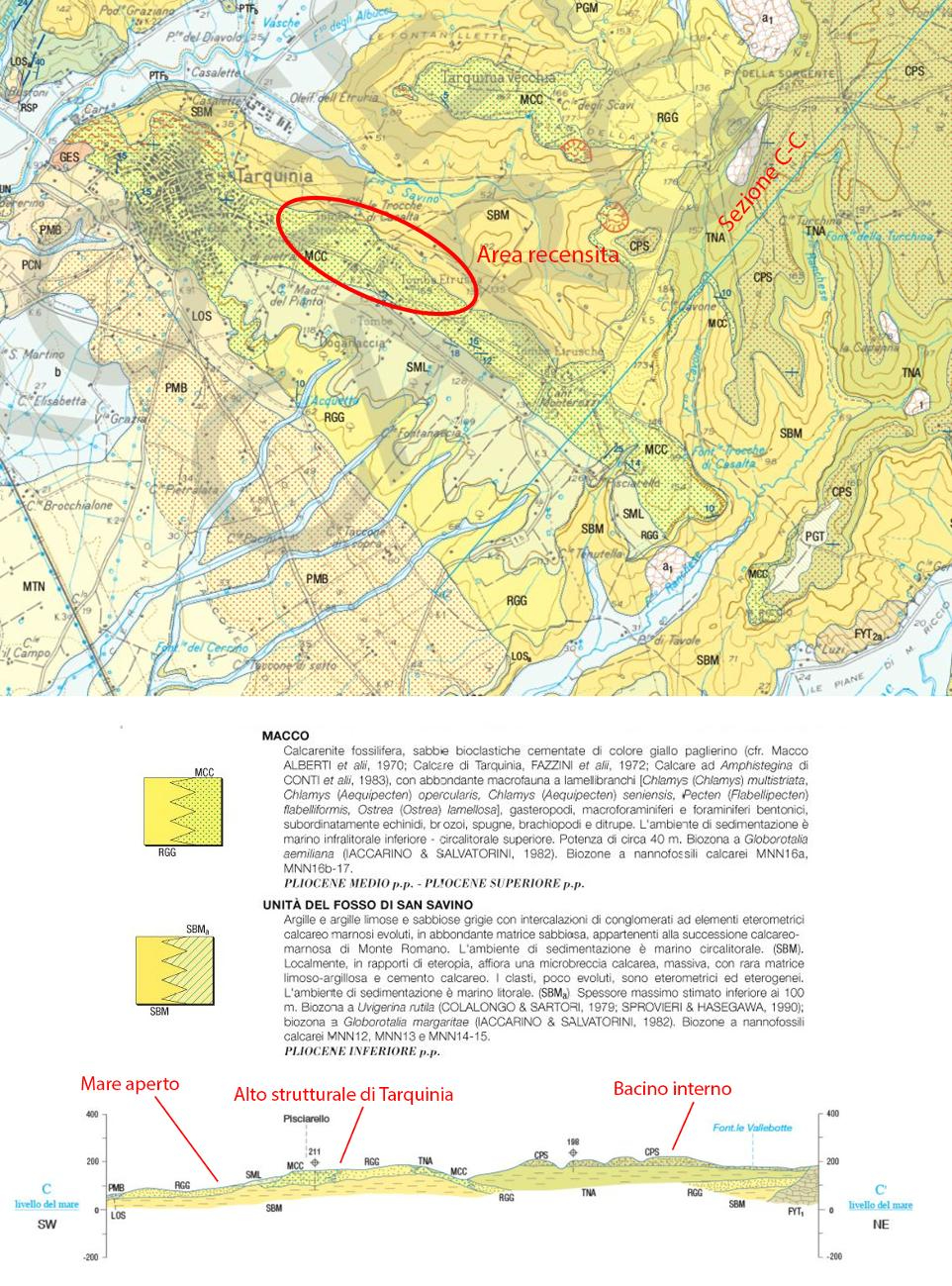

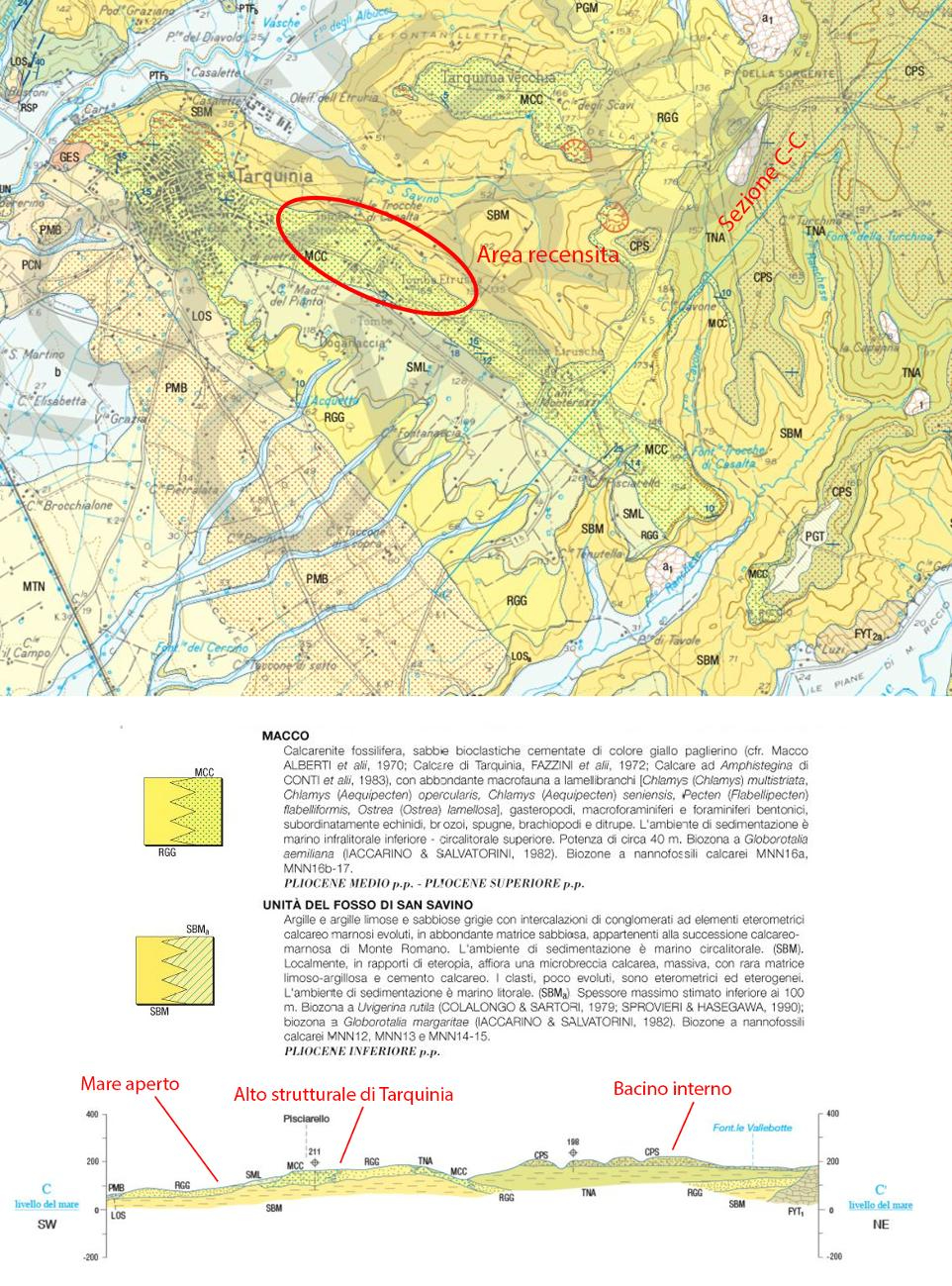

Carta geologica dei dintorni di Tarquinia, dal CARG 1:50.000 foglio 354 Tarquinia. Nel collage si vede anche la ricostruzione della sezione C-C': si evince come, nel Pliocene medio-superiore, gli alti strutturali al di sopra delle SBM (che costituivano il substrato del fondale del mare) siano stati ricoperti da MCC, mentre le zone laterali più bacinali sono state coperte da RGG, meno ricche di bioclasti. Dalla morfologia attuale, durante il Pleistocene potrebbe essersi instaurato un ambiente più distale a occidente, rivolto verso il mare aperto, e uno più bacinale e protetto, sul lato orientale dell'attuale colle di Tarquinia.

Carta geologica dei dintorni di Tarquinia, dal CARG 1:50.000 foglio 354 Tarquinia. Nel collage si vede anche la ricostruzione della sezione C-C': si evince come, nel Pliocene medio-superiore, gli alti strutturali al di sopra delle SBM (che costituivano il substrato del fondale del mare) siano stati ricoperti da MCC, mentre le zone laterali più bacinali sono state coperte da RGG, meno ricche di bioclasti. Dalla morfologia attuale, durante il Pleistocene potrebbe essersi instaurato un ambiente più distale a occidente, rivolto verso il mare aperto, e uno più bacinale e protetto, sul lato orientale dell'attuale colle di Tarquinia.

Il cemento carbonatico che consolida queste rocce deriva perlopiù dalla dissoluzione dei resti fossili che ospita: la sua formazione è avvenuta sicuramente dopo la deposizione degli strati interessati e potrebbe essersi sviluppata in condizioni subaeree. Affinché aragonite e calcite dei gusci si dissolvano è necessario un ambiente favorevole alla loro dissoluzione, come acque interstiziali poco concentrate o con pH acido. Queste evidenze fanno ipotizzare che il macco MCC possa aver attraversato cicli ripetuti di emersione e immersione durante la fase di deposizione.

Infatti le acque piovane, più pure dell'acqua marina e leggermente acide a causa della CO₂ disciolta, potrebbero aver dissolto i materiali biogenici e trasportato nelle porzioni più profonde il carbonato di calcio, dove può riprecipitare. Il processo ciclico di emersione e immersione potrebbe spiegare le alternanze di livelli calcarenitici consolidati, ricchi di fossili cementati, a strati sabbiosi più friabili o debolmente coerenti, dove i fossili risultano invece dissolti o conservati solo come calchi. Le porzioni di sedimento non interessate da questi fenomeni si conservano come sabbie o arenarie, generalmente con pochi bioclasti e una quota maggiore di materiale litico non carbonatico, probabilmente derivante da FYT e altre litologie appenniniche.

Un ulteriore elemento che supporta l’ipotesi dei cicli di immersione ed emersione è il ritrovamento relativamente frequente di fossili di vertebrati, in particolare mammiferi, negli strati superiori della formazione, suggerendo la presenza di ambienti emersi o di acque molto basse, di tipo costiero. Evidenze analoghe sono state documentate più a sud, sul Monte Riccio (13), dove le calcareniti MCC passano verticalmente verso litofacies interpretabili come ambienti costiero-continentali, quali CPS e PGM, rispettivamente associate a calcareniti di transizione e ghiaie di ambienti estuarino e alluvionale litoraneo.

Dettaglio di una porzione di calcarenite ricca di bioclasti e fortemente cementata: si riconoscono frammenti di Balanidae e Pectinidae, animali di ambiente litorale-costiero.

Dettaglio di una porzione di calcarenite ricca di bioclasti e fortemente cementata: si riconoscono frammenti di Balanidae e Pectinidae, animali di ambiente litorale-costiero.

Dettaglio di un livello calcarenitico: il cemento carbonatico ha consolidato il sedimento e i bioclasti formando un calcare molto tenace con spigoli vivi.

Dettaglio di un livello calcarenitico: il cemento carbonatico ha consolidato il sedimento e i bioclasti formando un calcare molto tenace con spigoli vivi.

Si osserva una presenza significativamente maggiore di bioturbazione negli strati a granulometria più fine rispetto a quelli più grossolani. Questa differenza può essere attribuita sia alla maggiore difficoltà per gli organismi di colonizzare un fondale composto da clasti più grandi, sia alla successiva cementazione del sedimento, che può cancellare le tracce fossili o, al contrario, conservarle più stabilmente. In altre aree di Tarquinia, come in Località Pisciarello, gli strati calcarenitici della MCC si presentano ben definiti e scarsamente bioturbati; al contrario, nel sito in esame gli organismi hanno intensamente rimaneggiato il sedimento, obliterando completamente la stratificazione.

In definitiva, la geologia del luogo descrive un ambiente di deposizione di bassa profondità e a tratti emerso, di alta energia (influenzato dalle onde di tempesta), ben ossigenato e abitato da organismi infaunali ed epifaunali e dove la biodiversità non è così alta ma le dimensioni degli esemplari sono ragguardevoli. La temperatura doveva essere simile a quella odierna o leggermente più alta, tendente verso condizioni subtropicali, come si evince dalle specie fossili e dalle loro dimensioni. In questo affioramento possono essere osservate diverse strutture geologiche come fratture, fessurazioni e piccole faglie, erosione differenziale, dissoluzione chimica e carsismo, fino alla pedogenesi nelle porzioni più alte.

Sotto: una traccia fossile (ichnofossile del genere Skolithos) taglia perpendicolarmente un pacco di strati di 40 cm di spessore. In queste rocce la bioturbazione è molto alta, alle volte a tal punto da obliterare completamente la stratificazione originaria; in questa immagine gli strati sono ancora visibili, a destra della traccia fossile.

Aspetti ambientali e geologici

In questo boschetto affiora diffusamente la litologia indicata nelle carte CARG con MCC, il "macco di Tarquinia" del Pliocene medio-superiore, chiamato da alcuni autori "calcare di Tarquinia" o "Calcare ad Amphistegina" e costituito da sequenze di calcareniti, sabbie gialle poco cementate e arenarie, tutte molto bioturbate e fossilifere.

La dorsale calcarenitica che affiora dall’abitato di Tarquinia fino a Monte Riccio, a sud-est della città, testimonia un ciclo di sedimentazione risalente al Pliocene medio-superiore impostato in un contesto di graduale riduzione di profondità del mare rispetto al Pliocene inferiore (periodo durante il quale si depositarono le argille della formazione SBM nei dintorni). Questo cambiamento ambientale favorì la deposizione di sedimenti a granulometria più grossolana arricchiti da numerosi bioclasti. Successivamente alla deposizione, il carbonato di calcio contenuto nei sedimenti si è progressivamente disciolto e ricristallizzato, cementando i frammenti organici e dando origine a una roccia localmente molto compatta e resistente. Questi cicli di sedimentazione marina si svolsero in un contesto climatico di progressivo raffreddamento del Mediterraneo, che passò da condizioni subtropicali tipiche del Pliocene inferiore a un regime climatico più simile a quello attuale, come indicano i fossili di quest'epoca.

Per comprendere appieno la storia del territorio e i processi che hanno modellato la morfologia attuale, è utile ripercorrere sinteticamente l’evoluzione dell’area nel corso del Cenozoico. La zona di Tarquinia è stata interessata, nel corso dell'Oligocene e del Miocene, da un regime compressivo dovuto alla rotazione del blocco sardo-corso in senso antiorario il quale ha "schiacciato" tutta la zona della penisola italiana verso nord-est e ha avvicinato l'attuale catena appenninica alle Alpi Dinariche. In tutta l'area toscana e laziale si sono formati diversi bacini di natura tettonica che sono stati riempiti da sedimenti sabbiosi di mare poco profondo; l'evoluzione miocenica del territorio consiste in una generale regressione marina e termina nel Messiniano, periodo nel quale le condizioni di deposizione assumono un trend fortemente continentale (15).

Dopo il Messiniano si assiste a una nuova ingressione marina che scandisce l'inizio del Pliocene, generata da una diffusa subsidenza del territorio: da qui in poi la zona di Tarquinia ha conosciuto tre cicli di deposizione (14)(15). Il primo, avvenuto nello Zancleano (Pliocene inferiore), ha dato origine alle grandi distese di argille sabbiose SBM circalitorali-infralitorali che oggi affiorano nei dintorni e che poggiano direttamente sulle liguridi FYT (Flysch della Tolfa) e PTF (Pietraforte) del Cretaceo-Eocene. Il secondo ciclo ha permesso la deposizione nel Piacenziano (Pliocene medio-superiore) delle calcareniti e arenarie biodetritiche che affiorano in questo bosco e che oggi vengono chiamate "macco", assieme alle "sabbie gialle" RGG (5)(10). La deposizione di queste litologie dopo le più fini argille indica una profondità del mare via via minore oltre che un diverso regime biologico: nelle SBM si trova una fauna più di profondità caratterizzata da pochi esemplari di dimensione elevata e una minore biodiversità, mentre nelle sabbie e nelle calcareniti i fossili sono molto più frequenti e di dimensioni ridotte, più biodiversi e in condizioni di conservazione peggiori.

L'area recensita si trova ai bordi della dorsale calcarenitica dalla quale franano molti massi: qui se ne vede uno particolarmente grande, distaccatosi per erosione del substrato sabbioso-argilloso che lo sorreggeva.

L'area recensita si trova ai bordi della dorsale calcarenitica dalla quale franano molti massi: qui se ne vede uno particolarmente grande, distaccatosi per erosione del substrato sabbioso-argilloso che lo sorreggeva.

Il terzo ciclo di deposizione, avvenuto nel Pliocene superiore-Pleistocene inferiore, ha lasciato come testimonianza diverse litologie poggianti sopra RGG e MCC che testimoniano ambienti schiettamente litorali, costieri o deltizi. Queste litologie affiorano nei dintorni di Tarquinia e testimoniano l'ultima influenza del mare sul territorio circa nel Pleistocene medio-superiore (si rinvengono frequenti resti di mammiferi nei depositi litorali-continentali).

A separare geologicamente i tre cicli deposizionali dell’area si trovano diverse superfici di non conformità (o disconformità), ovvero lacune stratigrafiche che corrispondono a periodi di mancata sedimentazione durante i quali prevale l’erosione, la quale agisce rimuovendo parte dei sedimenti precedentemente depositati. In seguito, con il ritorno di condizioni favorevoli alla sedimentazione, i nuovi depositi si accumulano direttamente sopra la superficie erosiva. Tali discontinuità stratigrafiche sono spesso il risultato di regressioni marine, ovvero ritiri del mare che precedentemente occupava il territorio, passando da un ambiente marino prevalentemente deposizionale a un ambiente continentale a dominanza erosiva. La successiva trasgressione marina determina un nuovo inizio della sedimentazione.

Le successioni litostratigrafiche comprese tra due superfici di disconformità vengono classificate in sintemi e supersintemi. Il macco che costituisce la dorsale calcarenitica in esame appartiene al supersintema di Tarquinia, che documenta il secondo ciclo deposizionale avvenuto durante il Piacenziano (circa 2,6–3,6 MA).

Tra il secondo e il terzo ciclo deposizionale, i sedimenti accumulatisi in un ambiente marino poco profondo, ricchi di bioclasti e materiale calcareo, devono aver attraversato cicli alterni di esposizione subaerea e immersione in acque basse di ambiente litorale: tali condizioni avrebbero favorito l’accumulo di sedimenti a granulometria medio-grossolana e di tritume organico. In seguito, in ambienti subaerei, l’azione delle acque meteoriche e circolanti in profondità avrebbe promosso la dissoluzione e la riprecipitazione del carbonato di calcio che ha cementato i frammenti, conferendo coesione e resistenza meccanica alle rocce. Questa sequenza di processi potrebbe costituire il meccanismo principale alla base della cementificazione di questa litologia, che altrimenti sarebbe stata chiamata "arenaria" se coerente o "sabbia" se incoerente.

Le “calcareniti” non sono vere e proprie rocce carbonatiche in senso stretto, come il prefisso calc- potrebbe suggerire, bensì rocce sedimentarie clastiche, più precisamente bioclastiche, in cui i clasti che le compongono sono costituiti esclusivamente da materiale carbonatico. In seguito ai cicli di emersione a cui è stato sottoposto, il complesso MCC ha subito un’evoluzione litologica, passando da un sedimento a base di sabbia grossolana, al momento della deposizione, a una roccia consolidata classificabile come calcarenite: una roccia con granulometria sabbiosa (-arenite) composta da clasti calcarei (calc-). Quando i clasti hanno origine biologica, come nel caso del macco, si può specificare ulteriormente il termine definendolo biocalcarenite. Tuttavia, la litologia del MCC non si limita alle sole biocalcareniti: essa comprende anche sabbie sciolte e lenti di sabbie limose, ossia depositi non cementati o debolmente coerenti, privi della cementazione da carbonato di calcio che caratterizza le rocce compatte (3).

Parete calcarenitica visibile sulla strada che raggiunge la zona recensita, dopo l'arco nella stradina prima del cimitero. Oltre a diverse fratture verticali si osservano fossili (Ostrea), ichnofossili e concrezioni calcaree generate dalla dissoluzione.

Parete calcarenitica visibile sulla strada che raggiunge la zona recensita, dopo l'arco nella stradina prima del cimitero. Oltre a diverse fratture verticali si osservano fossili (Ostrea), ichnofossili e concrezioni calcaree generate dalla dissoluzione.

Questa formazione si è depositata in un ambiente marino, nei piani infralitorale e circalitorale, a profondità variabili tra pochi metri e circa 100–150 metri. Tale interpretazione si basa su diversi indizi: anzitutto l’assenza di clasti e ciottoli litici (ad eccezione della parte sommitale della formazione e di alcuni livelli intermedi) suggerisce un sedimento classato e non direttamente litorale. La matrice presenta una granulometria sabbiosa, mentre i bioclasti sono di dimensioni maggiori, anche centimetriche, a conferma di una certa distanza dalla linea di costa. Ulteriori indicazioni provengono dai fossili, che testimoniano una profondità medio-bassa: si rinvengono resti di organismi fotodipendenti, legati alla presenza di luce la quale penetra solitamente fino a 40-50 metri di profondità. Si può inoltre supporre un clima leggermente più caldo rispetto a quello attuale, sulla base degli esemplari rinvenuti e delle loro dimensioni significativamente maggiori.

La stratificazione qui non è ben riconoscibile, a differenza ad esempio di altre località dei dintorni come Località Pisciarello, ma risulta più confusa e nascosta dall'alterazione e dalla bioturbazione; quest'ultima ha obliterato gli strati originali e generato una roccia massiva e compatta, organizzata in grosse bancate.

Questi affioramenti coinvolgono probabilmente la transizione laterale tra MCC e RGG, infatti ad interrompere le successioni di calcareniti si trovano diverse lenti sabbiose molto meno cementate, le quali a causa dell'erosione differenziale vengono dilavate lasciando spazi vuoti anche di grandi dimensioni che donano alla parete un aspetto "a groviera". In questa specifica località si osservano le transizioni tra la facies calcarenitica e quella sabbioso-arenacea, anche se sulla carta geologica CARG è in realtà riportato il contatto diretto tra MCC e SBM (inconforme) e non tra MCC e RGG. È probabile che RGG riempisse la valle dell'attuale fosso S. Savino (il torrente che separa la Tarquinia moderna dalla città antica) e coprisse le argille SBM, mentre oggi questa formazione è stata completamente erosa, lasciando in vista le argille sottostanti del Pliocene inferiore.

Carta geologica dei dintorni di Tarquinia, dal CARG 1:50000 foglio 354 Tarquinia. Nel collage si vede anche la ricostruzione della sezione C-C': si evince come, nel Pliocene medio-superiore, gli alti strutturali al di sopra delle SBM (che costituivano il substrato del fondale del mare) siano stati ricoperti da MCC, mentre le zone laterali più bacinali sono state coperte da RGG, meno ricche di bioclasti. Si deve essere instaurato un ambiente più occidentale rivolto verso il mare aperto e uno più bacinale, protetto, sul lato orientale dell'attuale colle di Tarquinia.

Carta geologica dei dintorni di Tarquinia, dal CARG 1:50000 foglio 354 Tarquinia. Nel collage si vede anche la ricostruzione della sezione C-C': si evince come, nel Pliocene medio-superiore, gli alti strutturali al di sopra delle SBM (che costituivano il substrato del fondale del mare) siano stati ricoperti da MCC, mentre le zone laterali più bacinali sono state coperte da RGG, meno ricche di bioclasti. Si deve essere instaurato un ambiente più occidentale rivolto verso il mare aperto e uno più bacinale, protetto, sul lato orientale dell'attuale colle di Tarquinia.

Numerose evidenze geologiche e paleontologiche indicano che il macco ha attraversato cicli ripetuti di emersione e immersione. Un indizio fondamentale è costituito dal cemento carbonatico che consolida le calcareniti, il quale deriva dalla dissoluzione dei resti fossili presenti nella roccia. Affinché l’aragonite e la calcite dei gusci si dissolvano, è necessaria la circolazione di fluidi poveri di carbonati o con un pH favorevole alla dissoluzione, condizioni tipiche delle acque meteoriche. Queste acque, di origine piovana, non salate e arricchite in CO₂, quindi lievemente acide, percolano negli strati rocciosi sottostanti, sciolgono i materiali biogenici e trasportano in profondità il carbonato di calcio, che successivamente si deposita, contribuendo alla cementazione secondaria della formazione.

Si generano in questo modo alternanze di livelli calcarenitici consolidati e strati pelitici sciolti o debolmente coerenti: nei primi, i gusci risultano pesantemente dissolti e demineralizzati, al punto da conservarsi talvolta solo come calchi; nei secondi invece i fossili sono ben conservati ma fortemente cementati ai bioclasti circostanti. Le porzioni di sedimento non interessate da questo fenomeno si sono invece conservate come sabbie o arenarie, e risultano composte da pochi bioclasti e da una quantità di materiale litico non carbonatico più alto (matrice probabilmente derivante da FYT e altre litologie appenniniche, con granulometria dalle sabbie alle argille).

Un’ulteriore evidenza dei cicli di immersione ed emersione è rappresentata dal ritrovamento relativamente frequente di fossili di vertebrati, in particolare di mammiferi, negli strati superiori della formazione, a testimonianza di ambienti emersi o molto poco profondi di tipo costiero. Queste evidenze sono documentate più a sud, sul Monte Riccio (13), dove le calcareniti del MCC passano gradualmente verso l’alto a litofacies di ambiente costiero-continentale, come le CPS e la PGM, rispettivamente interpretabili come calcareniti di transizione e ghiaie di ambiente estuarino e alluvionale litoraneo.

Dettaglio di una zona a grana più grossolana (grani >2mm, quindi sarebbe una "calcirudite") e fortemente cementata: si riconoscono frammenti di Balanidae e Pectinidae, animali di ambiente litorale-costiero.

Dettaglio di una zona a grana più grossolana (grani >2mm, quindi sarebbe una "calcirudite") e fortemente cementata: si riconoscono frammenti di Balanidae e Pectinidae, animali di ambiente litorale-costiero.

Dettaglio di un livello calcarenitico: il cemento carbonatico ha consolidato il sedimento e i bioclasti formando un calcare molto tenace con spigoli vivi.

Dettaglio di un livello calcarenitico: il cemento carbonatico ha consolidato il sedimento e i bioclasti formando un calcare molto tenace con spigoli vivi.

Si osserva una presenza significativamente maggiore di bioturbazione negli strati sabbiosi rispetto a quelli calcarenitici. Questa differenza può essere attribuita sia alla maggiore difficoltà per gli organismi di colonizzare un fondale composto da clasti più grossolani, sia alla successiva cementazione del sedimento, che può cancellare le tracce fossili o, al contrario, conservarle più stabilmente. In altre aree di Tarquinia, come in Località Pisciarello, gli strati calcarenitici della MCC si presentano ben definiti e scarsamente bioturbati; al contrario, nel sito in esame gli organismi hanno intensamente rimaneggiato il sedimento, obliterando completamente la stratificazione primaria (sia piano-parallela che incrociata).

In definitiva, la geologia del luogo descrive un ambiente di deposizione di bassa profondità e a tratti emerso, di alta energia (influenzato dalle onde di tempesta), ben ossigenato e abitato da organismi infaunali ed epifaunali e dove la biodiversità non è così alta ma le dimensioni degli esemplari sono ragguardevoli. La temperatura doveva essere simile a quella odierna o leggermente più alta, tendente verso condizioni subtropicali, come si evince dalle specie fossili e dalle loro dimensioni. In questo affioramento possono essere osservate diverse strutture geologiche come fratture, fessurazioni e piccole faglie, erosione differenziale, dissoluzione chimica e carsismo, fino alla pedogenesi nelle porzioni più alte.

A sinistra: una traccia fossile (ichnofossile del genere Skolithos) taglia perpendicolarmente un pacco di strati di 40 cm di spessore. In queste rocce la bioturbazione è molto alta, alle volte a tal punto da obliterare completamente la stratificazione originaria; in questa immagine gli strati sono ancora visibili, a destra della traccia fossile.

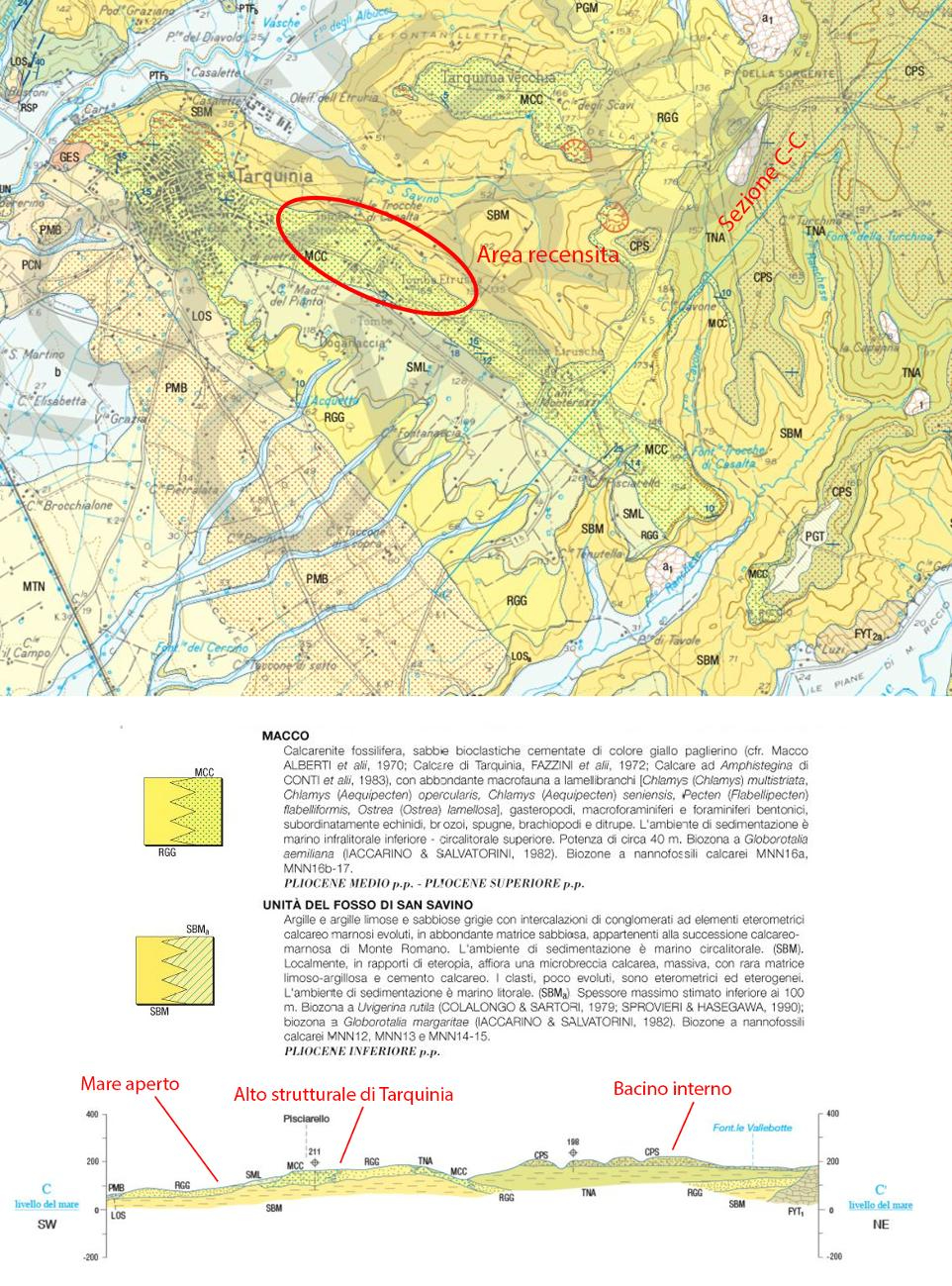

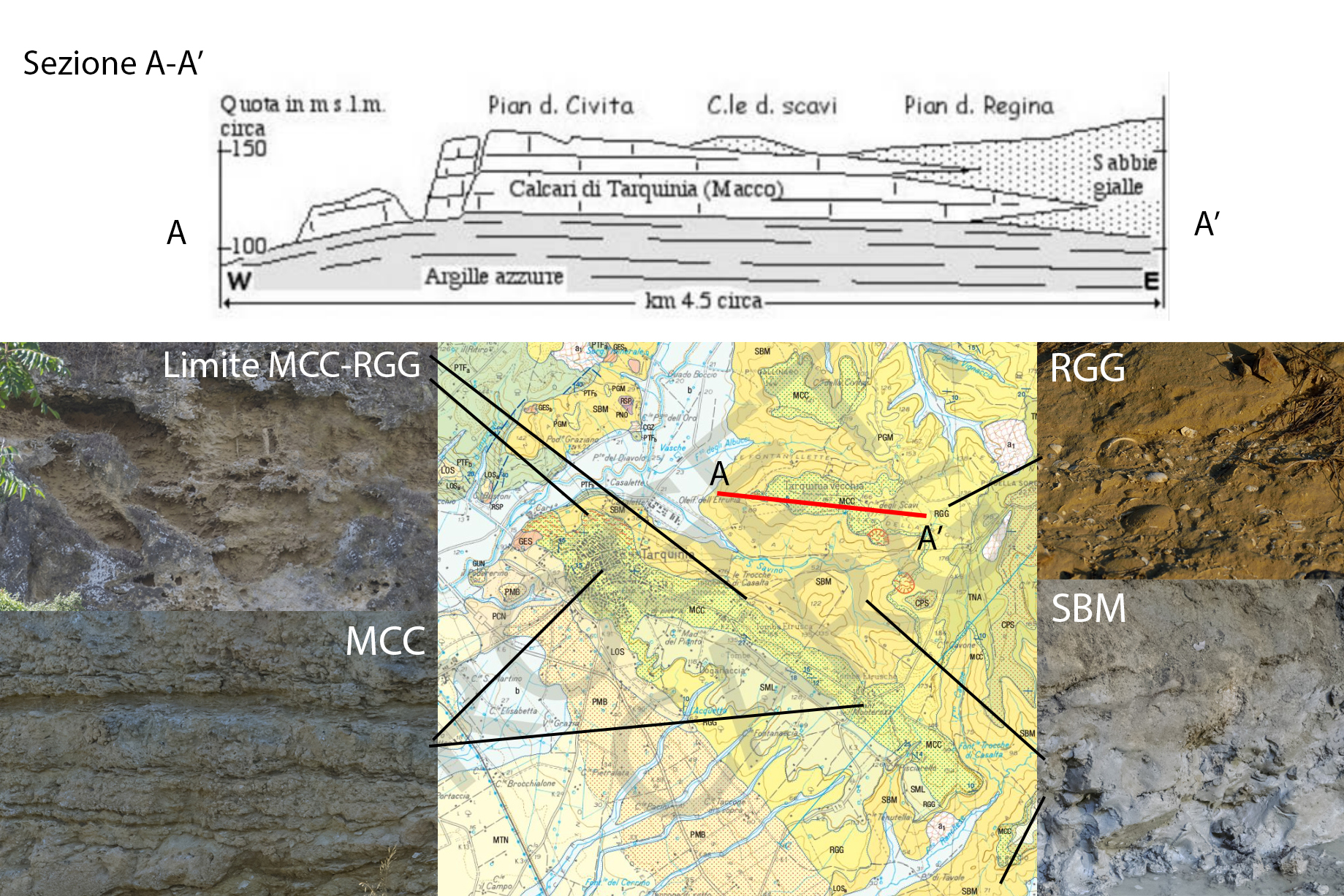

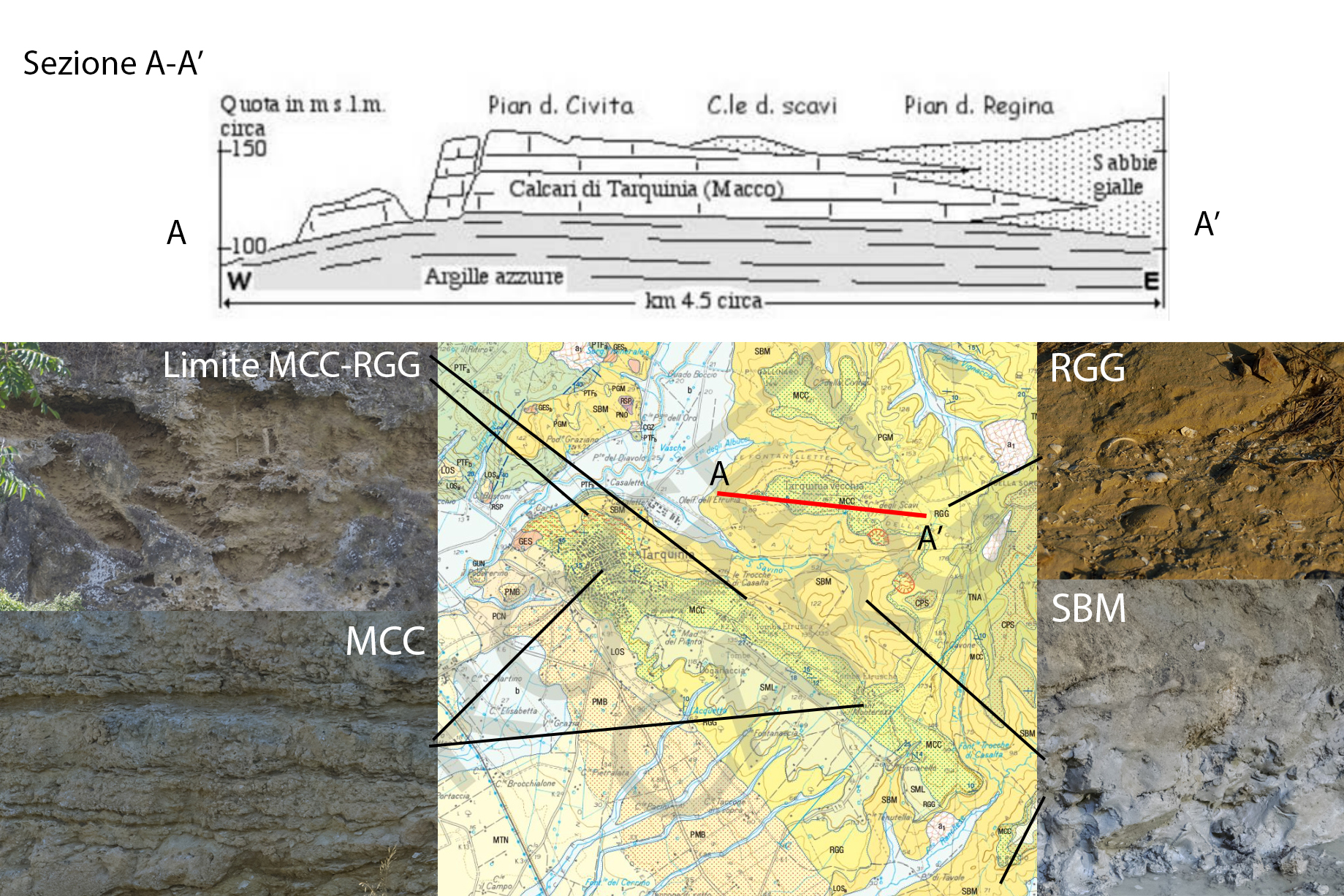

Esempi delle litologie plioceniche rinvenibili nei dintorni di Tarquinia: il luogo qui recensito potrebbe rappresentare la transizione tra le litologie eteropiche MCC e RGG. Sopra, la sezione A-A' ricavata nell'altura di Tarquinia vecchia, dalla morfologia analoga a quella di Tarquinia nuova (preso da "Condizioni geomorfologiche e stabilità dell'acropoli di Tarquinia vecchia" di C. Cattuto, L. Gregori, M. Milano, S. Rapicetta).

Aspetti ambientali e geologici

In questo boschetto affiora diffusamente la litologia indicata nelle carte CARG con MCC, il "macco di Tarquinia" del Pliocene medio-superiore, chiamato da alcuni autori "calcare di Tarquinia" o "Calcare ad Amphistegina" e costituito da sequenze di calcareniti, sabbie gialle poco cementate e arenarie, tutte molto bioturbate e fossilifere.

La dorsale calcarenitica che affiora dall’abitato di Tarquinia fino a Monte Riccio, a sud-est della città, testimonia un ciclo di sedimentazione risalente al Pliocene medio-superiore impostato in un contesto di graduale riduzione di profondità del mare rispetto al Pliocene inferiore (periodo durante il quale si depositarono le argille della formazione SBM nei dintorni). Questo cambiamento ambientale favorì la deposizione di sedimenti a granulometria più grossolana arricchiti da numerosi bioclasti. Successivamente alla deposizione, il carbonato di calcio contenuto nei sedimenti si è progressivamente disciolto e ricristallizzato, cementando i frammenti organici e dando origine a una roccia localmente molto compatta e resistente. Questi cicli di sedimentazione marina si svolsero in un contesto climatico di progressivo raffreddamento del Mediterraneo, che passò da condizioni subtropicali tipiche del Pliocene inferiore a un regime climatico più simile a quello attuale, come indicano i fossili di quest'epoca.

Per comprendere appieno la storia del territorio e i processi che hanno modellato la morfologia attuale, è utile ripercorrere sinteticamente l’evoluzione dell’area nel corso del Cenozoico.

Durante l’Oligocene e il Miocene, l’area di Tarquinia fu coinvolta nei processi geodinamici legati alla convergenza tra la placca africana e quella euroasiatica. In una prima fase (Oligocene–Miocene inferiore) predominò un regime tettonico compressivo, successivamente (Miocene medio-superiore) la rotazione antioraria del blocco sardo-corso e l’apertura del bacino ligure-provenzale determinarono una progressiva distensione nella fascia tirrenica, con la formazione di bacini di natura tettonica in cui si impostarono ambienti di mare poco profondo. L’evoluzione miocenica dell’area è caratterizzata da una generale tendenza alla regressione marina che culmina nel Messiniano, quando le condizioni deposizionali assumono un carattere prevalentemente continentale o di mare-lago (15).

Dopo il Messiniano si assiste a una nuova ingressione marina che scandisce l'inizio del Pliocene, generata da una diffusa subsidenza del territorio: da qui in poi la zona di Tarquinia ha conosciuto tre cicli di deposizione (14)(15). Il primo, avvenuto nello Zancleano (Pliocene inferiore), ha dato origine alle grandi distese di argille limose SBM che poggiano direttamente sulle liguridi FYT (Flysch della Tolfa) e PTF (Pietraforte) del Cretaceo-Eocene. Il secondo ciclo ha permesso la deposizione nel Piacenziano (Pliocene medio-superiore) delle calcareniti e arenarie biodetritiche che affiorano in questo bosco e che oggi vengono chiamate "macco", assieme alle "sabbie gialle" RGG (5)(10). La deposizione di queste litologie dopo le più fini argille indica una profondità del mare che va a diminuire, e questo si riflette nelle composizioni faunistiche: nelle SBM si trova una fauna di profondità maggiore caratterizzata da pochi esemplari di dimensione elevata e una minore biodiversità, mentre nelle sabbie e nelle calcareniti i fossili sono molto più frequenti e di dimensioni minori, più biodiversi e in condizioni di conservazione peggiori.

Carta geologica dei dintorni di Tarquinia, dal CARG 1:50.000 foglio 354 Tarquinia. Nel collage si vede anche la ricostruzione della sezione C-C': si evince come, nel Pliocene medio-superiore, gli alti strutturali al di sopra delle SBM (che costituivano il substrato del fondale del mare) siano stati ricoperti da MCC, mentre le zone laterali più bacinali sono state coperte da RGG, meno ricche di bioclasti. Dalla morfologia attuale, durante il Pleistocene potrebbe essersi instaurato un ambiente più distale a occidente, rivolto verso il mare aperto, e uno più bacinale e protetto, sul lato orientale dell'attuale colle di Tarquinia.

Carta geologica dei dintorni di Tarquinia, dal CARG 1:50.000 foglio 354 Tarquinia. Nel collage si vede anche la ricostruzione della sezione C-C': si evince come, nel Pliocene medio-superiore, gli alti strutturali al di sopra delle SBM (che costituivano il substrato del fondale del mare) siano stati ricoperti da MCC, mentre le zone laterali più bacinali sono state coperte da RGG, meno ricche di bioclasti. Dalla morfologia attuale, durante il Pleistocene potrebbe essersi instaurato un ambiente più distale a occidente, rivolto verso il mare aperto, e uno più bacinale e protetto, sul lato orientale dell'attuale colle di Tarquinia.

Dettaglio di un livello calcarenitico: il cemento carbonatico ha consolidato il sedimento e i bioclasti formando un calcare molto tenace con spigoli vivi.

Dettaglio di un livello calcarenitico: il cemento carbonatico ha consolidato il sedimento e i bioclasti formando un calcare molto tenace con spigoli vivi.

Questa formazione si è depositata in un ambiente marino, nei piani infralitorale e circalitorale, a profondità variabili tra pochi metri e circa 100–150 metri. Tale interpretazione si basa su diversi indizi: anzitutto l’assenza di clasti e ciottoli litici (ad eccezione della parte sommitale della formazione e di alcuni livelli intermedi) suggerisce un sedimento classato e non direttamente litorale. La matrice presenta una granulometria sabbiosa, mentre i bioclasti sono di dimensioni maggiori, anche centimetrici, a conferma di una certa distanza dalla linea di costa. Ulteriori indicazioni provengono dai fossili, che testimoniano una generalmente una profondità medio-bassa con qualche episodio litorale: si rinvengono infatti resti di organismi fotodipendenti, legati alla presenza di luce la quale penetra solitamente fino a 40-50 metri di profondità, ma comunque non appartenenti esclusivamente al dominio litorale. Si può inoltre supporre un clima leggermente più caldo rispetto a quello attuale, sulla base degli esemplari rinvenuti e delle loro dimensioni significativamente maggiori.

La stratificazione qui non è ben riconoscibile, a differenza di ciò che si osserva in altre località dei dintorni come Località Pisciarello, ma risulta più confusa e nascosta dall'alterazione e dalla bioturbazione; quest'ultima ha obliterato gli strati originali generando una roccia massiva e compatta, organizzata in grosse bancate.

Questi affioramenti rappresentano probabilmente la transizione laterale tra MCC e RGG, infatti ad interrompere le successioni di calcareniti si trovano diverse lenti sabbiose molto meno cementate, le quali a causa dell'erosione differenziale vengono dilavate lasciando spazi vuoti anche di grandi dimensioni che donano alla parete un aspetto "a groviera". In questa specifica località si osservano le transizioni tra la facies calcarenitica e quella sabbioso-arenacea, anche se sulla carta geologica CARG è in realtà riportato il contatto diretto tra MCC e SBM (inconforme) e non tra MCC e RGG. È probabile che RGG riempisse la valle dell'attuale fosso S. Savino (il torrente che separa la Tarquinia moderna dalla città antica) e coprisse le argille SBM, mentre oggi questa formazione è stata completamente erosa, lasciando in vista le argille sottostanti del Pliocene inferiore.

Esempi delle litologie plioceniche rinvenibili nei dintorni di Tarquinia: il luogo qui recensito potrebbe rappresentare la transizione tra le litologie eteropiche MCC e RGG. Sopra, la sezione A-A' ricavata nell'altura di Tarquinia vecchia, dalla morfologia analoga a quella di Tarquinia nuova (preso da "Condizioni geomorfologiche e stabilità dell'acropoli di Tarquinia vecchia" di C. Cattuto, L. Gregori, M. Milano, S. Rapicetta).

Si osserva una presenza significativamente maggiore di bioturbazione negli strati a granulometria più fine rispetto a quelli più grossolani. Questa differenza può essere attribuita sia alla maggiore difficoltà per gli organismi di colonizzare un fondale composto da clasti più grandi, sia alla successiva cementazione del sedimento, che può cancellare le tracce fossili o, al contrario, conservarle più stabilmente. In altre aree di Tarquinia, come in Località Pisciarello, gli strati calcarenitici della MCC si presentano ben definiti e scarsamente bioturbati; al contrario, nel sito in esame gli organismi hanno intensamente rimaneggiato il sedimento, obliterando completamente la stratificazione primaria.

In definitiva, la geologia del luogo descrive un ambiente di deposizione di bassa profondità e a tratti emerso, di alta energia (influenzato dalle onde di tempesta), ben ossigenato e abitato da organismi infaunali ed epifaunali e dove la biodiversità non è così alta ma le dimensioni degli esemplari sono ragguardevoli. La temperatura doveva essere simile a quella odierna o leggermente più alta, tendente verso condizioni subtropicali, come si evince dalle specie fossili e dalle loro dimensioni. In questo affioramento possono essere osservate diverse strutture geologiche come fratture, fessurazioni e piccole faglie, erosione differenziale, dissoluzione chimica e carsismo, fino alla pedogenesi nelle porzioni più alte.

A sinistra: una traccia fossile (ichnofossile del genere Skolithos) taglia perpendicolarmente un pacco di strati di 40 cm di spessore. In queste rocce la bioturbazione è molto alta, alle volte a tal punto da obliterare completamente la stratificazione originaria; in questa immagine gli strati sono ancora visibili, a destra della traccia fossile.

Il terzo ciclo di deposizione, avvenuto nel Pliocene superiore-Pleistocene inferiore, ha lasciato come testimonianza diverse litologie poggianti sopra RGG e MCC che testimoniano ambienti schiettamente litorali, costieri o deltizi. Queste litologie affiorano nei dintorni di Tarquinia e testimoniano l'ultima influenza del mare sul territorio circa nel Pleistocene medio-superiore (si rinvengono frequenti resti di mammiferi terrestri nei depositi litorali-continentali).

A separare geologicamente i tre cicli deposizionali dell’area si trovano diverse superfici di non conformità (o disconformità), ovvero lacune stratigrafiche che possono corrispondere a periodi di mancata sedimentazione o ad episodi erosivi. Tali discontinuità stratigrafiche possono essere causate da regressioni marine forzate, ovvero diminuzioni del livello del mare causati da abbassamenti eustatici, oppure da stati erosivi veri e propri, fenomeni che provocano un cambiamento relativamente veloce nelle condizioni deposizionali di un ambiente sconvolgendone l'equilibrio. Una successiva ingressione del mare dopo l'allontanamento della linea di costa determina un nuovo inizio della sedimentazione marina nei territori rioccupati.

Le successioni litostratigrafiche comprese tra due superfici di disconformità vengono classificate in sintemi e supersintemi. Il macco che costituisce la dorsale calcarenitica in esame appartiene al supersintema di Tarquinia, che documenta appunto il secondo ciclo deposizionale avvenuto durante il Piacenziano (circa 2,6–3,6 Ma).

L'area recensita si trova ai bordi della dorsale calcarenitica dalla quale franano molti massi: qui se ne vede uno particolarmente grande, distaccatosi per erosione del substrato sabbioso-argilloso che lo sorreggeva.

L'area recensita si trova ai bordi della dorsale calcarenitica dalla quale franano molti massi: qui se ne vede uno particolarmente grande, distaccatosi per erosione del substrato sabbioso-argilloso che lo sorreggeva.

Tra il secondo e il terzo ciclo deposizionale, i sedimenti accumulatisi in un ambiente marino poco profondo, ricchi di bioclasti e materiale calcareo, furono probabilmente sottoposti a cicli alterni di esposizione subaerea e sommersione in acque basse litorali. Infatti, tali condizioni potrebbero aver favorito l’accumulo di sedimenti a granulometria medio-grossolana e di tritume organico. In seguito l’azione delle acque meteoriche e circolanti in profondità avrebbe promosso la dissoluzione e la riprecipitazione del carbonato di calcio il quale ha cementato i frammenti, conferendo coesione e resistenza meccanica alle rocce. Questa sequenza di processi potrebbe costituire il meccanismo principale alla base della cementazione di questa litologia, che altrimenti verrebbe chiamata "arenaria" se coerente o "sabbia" se incoerente.

Le calcareniti sono classificabili come rocce carbonatiche, costituite per almeno il 50% da minerali carbonatici (calcite, aragonite, dolomite). Si tratta di rocce strettamente connesse al mondo biologico, prodotte e depositate localmente, a differenza delle rocce clastiche derivate dall'accumulo di frammenti di altre litologie (19). In seguito ai cicli di emersione a cui è stato sottoposto, il complesso MCC ha subito un’evoluzione litologica, passando da un sedimento a base di sabbia media-grossolana, al momento della deposizione, a una roccia consolidata classificabile come calcarenite: una roccia con granulometria sabbiosa (-arenite) composta da clasti calcarei (calc-). Quando i clasti hanno origine biologica, come nel caso del macco, si può specificare ulteriormente il termine definendolo biocalcarenite. Tuttavia, la litologia del MCC non si limita alle sole biocalcareniti: essa comprende anche sabbie sciolte e lenti di sabbie limose, ossia depositi non cementati o debolmente coerenti, privi della cementazione da carbonato di calcio che caratterizza le porzioni più compatte.

Parete calcarenitica visibile sulla strada che raggiunge la zona recensita, dopo l'arco nella stradina prima del cimitero. Oltre a diverse fratture verticali si osservano fossili (Ostrea), ichnofossili e concrezioni calcaree generate dalla dissoluzione.

Parete calcarenitica visibile sulla strada che raggiunge la zona recensita, dopo l'arco nella stradina prima del cimitero. Oltre a diverse fratture verticali si osservano fossili (Ostrea), ichnofossili e concrezioni calcaree generate dalla dissoluzione.

Il cemento carbonatico che consolida queste rocce deriva perlopiù dalla dissoluzione dei resti fossili che ospita: la sua formazione è avvenuta sicuramente dopo la deposizione degli strati interessati e potrebbe essersi sviluppata in condizioni subaeree. Affinché aragonite e calcite dei gusci si dissolvano è necessario un ambiente favorevole alla loro dissoluzione, come acque interstiziali poco concentrate o con pH acido. Queste evidenze fanno ipotizzare che il macco MCC possa aver attraversato cicli ripetuti di emersione e immersione durante la fase di deposizione.

Infatti le acque piovane, più pure dell'acqua marina e leggermente acide a causa della CO₂ disciolta, potrebbero aver dissolto i materiali biogenici e trasportato nelle porzioni più profonde il carbonato di calcio, dove può riprecipitare. Il processo ciclico di emersione e immersione potrebbe spiegare le alternanze di livelli calcarenitici consolidati, ricchi di fossili cementati, a strati sabbiosi più friabili o debolmente coerenti, dove i fossili risultano invece dissolti o conservati solo come calchi. Le porzioni di sedimento non interessate da questi fenomeni si conservano come sabbie o arenarie, generalmente con pochi bioclasti e una quota maggiore di materiale litico non carbonatico, probabilmente derivante da FYT e altre litologie appenniniche.

Un ulteriore elemento che supporta l’ipotesi dei cicli di immersione ed emersione è il ritrovamento relativamente frequente di fossili di vertebrati, in particolare mammiferi, negli strati superiori della formazione, suggerendo la presenza di ambienti emersi o di acque molto basse, di tipo costiero. Evidenze analoghe sono state documentate più a sud, sul Monte Riccio (13), dove le calcareniti MCC passano verticalmente verso litofacies interpretabili come ambienti costiero-continentali, quali CPS e PGM, rispettivamente associate a calcareniti di transizione e ghiaie di ambienti estuarino e alluvionale litoraneo.

Dettaglio di una calcarenite ricca di bioclasti e fortemente cementata: si riconoscono frammenti di Balanidae e Pectinidae, animali di ambiente litorale-costiero.

Dettaglio di una calcarenite ricca di bioclasti e fortemente cementata: si riconoscono frammenti di Balanidae e Pectinidae, animali di ambiente litorale-costiero.

Aspetti paleontologici

I fossili di questa località sono tipici del "macco", o calcare di Tarquinia, del Pliocene medio-superiore.

Qui in particolare risultano più biodiversi e meglio conservati rispetto a quelli presenti in giacimenti simili nei dintorni, come Località Pisciarello o Monte Riccio, proprio perchè i fenomeni di dissoluzione e riprecipitazione del carbonato di calcio sono stati più blandi o localmente assenti. I fossili presenti nelle calcareniti si distinguono nettamente da quelli contenuti nelle sabbie non cementate per una serie di caratteristiche marcate: nelle calcareniti si osservano esemplari di grandi dimensioni, spesso corrosi, incrostati e appartenenti a un'associazione a bassa biodiversità. Al contrario, i fossili delle sabbie non cementate sono generalmente più piccoli, meglio conservati e mostrano una biodiversità sensibilmente più elevata. Nei massi rotolati a valle è possibile osservare da vicino molti fossili integri, mentre sulle pareti è possibile osservare perlopiù esemplari sezionati o tritume e numerosi ichnofossili.

Come già ricavato da alcuni indizi geologici, anche i fossili e gli ichnofossili indicano un ambiente relativamente poco profondo (da pochi metri a diverse decine di metri, nei piani batimetrici infralitorale e circalitorale), vicino alla costa dalla quale arrivavano apporti sedimentari, dal fondale composto da sabbia o peliti (granuli della dimensione inferiore ai 2 mm) e ricco in materia organica. Queste condizioni permettevano il sostentamento di molti bivalvi dal trofismo sospensivoro (Pectinidae, Carditidae) o detritivoro (Tellinidae), di anellidi tipici di questo tipo di fondale (come le colonie di Ditrupa) e di echinodermi irregolari. La temperatura doveva essere di poco superiore o simile a quella attuale per la presenza di specie ritenute termofile (come Flabellipecten flabelliformis e grossi gasteropodi tropicali che si rinvengono solo in calchi e per i quali la classificazione risulta difficile se non impossibile).

Una Ostrea (fossile) e uno Skolithos (ichnofossile) nei livelli calcarenitici di MCC: in alcuni punti il cemento carbonatico ha consolidato la roccia permettendo agli ichnofossili di resistere meglio all'erosione.

Una Ostrea (fossile) e uno Skolithos (ichnofossile) nei livelli calcarenitici di MCC: in alcuni punti il cemento carbonatico ha consolidato la roccia permettendo agli ichnofossili di resistere meglio all'erosione.

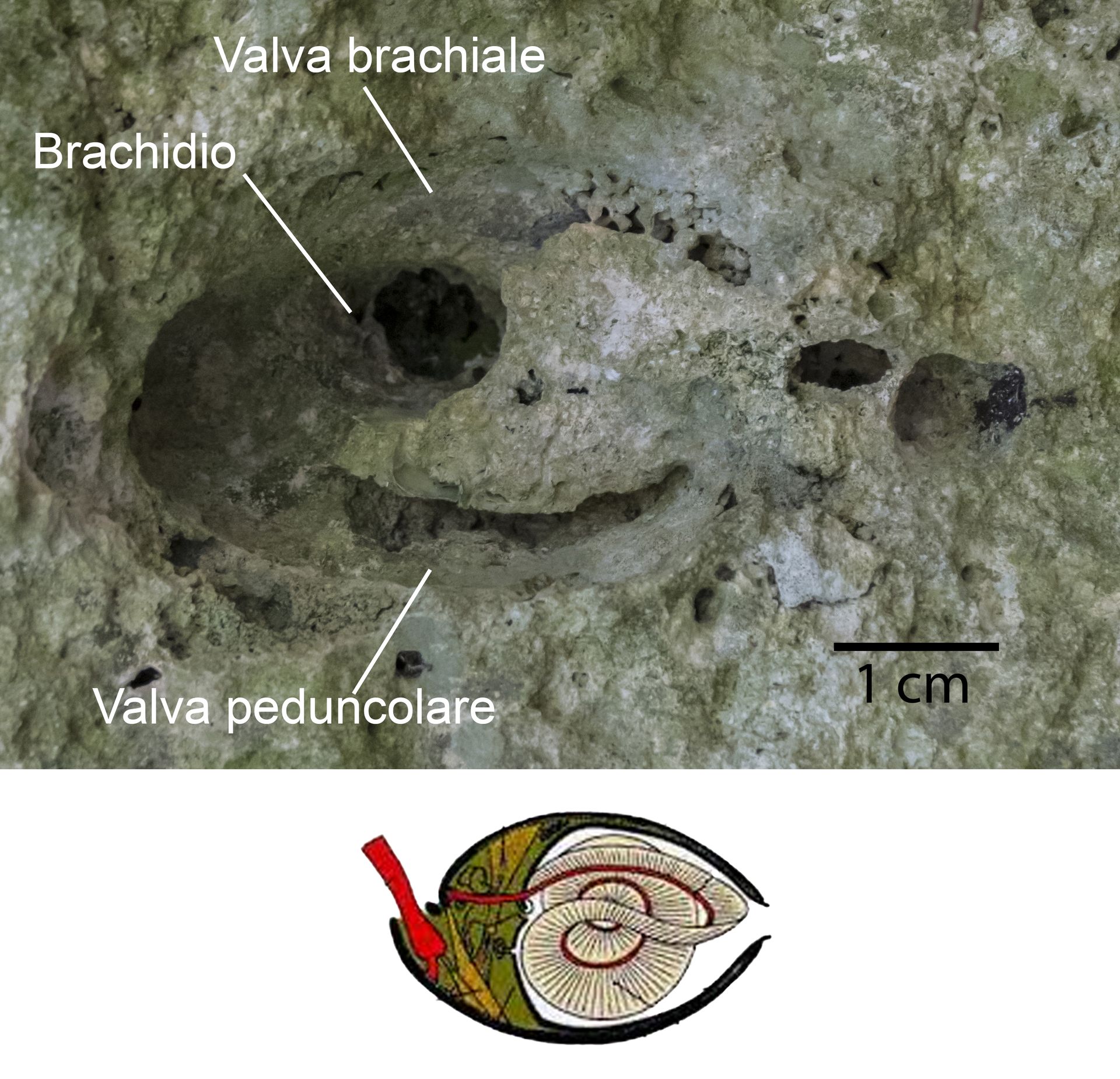

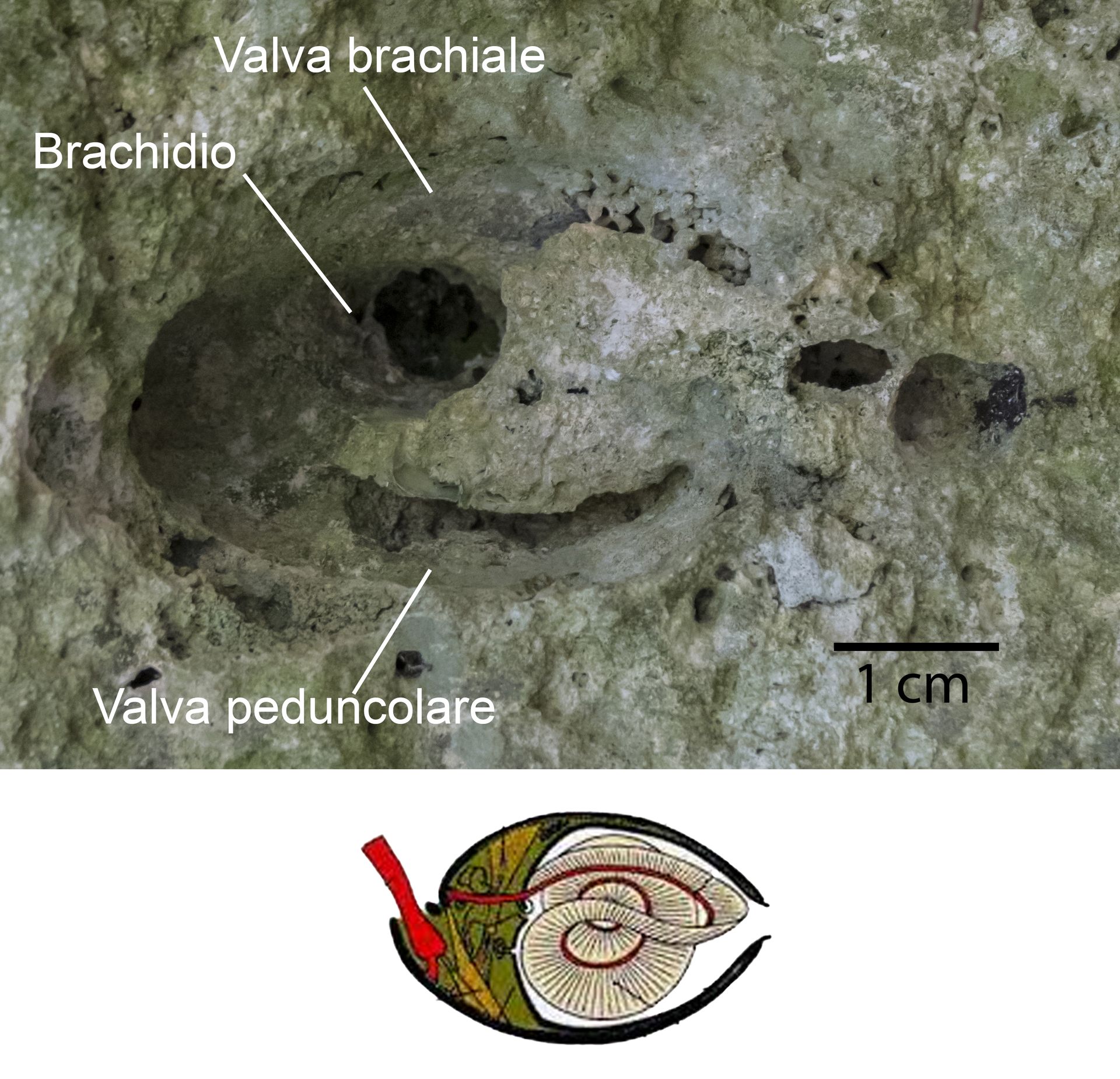

Probabile calco di brachiopode peduncolato (es. Terebratula) all'interno del quale si sono conservate concrezioni calcaree a forma di "goccia": potrebbero sembrare fecal pellets, tuttavia si sviluppano nello spazio precedentemente occupato dal guscio, per cui potrebbero essere strutture originate dalla precipitazione del carbonato successivamente alla dissoluzione del guscio.

Probabile calco di brachiopode peduncolato (es. Terebratula) all'interno del quale si sono conservate concrezioni calcaree a forma di "goccia": potrebbero sembrare fecal pellets, tuttavia si sviluppano nello spazio precedentemente occupato dal guscio, per cui potrebbero essere strutture originate dalla precipitazione del carbonato successivamente alla dissoluzione del guscio.

Calchi e modelli interni sono tracce fossili molto frequenti nelle rocce di questa località, e in generale in tutta la formazione del MCC, a causa dei fenomeni di dissoluzione e precipitazione calcarea che hanno interessato questa litologia.

Tra i bivalvi, le famiglie più rappresentate sono Tellinidae, Cardiidae e Carditidae, tipiche di ambienti di fondale mobile. Per quanto riguarda i gasteropodi, prevalgono Conidae e Turritellidae, carnivori i primi, sospensivori i secondi. Numerosi calchi di gasteropodi risultano tuttavia inclassificabili a livello specifico o generico, poiché si è conservato solo il modello della parte esterna convoluta del guscio, rendendo possibile una classificazione limitata alla famiglia, come nel caso dei Naticidae, Conidae, Strombidae e poche altre. Si osservano anche numerosi calchi allungati con umboni asimmetrici, probabilmente riconducibili a brachiopodi terebratulidi di dimensioni rilevanti, analoghi a quelli rinvenuti nel macco della Località Pisciarello (immagine sopra).

Alcuni di questi calchi risultano parzialmente riempiti da piccoli pellet di sedimento, di forma sferica o allungata a goccia. Potrebbero trattarsi di fecal pellets (coproliti, ovvero feci fossili caratterizzate da una tipica morfologia rotondeggiante o allungata (11)(12)) oppure, più probabilmente, di semplici concrezioni formatesi in seguito all'infiltrazione di fluidi post-litificazione. Alcune di queste tracce sembrano infatti essere comprese nello spessore dei gusci e non all'interno delle valve (come nella foto sopra, raffigurante un brachiopode), e questo escluderebbe l'interpretazione dei fecal pellets poichè prima si sarebbe dissolta la conchiglia e poi sarebbero comparse queste concrezioni. I fecal pellets si presentano generalmente come elementi singoli e ammassati di forma sferica, cilindrica o a barilotto oppure in agglomerati vermiformi, e si possono rinvenire nel volume interno alle valve di certi bivalvi come ostriche o pettinidi o negli ultimi giri di grossi gasteropodi. Le concrezioni invece hanno generalmente una forma più irregolare e idrodinamica "a goccia" o stalattitica, sono diffuse su una superficie più grande e i singoli elementi sono di dimensione maggiore rispetto ai fecal pellets, oltre al fatto che i primi si rinvengono in zone in cui i fluidi possono circolare o penetrare come calchi, fratture o superfici di discontinuità, mentre gli ultimi si trovano entro tubi vitali o nelle camere di abitazione di organismi biocostruttori.

Collage in cui compaiono 4 specie di Pectinidae ritrovate nell'area. Da sinistra a destra: Chlamys sp., Flabellipecten flabelliformis, Pecten jacobaeus, Hinnites (o Spondylus?).

Collage in cui compaiono 4 specie di Pectinidae ritrovate nell'area. Da sinistra a destra: Chlamys sp., Flabellipecten flabelliformis, Pecten jacobaeus, Hinnites (o Spondylus?).

In questi affioramenti si possono osservare diversi tipi di conservazione dei fossili, dai gusci integri e perfettamente preservati nel sedimento sciolto a quelli decalcificati, dai modelli esterni ai calchi interni fino agli pseudogusci (fossili nei quali il guscio originale è stato sostituito da minerale, in questo caso da calcite). I calchi o modelli interni sono il risultato della litificazione del sedimento che ha riempito l'interno dei gusci i quali si sono successivamente dissolti. I calchi o modelli esterni sono lo stampo della superficie esterna che gli organismi sepolti hanno lasciato nel sedimento prima di dissolversi. Quando un fossile riempito di sedimento si dissolve in ambiente già litificato, il modello interno si distacca fisicamente dal resto della roccia e rimane in loco (calco esterno e modello interno), per poi fuoriuscire dalla cavità ed essere eroso quando la roccia si troverà esposta all'atmosfera (si rinviene solo il calco esterno, vuoto, o i modelli interni a valle, sciolti). La facies calcarenitica contiene moltissime tracce fossili di queste due tipologie appena descritte.

Nella facies sabbiosa, al contrario, i calchi risultano rari o assenti, poiché queste porzioni di roccia non sono state interessate da processi di dissoluzione del carbonato di calcio seguiti da cementazione.

In questa litologia sono invece molto frequenti i fossili demineralizzati, nei quali i cristalli originari di calcite e aragonite, un tempo disposti in un reticolo cristallino ordinato definito dall'organismo, sono stati distrutti o alterati. Tale processo comporta una marcata degradazione dei resti fossili, che si presentano con una consistenza farinosa e altamente friabile, di colore biancastro.

Vista semi-assiale di un calco interno di un grosso gasteropode, forse un Conidae o uno Strombidae dato che è allungato in senso assiale e ha un ultimo giro preponderante sugli altri.

Vista semi-assiale di un calco interno di un grosso gasteropode, forse un Conidae o uno Strombidae dato che è allungato in senso assiale e ha un ultimo giro preponderante sugli altri.

La famiglia Pectinidae è particolarmente ben rappresentata in questo sito. Spiccano gli esemplari di Flabellipecten flabelliformis, spesso rinvenuti in ottimo stato di conservazione, con le valve ancora accoppiate e di dimensioni considerevoli. Altri pettinidi presenti includono Amusium cristatum, Palliolum tigerinum, Mimachlamys varia e Aequipecten opercularis, specie indicative di ambienti di fondale detritico da bassa a media profondità. La presenza di Flabellipecten flabelliformis, specie estinta prima del Pleistocene, permette di attribuire con sicurezza queste deposizioni al Pliocene (17)(18).

Questi molluschi hanno stili di vita abbastanza eterogenei: Mimachlamys, che vive ancorato al substrato mediante bisso, segnala la presenza di fondali rocciosi nei dintorni; Aequipecten, invece, è sessile solo nelle fasi giovanili, mentre da adulto può spostarsi; Amusium, infine, è un nuotatore libero che predilige fondali sabbiosi e mobili.

Va segnalato un imponente esemplare di Gigantopecten latissimus Brocchi, 1814 (foto sotto), con un diametro di circa 20 cm, che conserva la parte interna della valva, ben distinguibile per le marcate e rade costolature radiali e la struttura della cerniera. Un’altra specie poco comune, rinvenuta sotto forma di calco interno, è Talochlamys ercolaniana Cocconi, 1873 (nota anche come Hinnites ercolanianum): si tratta di un pettinide cementato a substrati duri. Tali calchi possono facilmente essere confusi con modelli interni di Spondylus, con cui condividono sia la morfologia sia lo stile di vita sessile.

Le influenze costiero-litorali in questo deposito sono evidenziate dalla frequente presenza di gusci di Balanidae, Ostreidae e abbondante tritume conchigliare indifferenziato. I resti di Balanidae si rinvengono prevalentemente disarticolati, più raramente in colonie integre. Particolarmente comuni sono i ritrovamenti isolati dei tergum e scutum (le due coppie di piastre opercolari che chiudono l’apertura del cirripede) talvolta di notevoli dimensioni, indicativi di grossi esemplari che potevano vivere sia in contesto litorale che in ambiente più pelagico attaccati a tronchi galleggianti o ad altri organismi.

In questo sito gli ichnofossili sono particolarmente numerosi e diversificati. Si tratta prevalentemente di tracce riferibili a ichnofacies caratteristiche di fondali sabbiosi mobili, comprensive di gallerie, tubi e strutture ipogee ramificate e interconnesse. In particolare, si riconosce con chiarezza una ichnofacies Skolithos (6)(7) (da non confondere con l’ichnogenere Skolithos, che condivide lo stesso nome), comprendente gli ichnogeneri Skolithos, Thalassinoides, Arenicolites e Diplocraterion.

Queste strutture rientrano principalmente nei Domichnia, ovvero tracce di abitazione che testimoniano l’occupazione stabile del sedimento da parte di organismi come anellidi, crostacei o echinodermi. Altre, come Diplocraterion, sono classificate come Equilibrichnia, ovvero strutture che indicano un adattamento attivo dell'organismo in risposta alla progressiva sedimentazione.

Thalassinoides (foto sotto), ad esempio, è un complesso reticolo di gallerie ipogee attribuito attualmente a crostacei dell’ordine Thalassinidea, ma anche ad anemoni di mare o pesci (9), ed è un tipico esempio di Domichnia. Diplocraterion, invece, è una traccia a forma di "U" allungata, caratterizzata da numerosi menischi che uniscono i due rami verticali: questi segnano le successive risalite dell’organismo nel sedimento in risposta alla deposizione continua, per evitare l'interramento della propria struttura abitativa, un esempio di Equilibrichnia.

La forte bioturbazione in alcune porzioni di questi strati ha contribuito a rimescolare il sedimento quando era ancora incoerente, cioè prima della litificazione. Questo rimaneggiamento ha portato all’obliterazione di strutture sedimentarie primarie come la stratificazione incrociata o gli orizzonti di decantazione.

Altre tracce fossili di particolare interesse sono rappresentate dai solchi spiraliformi lasciati dagli anellidi tubicoli del genere Spirorbis, visibili sulle superfici di numerose conchiglie. Queste strutture si distinguono per la loro forma a spirale planare, simile a una piccola chiocciola aderente al substrato. Sono inoltre comuni le perforazioni prodotte dalle spugne litofaghe, appartenenti all'ichnogenere Entobia: queste spugne, attualmente appartenenti al genere Entobia, perforano il carbonato di calcio dei molluschi per creare un substrato di crescita.

Un grosso Gigantopecten latissimus nella calcarenite di un masso rotolato a valle, associato a numerosi altri pettinidi, balanidi e ostreidi.

Un grosso Gigantopecten latissimus nella calcarenite di un masso rotolato a valle, associato a numerosi altri pettinidi, balanidi e ostreidi.

Un reticolo di Thalassinoides in una lente sabbiosa all'interno di una massicciata calcarenitica.

Un reticolo di Thalassinoides in una lente sabbiosa all'interno di una massicciata calcarenitica.Calchi e modelli interni sono tracce fossili molto frequenti nelle rocce di questa località, e in generale in tutta la formazione del MCC, a causa dei fenomeni di dissoluzione e precipitazione calcarea che hanno interessato questa litologia.

Tra i bivalvi, le famiglie più rappresentate sono Tellinidae, Cardiidae e Carditidae, tipiche di ambienti di fondale mobile. Per quanto riguarda i gasteropodi, prevalgono Conidae e Turritellidae, carnivori i primi, detritivori i secondi. Numerosi calchi di gasteropodi risultano tuttavia inclassificabili a livello specifico o generico, poiché si è conservato solo il modello della parte esterna convoluta del guscio, rendendo possibile una classificazione limitata alla famiglia, come nel caso dei Naticidae, Conidae, Strombidae e poche altre. Si osservano anche numerosi calchi allungati con umboni asimmetrici, probabilmente riconducibili a brachiopodi terebratulidi di dimensioni rilevanti, analoghi a quelli rinvenuti nel macco della Località Pisciarello (vedi foto a sinistra).

Alcuni di questi calchi risultano parzialmente riempiti da piccoli pellet di sedimento, di forma sferica o allungata a goccia. Potrebbero trattarsi di fecal pellets (coproliti, ovvero feci fossili caratterizzate da una tipica morfologia rotondeggiante o allungata (11)(12)) o forse, più probabilmente, di semplici concrezioni formatesi in seguito alle infiltrazioni di fluidi post-litificazione. Alcune di queste tracce sembrano infatti essere comprese nello spessore dei gusci e non all'interno delle valve (come nella foto a sinistra), e questo escluderebbe l'interpretazione dei fecal pellets poichè prima si sarebbe dissolta la conchiglia e poi sarebbero comparse queste concrezioni. I fecal pellets si presentano generalmente come elementi singoli e ammassati di forma sferica, cilindrica o a barilotto oppure in agglomerati vermiformi, e si possono rinvenire nello spazio interno alle valve di certi bivalvi come ostriche o pettinidi o negli ultimi giri di grossi gasteropodi. Le concrezioni invece hanno generalmente una forma più irregolare e idrodinamica "a goccia" o stalattitica, sono diffuse su una superficie più grande e i singoli elementi sono di dimensione maggiore rispetto ai fecal pellets, oltre al fatto che i primi si rinvengono in zone in cui i fluidi possono circolare o penetrare come calchi, fratture o superfici di discontinuità, mentre gli ultimi si trovano entro tubi vitali o nelle camere di abitazione di organismi biocostruttori.

Collage in cui compaiono 4 specie di Pectinidae ritrovate nell'area. Da sinistra a destra: Chlamys sp., Flabellipecten flabelliformis, Pecten jacobaeus, Hinnites (o Spondylus?).

Collage in cui compaiono 4 specie di Pectinidae ritrovate nell'area. Da sinistra a destra: Chlamys sp., Flabellipecten flabelliformis, Pecten jacobaeus, Hinnites (o Spondylus?).

La famiglia Pectinidae è particolarmente ben rappresentata in questo sito. Spiccano gli esemplari di Flabellipecten flabelliformis, spesso rinvenuti in ottimo stato di conservazione, con le valve ancora accoppiate e di dimensioni considerevoli. Altri pettinidi presenti includono Amusium cristatum, Palliolum tigerinum, Mimachlamys varia e Aequipecten opercularis, specie indicative di ambienti di fondale detritico da bassa a media profondità. La presenza di Flabellipecten flabelliformis, specie estinta prima del Pleistocene, permette di attribuire con sicurezza queste deposizioni al Pliocene (17)(18).

Questi molluschi hanno stili di vita abbastanza eterogenei: Mimachlamys, che vive ancorato al substrato mediante bisso, segnala la presenza di fondali rocciosi nei dintorni; Aequipecten, invece, è sessile solo nelle fasi giovanili, mentre da adulto può spostarsi; Amusium, infine, è un nuotatore libero che predilige fondali sabbiosi e mobili.

Va segnalato un imponente esemplare di Gigantopecten latissimus Brocchi, 1814 (foto a sinistra), con un diametro di circa 20 cm, che conserva la parte interna della valva, ben distinguibile per le marcate e rade costolature radiali e la struttura della cerniera. Un’altra specie poco comune, rinvenuta sotto forma di calco interno, è Talochlamys ercolaniana Cocconi, 1873 (nota anche come Hinnites ercolanianum, foto in alto a destra): si tratta di un pettinide cementato a substrati duri. Tali calchi possono facilmente essere confusi con modelli interni di Spondylus, con cui condividono sia la morfologia sia lo stile di vita sessile.

Le influenze costiero-litorali in questo deposito sono evidenziate dalla frequente presenza di gusci di Balanidae, Ostreidae e abbondante tritume conchigliare indifferenziato. I resti di Balanidae si rinvengono prevalentemente disarticolati, più raramente in colonie integre. Particolarmente comuni sono i ritrovamenti isolati dei tergum e scutum (le due coppie di piastre opercolari che chiudono l’apertura del cirripede) talvolta di notevoli dimensioni, indicativi di grossi esemplari che potevano vivere sia in contesto litorale che in ambiente più pelagico attaccati a tronchi galleggianti o ad altri organismi.

In questo sito gli ichnofossili sono particolarmente numerosi e diversificati. Si tratta prevalentemente di tracce riferibili a ichnofacies caratteristiche di fondali sabbiosi mobili, comprensive di gallerie, tubi e strutture ipogee ramificate e interconnesse. In particolare, si riconosce con chiarezza una ichnofacies Skolithos (6)(7) (da non confondere con l’ichnogenere Skolithos, che condivide lo stesso nome), comprendente gli ichnogeneri Skolithos, Thalassinoides, Arenicolites e Diplocraterion.

Queste strutture rientrano principalmente nei Domichnia, ovvero tracce di abitazione che testimoniano l’occupazione stabile del sedimento da parte di organismi come anellidi, crostacei o echinodermi. Altre, come Diplocraterion, sono classificate come Equilibrichnia, ovvero strutture che indicano un adattamento attivo dell'organismo in risposta alla sedimentazione.

Thalassinoides (foto a destra), ad esempio, è un complesso reticolo di gallerie ipogee attribuito attualmente a crostacei dell’ordine Thalassinidea, ma anche ad anemoni di mare o pesci (9), ed è un tipico esempio di Domichnia. Diplocraterion, invece, è una traccia a forma di "U" allungata, caratterizzata da numerosi menischi che uniscono i due rami verticali: questi segnano le successive risalite dell’organismo nel sedimento in risposta alla deposizione continua, per evitare l'interramento della propria struttura abitativa, un esempio di Equilibrichnia.

La forte bioturbazione in alcune porzioni di questi strati ha contribuito a rimescolare il sedimento quando era ancora incoerente, cioè prima della litificazione. Questo rimaneggiamento ha portato all’obliterazione di strutture sedimentarie primarie come la stratificazione incrociata o gli orizzonti di decantazione.

Altre tracce fossili di particolare interesse sono rappresentate dai solchi spiraliformi lasciati dagli anellidi tubicoli del genere Spirorbis, visibili sulle superfici di numerose conchiglie. Queste strutture si distinguono per la loro forma a spirale planare, simile a una piccola chiocciola aderente al substrato. Sono inoltre comuni le perforazioni prodotte dalle spugne litofaghe, appartenenti all'ichnogenere Entobia: queste spugne, attualmente appartenenti al genere Entobia, perforano il carbonato di calcio dei molluschi per creare un substrato di crescita.

Un grosso Gigantopecten latissimus nella calcarenite di un masso rotolato a valle, associato a numerosi altri pettinidi, balanidi e ostreidi.

Un grosso Gigantopecten latissimus nella calcarenite di un masso rotolato a valle, associato a numerosi altri pettinidi, balanidi e ostreidi.

Un reticolo di Thalassinoides in una lente sabbiosa all'interno di una massicciata calcarenitica.

Un reticolo di Thalassinoides in una lente sabbiosa all'interno di una massicciata calcarenitica.

Aspetti paleontologici